目次

はじめに

「なぜ顧客は自社を選ぶのか?」――この問いに明確に答えられる企業や個人は多くありません。

しかし、答えられなければ競合との差別化はできず、価格競争やブランド埋没のリスクを抱えることになります。

その解決策となるのが STP分析 です。

特に「P=ポジショニング」の部分は、マーケティングの肝と言われるほど重要であり、企業戦略にもキャリア形成にも直結します。

本記事では セグメンテーション(S)・ターゲティング(T) に続き、差別化の要である ポジショニング(P)とポジショニングマップ を徹底的に解説します。

1. ポジショニングとは何か?

1-1 定義

ポジショニングとは、顧客の頭の中で自社や商品がどのように位置づけられるかを設計することです。

「市場の中でどの立ち位置を取るか」だけでなく、

「顧客がどう認識するか」を重視する点がポイントです。

👉 つまり「こちらが伝えたい強み」ではなく、

「顧客が価値を感じる差異」がポジショニングの本質です。

1-2 ポジショニングの役割

- 競合との差別化を明確にする

- 顧客が選ぶ理由を提供する

- ブランドの一貫性を保ち、認知を定着させる

- マーケティング活動(広告・販促・営業)の方向性を統一する

例:

- スターバックスは「高品質なコーヒー」よりも「長居できる心地よい空間」で認知されている。

- ユニクロは「安さ」ではなく「低価格で高品質な日常着」というポジションで差別化。

1-3 ポジショニングの3つの視点

- 競合との比較

→ 同じ市場で自社と他社をどう差別化するか - 顧客のベネフィット

→ 顧客が求める価値にどう応えるか - 自社リソースとの整合性

→ 強みを活かせる立ち位置を取れるか

2. ポジショニングマップとは?

2-1 定義

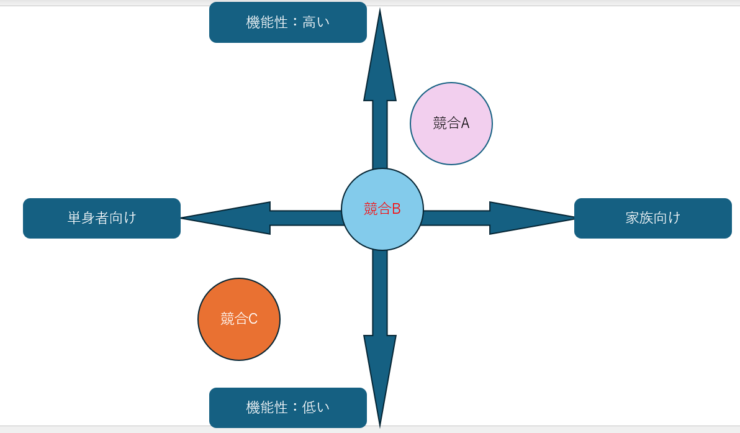

ポジショニングマップは、市場に存在するブランドや商品を縦軸と横軸の2つの基準で整理し、相対的な位置を可視化した図です。

👉 「顧客の頭の中で、誰と誰が競合しているか」「どこに空白があるか」を一目で理解できるツール。

2-2 作り方のステップ

- 市場を把握

自社と主要な競合をリストアップ - KBF(購買決定要因)の抽出

顧客が選ぶ基準を調査(例:価格、品質、使いやすさ) - 独立性の高い2軸を設定

相関の低い基準を縦軸・横軸に置く - マッピング

各ブランドを配置し、自社の立ち位置を確認 - 戦略に落とし込み

差別化できるポジションを訴求に活用

2-3 活用のメリット

- 空白市場(ホワイトスペース)の発見

→ 競合がいない領域を見つけられる - 競合過密エリアの回避

→ 被るポジションを避け、差別化を実現 - 顧客視点での戦略立案

→ 内部目線ではなく、外部からの認知を重視できる

2-4 業界別のマップ例

コーヒーチェーン

- 縦軸:価格

- 横軸:滞在時間

- コンビニ=安い×短い、スタバ=中価格×長い、高級カフェ=高い×長い

自動車市場

- 縦軸:価格

- 横軸:デザイン志向

- 軽自動車=安い×シンプル、SUV=中価格×機能性、高級セダン=高い×ラグジュアリー

教育サービス

- 縦軸:料金

- 横軸:指導の個別性

- 大手予備校=低価格×一斉授業、専門塾=高価格×個別対応

3. ポジショニングの実務活用法

3-1 営業

- 提案資料にマップを入れると「競合比較」が一目で伝わり説得力が増す。

- 例:「当社は低コストで導入スピードが早い」というポジションを図解。

3-2 商品開発

- 競合のポジションを確認 → 空白領域に新商品を投入。

- 例:飲料メーカーが「糖質ゼロ × 高タンパク」市場を開拓。

3-3 キャリア形成

- 転職活動で「自分の専門性 × マネジメント力」をマッピング。

- 他候補者との差別化ポイントを自己PRに活用できる。

4. ポジショニングでよくある失敗と対策

| 失敗例 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 自社視点だけで作る | 顧客が価値を感じない差を強調 | 顧客調査・レビューを反映する |

| 軸が相関している | 「価格」と「コスパ」など意味が重複 | 独立性の高い2軸を選ぶ |

| 競合と同じ領域に入る | 差別化ができない | 軸を変えるか、新しい価値を創出 |

5. 心理学的補足:なぜポジショニングが効くのか?

- 損失回避の法則:「損しない選択肢」と見せれば顧客は安心して選ぶ

- 社会的証明:「多くの人が選んでいる」ポジションは信頼されやすい

- 希少性:「他にない」という立ち位置は強力な動機づけになる

6.ポジショニングのまとめ

- ポジショニングとは 顧客の頭の中での認知をデザインすること

- ポジショニングマップとは 市場における競合関係を2軸で可視化するツール

- 活用メリット:差別化、ホワイトスペース発見、顧客視点での戦略立案

- 実務応用:営業提案・商品開発・キャリア形成に幅広く活用可能

7.STP分析とは? ― マーケティング戦略の王道フレームワーク

STP分析の基本構造

STP分析は、マーケティング戦略の立案で最も広く用いられているフレームワークのひとつです。

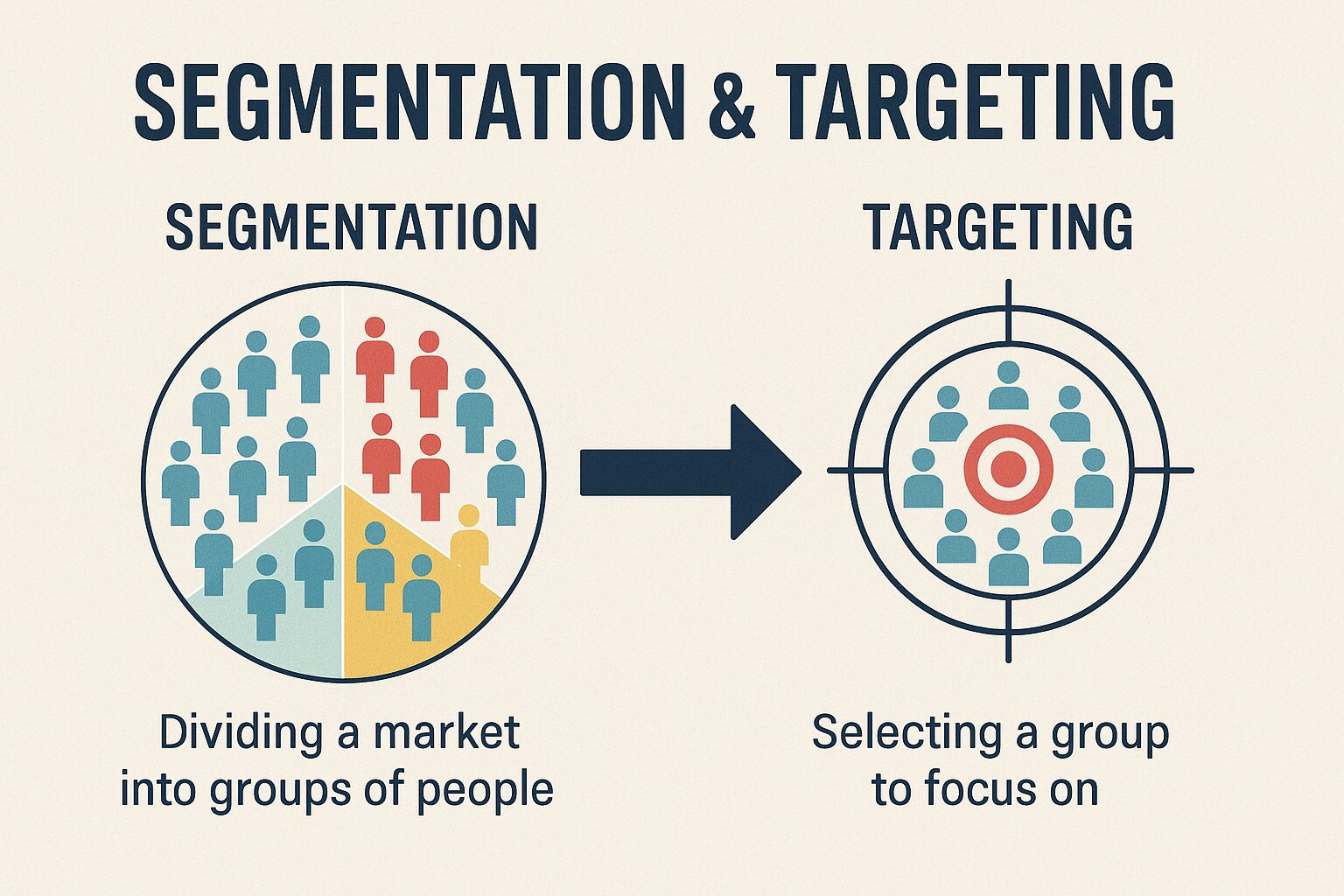

- S:Segmentation(セグメンテーション)

市場を細かく区切り、顧客をグループごとに整理するプロセス。

👉 例:年齢・性別・地域・ライフスタイルなどで分類。 - T:Targeting(ターゲティング)

区切った市場の中から「狙うべきターゲット層」を選定するプロセス。

👉 例:20代女性×健康志向、BtoBなら「中小企業×IT投資意欲高い層」など。 - P:Positioning(ポジショニング)

選んだターゲット層に「なぜ自社が選ばれるのか」を明確化するプロセス。

👉 例:ユニクロ=「低価格 × 高品質な日常着」、スターバックス=「中価格 × 長時間滞在できる空間」。

STP分析の目的

- 誰に向けて商品を届けるかを明確にする

- 競合との違いを可視化して差別化戦略を作る

- 顧客の頭の中でブランドを印象づける

STPは 「誰に」「何を」「どう届けるか」 を一本の筋道に通す役割を果たします。

STP分析の流れ(例:英会話スクール)

- S(セグメンテーション)

→ 学生/社会人初級/ビジネス上級 - T(ターゲティング)

→ 「社会人初級層」を重点ターゲットに - P(ポジショニング)

→ 「低価格 × 実践的ビジネス英語」で差別化

👉 この流れを踏むことで、顧客に「なぜあなたを選ぶのか」という明確な理由を与えることができます。

STP分析と他のフレームワークとの違い

- 4P(製品・価格・流通・販促)

→ 「どう売るか」の手段。 - 3C(顧客・競合・自社)

→ 「環境を分析する」ための枠組み。 - STP

→ 「誰に・何を・どう届けるか」を決める戦略の根幹。

STP分析を使うメリット

- 顧客視点で考える習慣がつく

- 無駄な広告・商品開発を減らせる

- 差別化ポイントが一貫するので、営業・広報・開発が同じ方向を向ける

コスパ良くマーケティングを習うなら

8.総まとめ

マーケティングの成否を分けるのは、商品そのものの良し悪しではなく、「誰に」「何を」「どのように」届けるかを明確にできるかどうかです。

その答えを導くフレームワークが STP分析。

- セグメンテーション(S)

市場を顧客視点で切り分けることで、「どんな人が存在するか」を把握する。 - ターゲティング(T)

自社の強みと市場の魅力度を照らし合わせ、「狙うべき顧客層」を決定する。 - ポジショニング(P)

選ばれる理由を設計し、競合との差別化を「顧客の頭の中」に刻み込む。

この3ステップを踏むことで、戦略はぼやけたものから「明確に選ばれる理由」を持つものへと変わります。

さらに、ポジショニングマップを活用することで、市場における自社の立ち位置や競合との関係を直感的に把握でき、次の一手が見えるようになります。

👉 営業提案、商品開発、採用・人事、さらには個人のキャリア戦略に至るまで、STPは普遍的に応用できる“勝ち筋を見つける思考法”です。

あなたもぜひ次の提案書や企画立案の場で、紙に「STPの3ステップ」を書き出し、ポジショニングマップを描くことから始めてみてください。

きっと、自社や自分が「どこで戦い、なぜ選ばれるのか」がクリアに見えてくるはずです。

コアなマーケティングならここが一番