目次

ユーザビリティってそもそも何?

Webデザインを学び始めると、必ず耳にする言葉が「UI」「UX」そして「ユーザビリティ」です。

UI(User Interface)はユーザーとサービスの接点、UX(User Experience)はサービスを通じて得られる体験全体を指します。

そしてその両方を支える重要な要素が「ユーザビリティ」です。

たとえば、せっかくおしゃれにデザインされたWebサイトでも、文字が小さすぎて読めない、メニューの場所が分かりにくい、購入手続きに時間がかかる――。

こうした状況ではユーザーはストレスを感じ、離脱してしまいます。

ユーザビリティは、デザインの美しさ以上に「使いやすさ」「わかりやすさ」「満足度」を決める要素であり、Webデザイナーにとって避けて通れないテーマなのです。

UX(ユーザー体験)とは?(内部リンクです。表示不具合です、申し訳ないです)

ユーザビリティとは

国際規格 ISO 9241-11 によれば、ユーザビリティとは次のように定義されています。

つまり「誰が、どんな状況で、どんな目的で使うか」を前提に、その製品やサービスが 目的を達成できるか(有効さ)、効率よく達成できるか(効率)、心地よく満足できるか(満足度) の3つで測られるのです。

使いにくさを出発点にする

ユーザビリティを高めるとき、まず注目すべきは「使いにくさ」です。

ユーザー視点から見た「不便・不快」を見つけ出し、改善していくことがユーザビリティの第一歩です。

使いにくさには大きく2種類あります。

| 種類 | 内容 | ユーザビリティとの関係 |

|---|---|---|

| 製品をユーザーが使った時に 起こる問題 | 「操作方法がわからない」 「手順が多すぎる」 「誤操作が起きやすい」など | ユーザビリティで重視すべき領域 |

| ユーザーとは無関係に評価できる 機能や性能 | 「処理速度が遅い」 「バッテリー寿命が短い」など | 重要ではあるが、 ユーザビリティとはやや異なる |

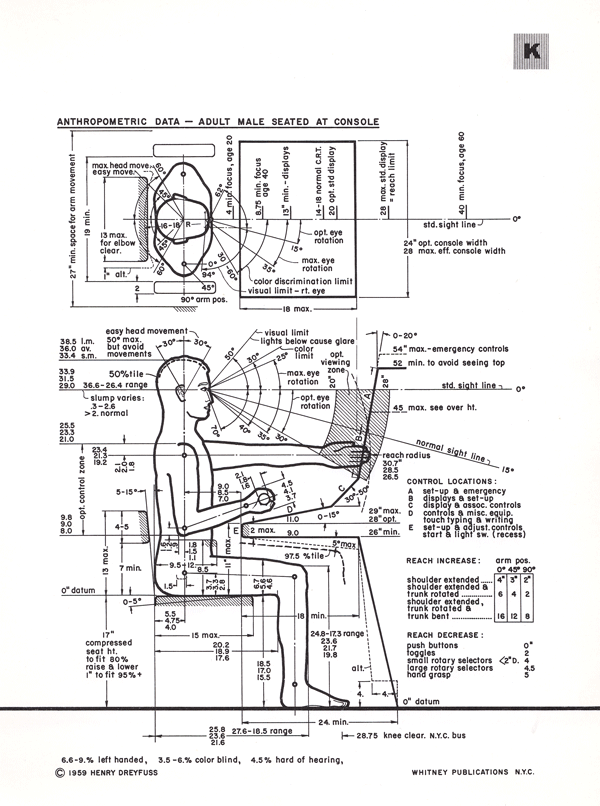

ユーザビリティと「道具」:人間中心設計の考え方

ユーザビリティを考える際に重要なキーワードが「道具」です。

道具とは、人間が目的を達成するために使う人工物のこと。

古代の石器や農具から現代のPCやスマホまで、すべて道具です。

そして道具は単に「性能を高める」だけではなく、使う人間と一体になって最大の効果を発揮することが大切です。

この考え方は「ヒューマン・マシン・システム」や「人間中心設計」と呼ばれ、ユーザビリティの根幹を成しています。

Webデザインもまた、「ユーザーが直感的に操作できる道具」として設計されなければなりません。

参考:ヘンリー・ドレイファス著『デザインにおけるヒューマンファクター』

デジタル機器とユーザビリティ

アナログ機器は外見を見れば使い方が想像できる場合が多いですが、デジタル機器は違います。

例えば、昔のラジオは「回すツマミ」で音量が想像できましたが、スマホアプリでは画面を見ただけでは操作方法が直感的に分からないこともあります。

アナログ:ダイヤルを回せば音量が変わる → 見ただけで理解できる

デジタル:画面のアイコンやメニュー → 意図的に分かりやすく設計しなければ理解されない

このため GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) の設計や、ユーザーの認知的特性に合わせた工夫が必須になりました。

さらにWebの普及により「人が人にサービスを提供する」のではなく「ユーザー自身がWeb上で操作し、同等の満足を得る」ことが求められるようになったのです。

これが Webユーザビリティ の重要性が増した背景です。

有効さ・効率・満足度の関係

ユーザビリティの要素を優先度で整理すると、以下の順番になります。

- 有効さ:目的達成できるか(例:商品が買えるか)

- 効率:無駄なステップがないか(例:購入手続きが3クリック以内か)

- 満足度:心地よい体験があるか(例:分かりやすいデザインや遊び心)

有効さが確保されなければ、いくら効率や満足度を高めても意味がありません。

「買いたい商品が見つからないECサイト」は、いくらデザインが美しくてもユーザビリティが低いのです。

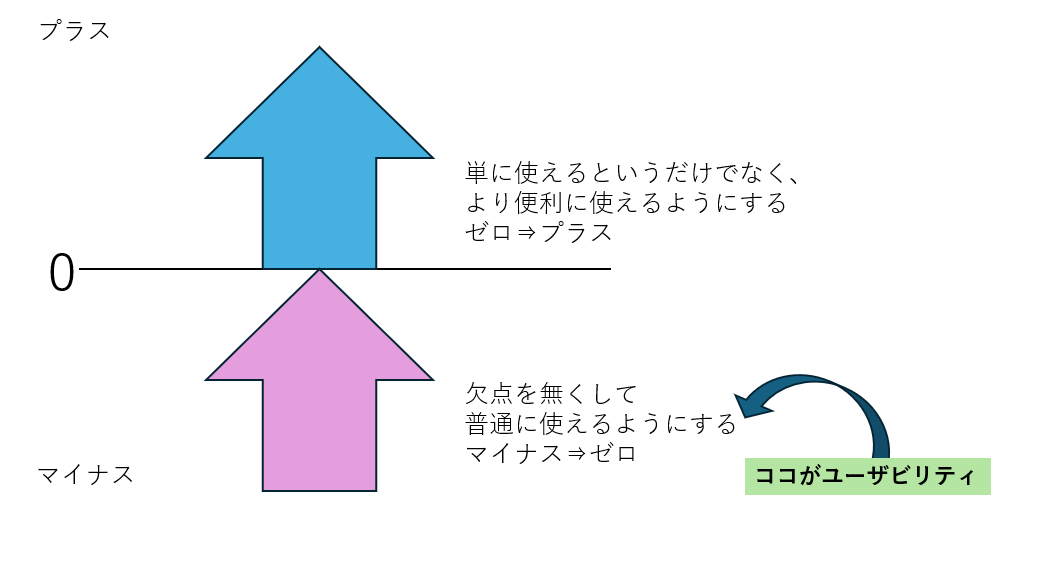

ユーザビリティとユーティリティ

ユーザビリティと混同しやすい概念が「ユーティリティ(利便性)」です。

- ユーザビリティ … マイナスをゼロにする発想(欠点をなくして普通に使えるようにする)

- ユーティリティ … ゼロをプラスにする発想(単に使える以上に便利にする)

どちらも必要ですが、Webデザインでは、まず「普通に使える状態=ユーザビリティ」を担保したうえで、便利さを追加する段階へと進むことが大切です。

ユーザーの負担を減らす

ユーザビリティを高めるということは、ユーザーの負担を減らすことです。

負担は大きく3種類に分けられます。

| 負担の種類 | 具体例 | 改善策 |

|---|---|---|

| 身体的負担 | 長時間同じ姿勢で操作しなければならない、不自然な動作を要求される | 操作をシンプルに、動作を最小限にする |

| 心理的負担 | 記憶しなければならないことが多い、つまらなくて飽きる | ガイドやヒントを出す、楽しさを加える |

| 社会的負担 | 金銭的損失、時間的ロス | 無駄な操作やコストを減らす |

イメージとギャップ

デザインする側は「これなら分かりやすいだろう」と思ってUIを作ります。

しかしユーザーは必ずしもその通りに理解してくれるとは限りません。

人は「きっとこう動くんだろう」という メンタルモデル(心の中の操作イメージ) を持っています。

- 理想的な流れ:気づく → わかる → 操作できる

- 問題がある流れ:気づかない → わからない → 操作できない

もしそのイメージと製品の仕様がズレていると、ユーザーは「気づかない → わからない → 操作できない」というギャップにはまってしまいます。

このギャップが発生するとUXは大きく損なわれます。

ユーザビリティとは、このギャップを埋める作業そのものです。

まとめと実践アドバイス

ユーザビリティは「デザインをかっこよくする」ことではなく、「ユーザーが迷わず使える」ことに直結しています。

- まずは有効さを確保する(目的が達成できるか?)

- 効率を上げる工夫をする(手間や時間を減らせるか?)

- 満足度を高める演出を加える(楽しい、心地よいと感じるか?)

学生や駆け出しのWebデザイナーにとって、最初から完璧なUI/UXを作ることは難しいかもしれません。

ですが「ユーザーがどう感じるか」を常に意識し、テストや改善を繰り返すことが成長への近道です。

ユーザビリティは単なる専門用語ではなく、Web制作の現場でユーザーとサービスをつなぐ架け橋。

これを理解すれば、あなたのデザインはぐっと使いやすく、愛されるものになるでしょう。

ここのUI/UX上級講座がおすすめです。カリキュラムがしっかりしてて良いです。値段も手ごろ。迷っているなら相談だけでもすると良いです。相談すると、自分が向かう先がスッキリわかることもあります。

講義内容