ビジネスで商品やサービスを売るためには、「良い製品を作る」だけでは成功できません。

価格、流通、プロモーションといった複数の要素をバランス良く組み合わせる必要があります。

この考え方を整理したフレームワークが マーケティングミックス(4P) です。

マーケティングミックスは以下の4つの要素から構成されます。

- Product(製品):何を提供するか

- Price(価格):いくらで提供するか

- Place(流通チャネル):どこで、どのように届けるか

- Promotion(プロモーション):どう伝えて顧客に買ってもらうか

これらを抜け漏れなく設計することで、企業は自社の製品やサービスを市場に正しく届け、顧客に選ばれる確率を高めることができます。

以下、それぞれを詳しく見ていきましょう。

目次

Product(製品戦略)

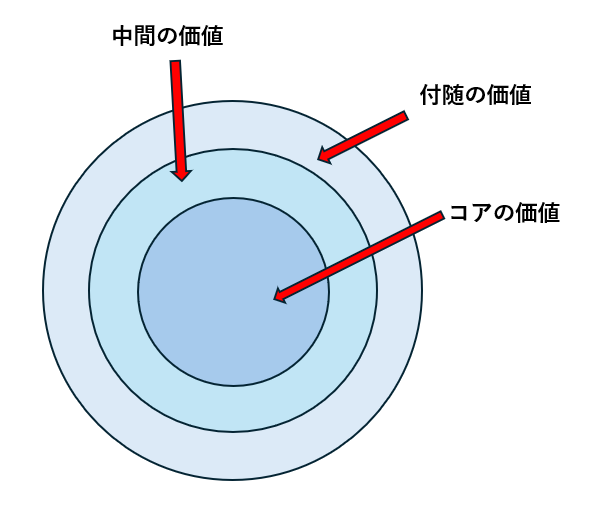

製品の価値の3層構造

顧客にとって「製品」とは単なるモノやサービスではなく、価値のパッケージ です。

マーケティングではしばしば次の3層に分けて考えます。

- コアの価値(中核となるベネフィット)

製品を通じて顧客が本当に欲しいもの。例:化粧品なら「美しくなりたい」という願望。 - 中間の価値(形態的特徴)

実際の形態やデザイン、ブランド、パッケージ、品質。化粧品では中身よりパッケージやブランドイメージが購入の決め手になることも。 - 付随の価値(付加機能)

アフターサービスや保証、配送など。耐久財や高額商品ではここが差別化要因になります。

製品の分類

製品は性質によって以下に分けられます。

- 非耐久財:食品や飲料のように短期間で消費されるもの

- 耐久財:自動車や家電のように長期間利用されるもの

- サービス:ホテル、コンサルティングなど形のない提供価値

※生産財の分類については別途図表などで補足すると効果的です。

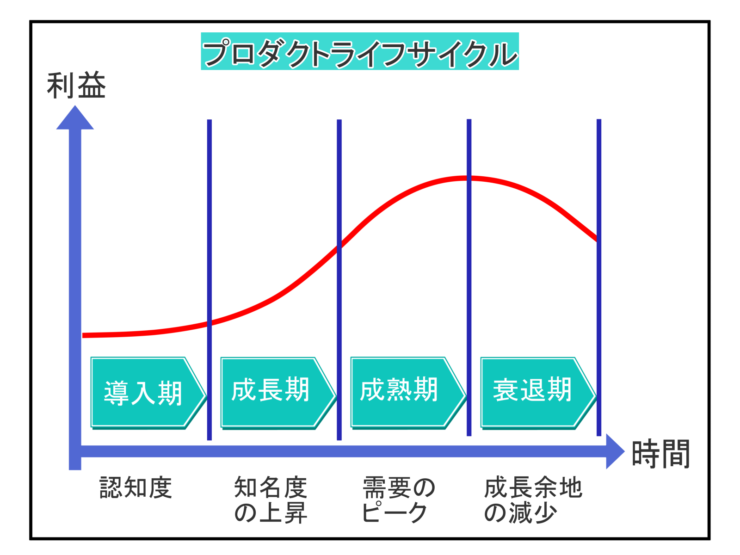

プロダクトライフサイクル(PLC)

製品は生まれてから消えていくまでの「ライフサイクル」を持っています。

- 導入期:知名度が低く、広告・販促に投資が必要

- 成長期:需要が拡大し、競合も参入。ブランド構築が重要

- 成熟期:市場が飽和。差別化やロイヤルティ強化がカギ

- 衰退期:需要が縮小。ライン縮小や撤退判断が必要

Price(価格戦略)

価格設定の基本要素

価格は売上に直結するため、マーケティングミックスの中でも極めて重要です。決定には以下の要素を考慮します。

- コスト:製品を作るのに必要な原価

- 顧客価値:顧客が「いくらなら妥当」と考えるか

- 競合状況:同じ市場に存在するライバルの価格帯

価格弾力性とスイッチングコスト

- 価格弾力性:価格が変わったときに需要がどの程度変化するか。

→ 映画館の飲み物や球場のビールは高くても売れる典型例。 - スイッチングコスト:乗り換えにかかる労力やコストが高いと、多少高くても同じブランドを買い続ける。例:プリンタとインク。

価格設定の手法

- スキミング・プライシング:高価格で投入し、早期に投資回収。新しいガジェットや高級品で多用。

- ペネトレーション・プライシング:低価格で市場を一気に獲得。サブスクサービスなどで用いられる。

価格設定は単なる数字合わせではなく、経営戦略そのもの といえます。

Place(流通チャネル戦略)

チャネルの長さと幅

- チャネルの長さ:製品がメーカーから消費者に届くまでの段階数。

- ゼロ段階チャネル:直販(ECサイトなど)

- 1段階チャネル:小売店を通す

- 2段階チャネル:卸 → 小売 を通す

- 3段階チャネル:卸→二次卸→小売を通す

- チャネルの幅:販売業者の数。多ければ市場カバー率が上がるが、管理は難しくなる。

流通の役割

流通チャネルは単なる物流ではなく、「生産者と消費者のギャップ」を埋める役割があります。

- 所有のギャップ:商品を持っていない顧客に所有権を移す

- 空間のギャップ:遠隔地でも届ける

- 時間のギャップ:保管によって供給を調整

- 情報のギャップ:商品知識を伝える。高額品ほど重要。

流通は変更に時間がかかるため、競合との差別化要素として非常に強力です。

Promotion(プロモーション戦略)

プロモーションの手法

- 広告:テレビ、新聞、Web広告など

- セールスプロモーション(SP):割引やキャンペーン

- 人的販売:営業担当による対面コミュニケーション

- パブリシティ:メディア露出

- 口コミ:SNSやレビューによる波及

顧客行動モデル

AIDMA

Attention(注意)→ Interest(関心)→ Desire(欲求)→ Memory(記憶)→ Action(行動)

※上の図はAIDMAに対するコミュニケーション図です。

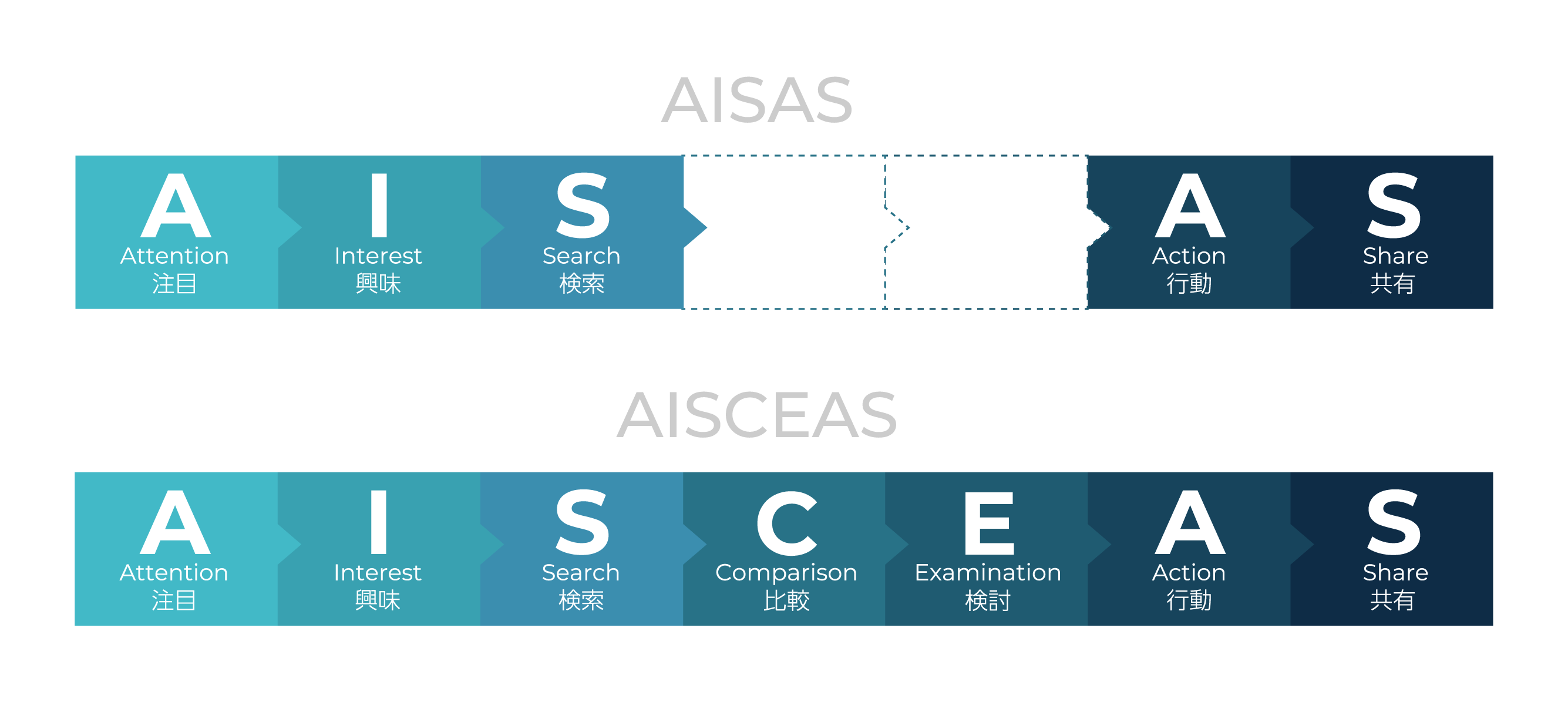

- AISAS:ネット時代の行動モデル。Attention → Interest → Search → Action → Share

- AISCEAS:(Webでの口コミ等に影響を受け)比較・検討を含めたモデル

カスタマージャーニーの重要性

現代では顧客と企業の接点が多様化しています。

「商品を知る → 調べる → 試す → 買う → シェアする」という一連の流れを カスタマージャーニー として設計し、どの段階でどの施策を行うかを考えることが成功の鍵となります。

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map)は、顧客が商品やサービスに出会い、認知し、購入し、ファンになるまでの一連のプロセスを「旅(ジャーニー)」として可視化したもの です。

顧客の行動や感情を段階ごとに整理することで、どのタイミングでどんな情報や体験を提供すべきかが明確になり、効果的なマーケティング施策や顧客体験の改善 に繋がります。

1. なぜ必要か?

従来のマーケティングは「4P(Product, Price, Place, Promotion)」を中心に考えていましたが、デジタル時代は顧客が主体となり、SNS・検索・レビューなど様々な接点を経由して意思決定します。

そのため、「企業が伝えたいこと」ではなく「顧客が実際に体験すること」を基点にした設計が欠かせません。

2. カスタマージャーニーマップの構成要素

カスタマージャーニーマップは以下の要素を整理して作成します。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| フェーズ(段階) | 認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入 → 利用 → 再購入・推奨 |

| 顧客行動 | 例:検索、SNSで調べる、店舗に行く、購入後レビューを書く |

| 顧客の感情 | ワクワク、不安、満足、失望など行動に伴う感情 |

| タッチポイント | 顧客が企業と接触する接点(広告、Webサイト、店舗、サポート) |

| 課題・障壁 | 顧客がつまずくポイント(情報不足、価格の不透明さ、購入プロセスの複雑さ) |

| 企業の施策 | それに対して企業が取るべき対応(FAQの充実、体験イベント、レビュー促進など) |

3. カスタマージャーニーマップの作り方(ステップ式)

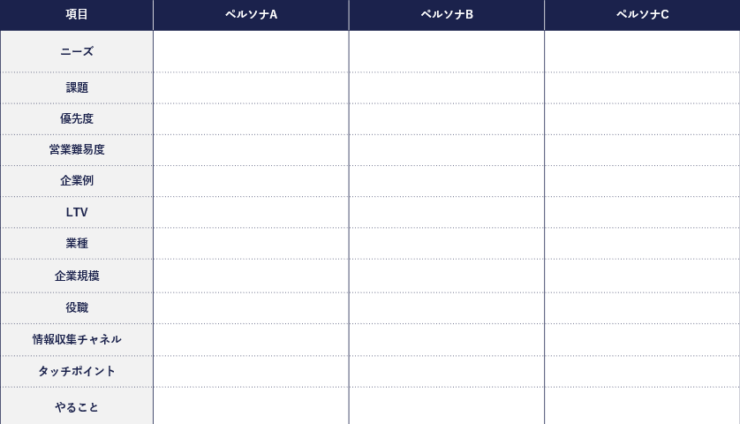

ステップ1:ペルソナ設定

ターゲット顧客像を明確にする。

例:30代女性、働きながら子育て、時短スキンケア商品を探している。

ステップ2:購買プロセスを定義

顧客が商品を知ってから購入・利用に至るまでの流れを大まかに区切る。

ステップ3:行動と感情の洗い出し

「この段階で顧客は何をしているか?何を感じているか?」を時系列で整理する。

ステップ4:タッチポイントをマッピング

顧客がどの媒体やチャネルで企業と接触するのかをリスト化。

例:SNS広告、口コミサイト、店舗、公式LINE、サポート窓口。

ステップ5:課題と改善策を明記

顧客が離脱する可能性のあるポイントを特定し、改善施策を設計する。

4. カスタマージャーニーマップの具体例

例:化粧品ブランドの新商品購入プロセス

| フェーズ | 顧客行動 | 顧客感情 | タッチポイント | 改善策 |

|---|---|---|---|---|

| 認知 | SNSで広告を見る | 興味を持つ | Instagram広告 | 動画で効果を直感的に伝える |

| 関心・検討 | 口コミを検索 | 他社製品と比較し迷う | 検索結果・レビューサイト | 比較記事・FAQを充実 |

| 購入 | ECサイトで購入 | ワクワクと少し不安 | 自社ECサイト | 初回送料無料・返品保証 |

| 利用 | 実際に使ってみる | 効果に満足 or 不満 | 商品同梱パンフ | 使用方法動画を提供 |

| 推奨 | SNSでシェア | 満足感 → 推奨 | Twitter・Instagram | ハッシュタグ投稿キャンペーン |

※書式は決まっていないので自由に作成して大丈夫です。上の図みたいなのでもExcelで作ってもOK!

5. 活用のメリット

- 顧客目線での課題発見

企業視点では見えない「顧客の不安」や「離脱ポイント」を可視化できる。 - 部門横断での共通理解

営業、マーケティング、カスタマーサポートが同じ顧客体験の地図を共有できる。 - 施策の優先順位づけ

顧客インパクトの大きいタッチポイントから改善できる。

6. マーケティングミックス(4P)との関係

カスタマージャーニーマップは顧客の体験設計を支えるフレームワークですが、4Pとの組み合わせでさらに強力になります。

- Product(製品):顧客がどんな価値を求め、どこで感動するかを理解できる。

- Price(価格):価格に対する不安や納得感を検討段階で拾える。

- Place(流通チャネル):顧客が購入したい場所・方法を把握できる。

- Promotion(プロモーション):適切なタイミング・媒体で情報を届けられる。

つまり、4Pで設計した戦略を、カスタマージャーニーマップで顧客視点に変換する のが実務的な使い方です。

今後のマーケティングは、「商品中心」から「顧客体験中心」へ シフトしています。

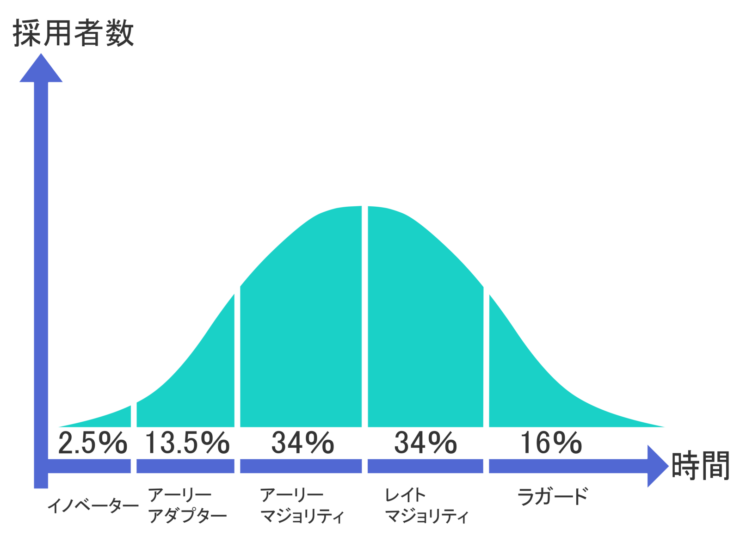

顧客タイプと普及率(イノベーター理論)

製品が市場に広がるスピードを理解する上で、顧客のタイプ分けは欠かせません。

- イノベーター(2.5%):新しいものを誰よりも早く試す(いわゆるマニア。波及効果は薄い)

- アーリーアダプター(13.5%):トレンドに敏感で影響力が大きい(波及効果が大きい)

- アーリーマジョリティ(34%):慎重に検討してから購入

- レイトマジョリティ(34%):周囲が使い始めてから購入

- ラガード(16%):流行に関心が低い層

プロモーション戦略では、特にアーリーアダプターをどう取り込むかが市場拡大の鍵となります。

まとめ

マーケティングミックス(4P)は、「良い製品を作る」だけでは売れない という現実を体系化したフレームワークです。

- Product:顧客が本当に求める価値を提供する

- Price:顧客価値・コスト・競合を考慮した戦略的価格設定

- Place:効率的かつ差別化された流通チャネル設計

- Promotion:顧客心理に基づいたコミュニケーション

これらを総合的に設計することで、企業は自社製品を市場で成功に導けます。特に現代では、デジタル化による購買行動の変化やSNSの影響力が増しており、顧客の体験全体(カスタマージャーニー)を最適化することが重要 です。

マーケティングの実務では、この4Pをベースに「顧客視点(4C)」や「デジタルマーケティング戦略」へと発展させていくことが成功への近道といえるでしょう。