目次

僕がなぜ今「リスキリング」に注目し喚起しているのか

近年、「リスキリング」という言葉を耳にする機会が急増しています。

これは単なる流行語ではなく、私たち一人ひとりのキャリアに直結する重要なキーワードです。

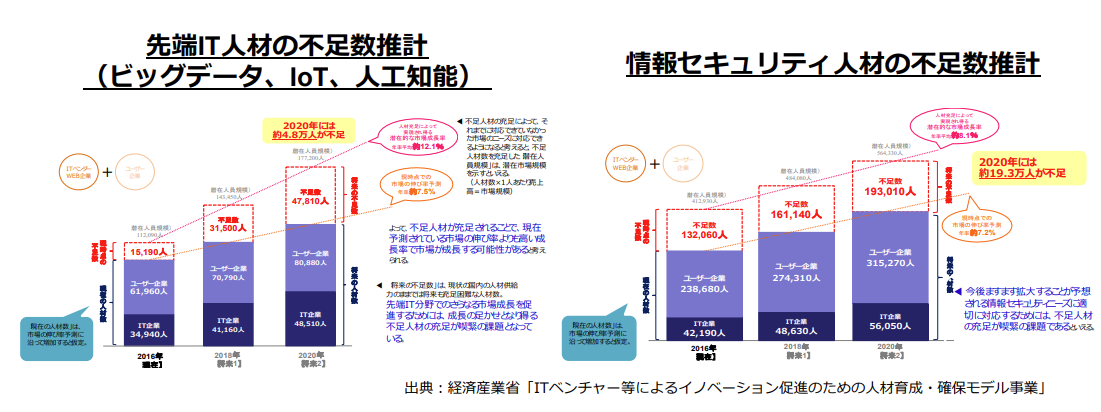

経済産業省や多くの企業が声をそろえて「学び直しの必要性」を訴える背景には、DX時代の急速な到来と人材不足があります。

特にIT・AI・クラウド領域は日常生活にも深く浸透し、知識があるかないかで「使われる側」か「使う側」かがはっきり分かれてしまうのです。

「自分は40代だし今さら…」「会社に任せておけば大丈夫だろう」と考えるのは大きなリスク。

むしろ40代以上だからこそ、キャリアを主体的に取り戻す必要があるのです。

少し長くなっていますが、是非最後まで読んで欲しいです。

リスキリングの本来の目的とは

一般的に「リスキリング」とは、 これから新しい職業に就くために必要なスキルを学ぶこと、あるいは 今の職業において求められるスキルの大幅な変化に適応すること を目的とした「新しいスキルの獲得」と定義されています。

しかし、これを単なる「勉強し直し」と軽く捉えるのは大きな誤解です。

実際には、私たちのキャリアや生活基盤を守るために欠かせない重要な取り組みなのです。

1. 新しい職業に就くためのリスキリング

社会の変化は想像以上に速く、10年前には存在しなかった職業が、今では当たり前のように求人サイトに並んでいます。

- AIプロンプトエンジニア

- データアナリスト

- サイバーセキュリティコンサルタント

- クラウドサービス運用担当

こうした職種は、従来の学校教育や社内研修だけではカバーできません。

だからこそ、自ら学び直しを行う「リスキリング」が、新しいキャリアを切り拓くための必須条件になっているのです。

また、これは20代や30代だけの話ではありません。

40代・50代の転職市場でも「リスキリング経験」が大きな差を生む時代に突入しています。

2. 今の職業に必要とされるスキルの変化に適応する

リスキリングは「転職を前提としたもの」だけではありません。

むしろ多くの人にとっては、今の仕事を続けるために必要なスキルの習得が最大の目的となります。

たとえば営業職でも、顧客管理はエクセルからCRM(Salesforceなど)へ移行し、プレゼン資料はAIツールを使った自動生成が当たり前になっています。

経理職でも、紙の請求書からクラウド会計システムへ移行し、税制改正や電子帳簿保存法対応が必須です。

つまり「同じ職種であっても仕事内容が変わり、従来のスキルだけでは立ち行かなくなる」状況が至るところで起きているのです。

これに対応する唯一の手段こそ、リスキングに他なりません。

3. 国や企業の狙い:雇用の流動化とIT人材のシフト

リスキリング推進の背景には、国や企業が強く求める「雇用の流動化」があります。

かつて日本では「新卒一括採用 → 定年まで雇用」というモデルが一般的でしたが、現在は状況が一変しています。

産業構造の変化に伴い、不要になる職種と、新しく必要とされる職種の二極化が進んでいるのです。

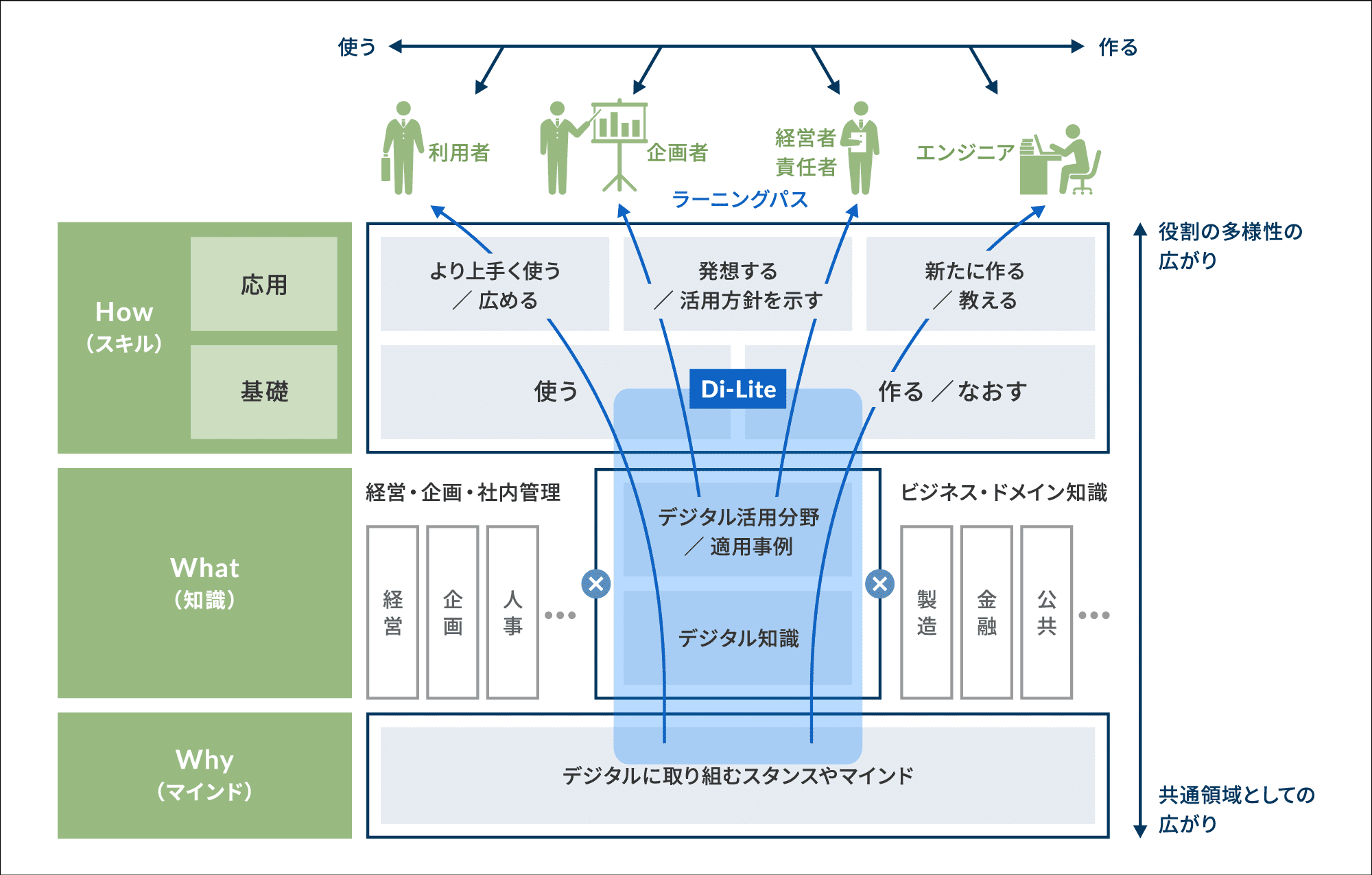

特に国が力を入れているのは、 IT分野への人材移動。

これは「ITエンジニアを増やす」ことだけを指しているわけではありません。

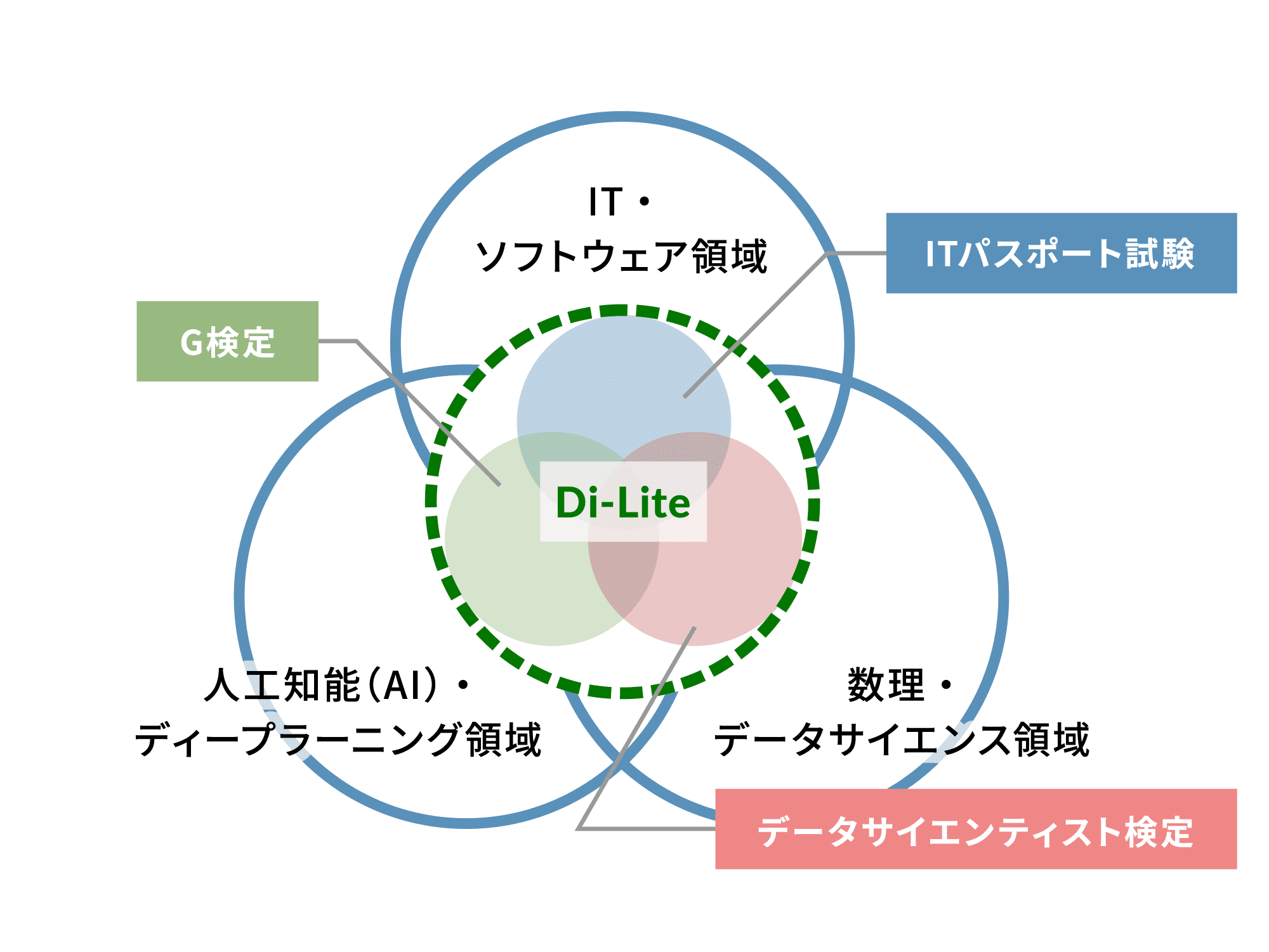

4. IT人材不足の誤解:足りないのは“エンジニア”だけではない

よく「日本はエンジニアが不足している」と言われますが、実際には エンジニアの数そのものよりも、IT知識を持つ一般職員が圧倒的に不足しているのです。

例えば:

- 教育現場でデジタル教材を導入しても、操作できる先生が少ない

- 中小企業でクラウドサービスを導入しても、使いこなせる事務職がいない

- 営業現場でデータ分析を求められても、数字を読める人材が不足している

つまり「IT知識を持ったビジネス人材」が足りていない状況。

リスキングによってITリテラシーを身につけた人は、エンジニアでなくても十分に企業から重宝されるのです。

👉 以上のように、「新しい職業への挑戦」と「今の職業での適応」という二本柱を通じて、リスキングは 個人のキャリア安定と企業の成長の両方に欠かせない取り組み であることがわかります。

デジタル世代の流入で広がる世代間格差

2029年には、現在「情報Ⅰ」を猛勉強している高校生世代が社会に一斉に流入します。

この「情報Ⅰ」の内容は、国家資格であるITパスポート試験と大きく変わらないレベルです。

つまり彼らは社会人としてスタートラインに立った瞬間から、最低限のデジタルリテラシーをすでに身につけているのです。

一方で、現在40代・50代の社会人はどうでしょうか?

学生時代には「情報」科目自体がなく、パソコンやネットに触れる機会も今の若者ほど多くはありませんでした。

多くの場合、社会に出てから必要に迫られて「なんとなく」ITスキルを身につけてきたのが実態です。

1. これから起こる「知識の初期装備格差」

若い世代は入社時点から、

- データ分析ツールの基本操作

- プログラミング的思考

- AIとの対話(ChatGPTのような生成AI)

- クラウドストレージの活用方法

を自然に使いこなす「初期装備」を持っています。

一方、40代以上は「Excelの関数が使えない」「クラウドは怖い」「AIは何となく怪しい」と敬遠してしまいがちです。

こうした初期装備の差は、たった数年で埋められないほど大きなキャリア格差を生み出す可能性があります。

2. 「レガシー人材」扱いされるリスク

デジタルリテラシーの低い人材は、企業の中で「レガシー人材」として扱われてしまいます。

- 新しいツールを導入しても「自分には関係ない」と覚えない

- 若手社員にサポートを依頼しがちで、逆に立場が弱くなる

- 昔ながらのやり方に固執し、変化についていけない

こうした姿勢は周囲から「時代遅れ」「学ぶ意欲がない」とみなされ、組織内での存在感を失わせます。

3. 差が広がるスピードは「あと4年」で加速

特に注意すべきは、この格差があと4年で一気に広がるという事実です。

現在高校で学んでいる「情報Ⅰ」世代が社会に出るタイミングと、既存の40代・50代が管理職やリーダー職に就いているタイミングが重なります。

つまり、

- 若手はAIやクラウドを武器に効率的に成果を出す

- シニア層は旧来のやり方に固執して成果が伸びない

というコントラストがより鮮明に表れてしまうのです。

4. 取り残されないために必要なこと

ここで重要なのは「若い世代に勝つ必要はない」ということです。

必要なのは、最低限のデジタルリテラシーを身につけ、若い世代と協働できる存在になることです。

例えば:

- ChatGPTで資料のたたき台を作る

- クラウドストレージで安全にデータ共有をする

- BIツールで売上データを確認する

これだけでも「デジタルに対応できるシニア人材」として周囲の評価は大きく変わります。

むしろ経験豊富な40代以上がITリテラシーを持つことで、若手には真似できない付加価値を発揮できるのです。

👉 世代間格差は「年齢によるもの」ではなく「学び直しに向き合ったかどうか」で決まります。

「自分には関係ない」と目を背けるのではなく、いま行動することで未来のキャリアを守れるのです。

「勉強しない」という選択のリスク

40代以上の方の中には「いまさら勉強なんて」「自分には関係ない」と不満を口にする人も少なくありません。

しかし、これは非常に危険な考え方です。

なぜなら、国の給付金や助成金がある“今”というタイミングを逃すと、取り返しがつかなくなるからです。

給付金や助成金が終了してから慌てて学ぼうとすれば、全額自己負担となり、金銭的にも心理的にも大きな負担になります。

さらに歳を重ねるほど、新しい知識を習得するスピードはどうしても若い頃より遅くなります。

勉強しないことで生まれる具体的なリスク

- 金銭的な無駄が大きい

→ 本来なら国の制度で数十万円が支給されるのに、それを活用しないのは大きな損失。他人のお金だと思って使い倒せばよいと思います。ローン組んで払っている途中で給付金が入ってくるのでドンと返して、あとは給料が上がっているでしょうから問題なく支払終了の流れですね。元取るのも速いのが技術です。 - 学習スピードについていけない

→ 若い世代が次々と新しい技術を身につける中で、自分だけが取り残される。 - 職場で必要とされなくなる

→ AIやクラウドを使える同僚と比べられ、「古いやり方しかできない人」と見られてしまう。

結果として、キャリアの選択肢はどんどん狭まり、転職市場でも評価されず、社内でも立場を失っていく可能性が高まります。

「勉強しない」という選択は、単なる現状維持ではなく、未来の可能性を自ら削ってしまう行為なのです。

👉 だからこそ、「いまさら」ではなく「いまから」学び直すことが重要です。

プログラミングができなくても「概念」は必要

「リスキング」と聞くと「プログラミングを勉強しなければならないのか」と身構える人もいます。

確かに全員がエンジニアになる必要はありません。

ただし、プログラミングの概念や基礎はリテラシーレベルで理解しておくべきです。

たとえば:

- Excelでの関数利用(IF、VLOOKUP、QUERY)

- ChatGPTをはじめとした生成AIの活用

- クラウドサービス(Google DriveやDropbox)の仕組み

これらはすでに日常業務の中で使われており、「知らない」こと自体がリスクとなっています。

ITはすでに日常生活に溶け込んでいる

「自分には関係ない」と思いがちなAIやIT技術ですが、実はすでに私たちの日常のあらゆる場面に組み込まれています。

意識していないだけで、誰もが毎日のようにAIやデジタル技術に触れているのです。

身近な利用例

- スマートフォンの顔認証 → AIによる高度な画像認識が使われており、セキュリティを確保しながら素早くロック解除。

- カーナビや地図アプリ → GPSデータとAI解析により、最短ルートや渋滞回避ルートを自動的に提案。

- ネットショッピングのおすすめ商品 → 機械学習によるレコメンドエンジンが、あなたの閲覧・購入履歴から欲しい商品を先回りして提示。

- 銀行の不正利用検知 → AIが取引履歴をリアルタイムで分析し、不正アクセスや不審な動きを即時ブロック。

実はもっと身近なところでも

これら以外にも、

- スマートスピーカー(AlexaやGoogle Home)で音声認識AIを利用

- 写真アプリの自動整理でAIが人物や場所ごとに仕分け

- 動画配信サービスのおすすめ機能で自分好みの番組を表示

- 健康管理アプリで歩数や心拍数を自動分析

など、生活の中のさまざまなシーンでAIやITが当たり前に稼働しています。

もはや特別なものではない

こうした事例を見ると分かる通り、AIやITは決して「遠い世界の専門技術」ではありません。

むしろ、私たちの生活や仕事を支える基盤になっているのです。

だからこそ「自分には関係ない」と言い続けるのは、すでに周囲の便利さや効率化を享受していながら、その仕組みを理解せずに取り残される危険を意味します。

👉 つまり、AIはExcelと同じぐらい「当たり前に使うツール」になっているのです。

問題は「使うかどうか」ではなく、「理解して活用できるかどうか」に移り変わっているのです。

40代以上こそリスキリングが必要な理由

20代や30代は、まだキャリア形成の途上にあります。

経験を積みながらスキルを身につけ、少しずつ自分の専門性を確立していく時期です。

一方で40代以上は、これまでのキャリアや経験を大きな武器にできる層です。

しかし同時に、新しいスキルを身につけなければキャリアが行き詰まる可能性がある「大きな岐路」に立たされている層でもあります。

1. 教育現場でも深刻なIT人材不足

教育現場ではデジタル教材やICT環境が急速に整備されていますが、それを十分に活用できる人材が不足しています。

- タブレットやクラウド教材を導入しても、使い方を指導できる先生が少ない

- データを分析して授業改善につなげる力を持つ人材がいない

このような現状では、「ITリテラシーを持つシニア層」が重要な役割を担える可能性があります。

2. エンジニアを雇うのはコストが高い

多くの企業にとって、ITエンジニアを外部から採用するのは大きなコスト負担です。

- 優秀なエンジニアは年収600万円〜1000万円以上が相場

- フリーランスに依頼しても1人月70〜100万円が一般的

中小企業や教育機関では、このコストを捻出するのは簡単ではありません。

そのため、「社員や職員の中からITリテラシーを持つ人材を育てて活用したい」というニーズが高まっています。

コスト的な意味でもココ確認してみてください。案件獲得エージェントのサイトですがフッター部分からおおよその情報は検索できるので。情報収集大切ですよ。

3. シニア人材にこそ回ってくるチャンス

もし40代以上の社会人がAIやクラウドの基礎を理解し、業務に応用できるようになればどうでしょうか。

- 中小企業の「社内DX推進担当」として活躍できる

- 学校現場でICT教育のサポート役を担える

- 地方自治体や公共団体でデジタル化プロジェクトを支えられる

こうした「エンジニアほど専門的ではないが、現場を回すのに必要な人材」は今後ますます求められます。

つまり40代以上の人こそ、リスキングを通じて若手以上に大きなチャンスを得られる可能性があるのです。

4. 経験 × ITリテラシーは「希少価値」

若手はITスキルを自然に身につけていますが、社会経験や現場での判断力にはまだ乏しい部分があります。

一方で40代以上は、豊富な経験・人脈・マネジメントスキルを持っています。

そこにITリテラシーが加われば、まさに「代替不可能な存在」として市場価値が高まります。

👉 だからこそ、40代以上の方にとってリスキリングは「負担」ではなく「最大のチャンス」なのです。

学ばない人は取り残されますが、学ぶ人はむしろ若手以上に求められる存在になれるのです。

これからは「データ活用 × セキュリティ × AI × クラウド」が必須となる時代

DX(デジタルトランスフォーメーション)が加速するなかで、これからの社会では 「データを活かす力」 が最重要スキルになります。

そして、そのデータ活用を支えるのが セキュリティ・AI・クラウド の3つの要素です。

これは大企業だけに必要な知識ではありません。

むしろ中小企業や個人事業主にとっても、避けて通れない必須リテラシーになりつつあります。

1. データ活用の時代へ

企業の意思決定は「勘と経験」から「データに基づく判断」へと変わりました。

- 売上や在庫の推移をリアルタイムで可視化

- 顧客の購買履歴をもとにニーズを分析

- マーケティング施策を数値で改善

こうしたデータ活用は、もはやエンジニアだけでなく 営業・企画・経理・人事すべての職種に求められる力 です。

例:

Excelで表を作るだけではなく、Googleアナリティクスでサイト訪問者の動向を読み解いたり、BIツールでグラフを自動生成して上司に報告したりするスキルが必須化しています。

※ちなみにBIツールですがExcelより遥かに簡単です。Excelが中途半端に使えて、これ以上覚えるのがダルイ人も多いと思います。新たなスキルなら勉強のしがいもあります。モチベーションの保てるとこから始めれば良いと思います。

2. セキュリティの重要性

データを扱う以上、必ずセットで必要になるのが セキュリティ意識 です。

パスワードを使い回す、怪しいメールに反応する、クラウドの権限設定を誤る──

これらの「小さなミス」が、企業の信用失墜や巨額の損失につながるケースも少なくありません。

実際の事例:

- 中小企業の社員がランサムウェアに感染し、数百万円の被害

- 学校現場でUSB紛失により個人情報が流出

- 不適切なアクセス権設定により社外に機密資料が流出

こうしたトラブルは「IT担当者」だけの問題ではなく、全社員のリテラシー不足が原因となっていることが多いのです。

3. AIの活用は「Excel並み」に当たり前になる

AIはもう「特別な技術」ではなく、Excelと同じぐらい日常的に使うツールになっています。

- ChatGPTでメール文や企画書の叩き台を作成

- 画像生成AIでデザインのラフ案を作成

- AI翻訳ツールで海外とのやり取りを即時対応

- AIチャットボットで顧客対応を自動化

これなどもAIを使っていますね。便利です。

AIを「難しいから」と避ける人と、日常的に活用できる人の差は、今後仕事のスピードと成果に直結する格差になります。

4. クラウドの利用はもはや標準

ファイルをメールに添付するのではなく、クラウドで共有・管理するのが常識になりました。

- Google DriveやDropboxでのデータ共有

- Microsoft TeamsやSlackでのチームコラボレーション

- クラウド会計やクラウド人事システムの導入

「クラウドは不安だから使わない」という姿勢は、逆にセキュリティリスクを増やすことにもなります。

クラウドは正しく使えばむしろ安全で効率的なのです。

5. これらを避けるとどうなるか?

データ活用、セキュリティ、AI、クラウド。

これらを学ばないまま仕事を続けると、次のような未来が待っています。

- 若手社員が使いこなすツールに全くついていけない

- 「アナログ対応しかできない人材」と見なされる

- 最悪の場合、仕事そのものがAIやシステムに代替される

つまり、リスキングを避けることは 自らキャリアの寿命を縮める行為 に等しいのです。

6. 第一歩は「抵抗感をなくす」こと

「セキュリティやAIなんて難しそう」と感じるかもしれません。

しかし大切なのは、まずは 日常的に触れてみて抵抗感をなくすこと です。

- ChatGPTに「今日の会議議事録を要約して」と入力してみる

- Google Driveにファイルを保存し、スマホからアクセスしてみる

- パスワード管理アプリを導入してみる

こうした小さな一歩が、確実に大きな成長につながります。

👉 これからの社会で活躍するには、データ活用 × セキュリティ × AI × クラウドの知識が不可欠です。

リスキングを通じて学んでおくことで、将来「知らなかった」「できなかった」と後悔することを防げるのです。

キャリアを会社任せにしない

かつての日本社会では「会社に尽くせば一生安泰」という時代が確かに存在しました。

終身雇用や年功序列型賃金が当たり前で、勤続年数に比例して給与や役職が上がり、定年までの安定が約束されていたのです。

この仕組みの中では「キャリアを自分で考える」という発想自体がほとんど不要でした。

しかし、いまの時代は大きく変わっています。

グローバル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展、さらには産業構造の変化により、「会社に任せておけば安心」という考え方はもはや通用しなくなっているのです。

1. 目の前の仕事を頑張るだけでは報われない

「真面目に働いていればいつか報われる」という価値観は、残念ながら崩壊しつつあります。

理由はシンプルで、評価基準が成果やスキルにシフトしているからです。

- どれだけ長く働いても「新しいツールが使えない」社員は評価されない

- ITやAIを活用して短時間で成果を出す社員が評価される

- 目の前のルーティン業務は、システムやAIに置き換えられていく

つまり「頑張っている」という姿勢だけでは、会社から必要とされる存在であり続けることは難しいのです。

2. 転職市場では「スキル」が重視される

転職市場のトレンドを見ても、いま求められているのは 「何ができるか」 です。

年齢や経験年数だけで選ばれることはなく、具体的なスキルセットが採用の基準となっています。

たとえば40代で転職活動をする場合、企業がチェックするのは:

- データを扱えるか

- AIを業務に応用できるか

- クラウドサービスを使いこなせるか

- プロジェクトを進行管理できるか

こうした「具体的なスキル」であり、「ただ在籍していただけの年数」ではありません。

逆に言えば、スキルを磨いていれば年齢に関係なく「即戦力人材」として評価されるチャンスがあるのです。

3. 「キャリア意識の低い40代・50代」というレッテル

最近ではメディアや人事担当者の間で、「キャリア意識の低い40代・50代」 という厳しい表現が使われることもあります。

- 会社任せで自分の市場価値を把握していない

- 新しいスキルの習得に消極的

- 若手にITスキルで追い抜かれている

- 「昔はこうだった」と過去の成功体験に固執している

こうした姿勢は、本人にその気がなくても周囲からマイナス評価を受けやすく、最悪の場合「不要な人材」とされてしまう危険があります。

4. リスキリングで未来を切り拓く

では、どうすればこの未来を避けられるのでしょうか?

答えは明確です。自分のキャリアを会社任せにせず、学び直し=リスキリングに取り組むことです。

- 「AIを使える40代」というだけで大きな差別化になる

- 「データを読める管理職」は社内外から重宝される

- 「クラウドを使いこなせるシニア人材」は希少な存在になる

リスキリングを通じてスキルを磨けば、「キャリア意識が低い」というレッテルとは真逆の、未来志向で自律的にキャリアを築く人材として評価されます。

キャリアを「自分ゴト化」する方法

リスキリングを成功させるためには、まず「これは自分には関係ない」と思う気持ちを払拭し、キャリアを自分ゴトとして考える姿勢を持つことが何より重要です。

そのために有効なのが、キャリアの棚卸しと未来像を描くことです。

1. キャリアの棚卸しをする

キャリアの棚卸しとは、自分がこれまでに培ってきた経験やスキルを整理することです。

「そんなに大した経験はない」と思う方でも、書き出してみると意外な強みや価値が見えてきます。

やり方の一例:

- 過去に担当した仕事を時系列でリスト化する

- その中で「自分が成果を出したこと」「人から感謝されたこと」を振り返る

- 使用してきたツールや知識も書き出す(例:Excel、PowerPoint、SNS運用など)

👉 ポイントは「大したことない」と思うことも漏れなく書き出すこと。

たとえば「新人教育をした」経験は、人材育成スキルとして評価されますし、「紙の書類をデータ化した」経験も、DX推進に関連づけられる強みになり得ます。

2. 未来のキャリア像を描く

棚卸しを終えたら、次は 「未来の自分はどうありたいか」 を考えましょう。

ここで大切なのは、「理想の姿」と「避けたい未来」を両方明確にすることです。

考えるべき問いの例:

- 5年後、どんな働き方をしていたいか?

- 10年後、どんな立場で仕事をしていたいか?

- 絶対に迎えたくない未来はどんな姿か?

👉 例えば、「AIを使いこなして若手を指導できる自分」になりたいのか。

それとも「時代についていけず、若手にサポートを頼む存在」になってしまうのか。

この対比を意識するだけで、リスキリングの必要性が一気に「自分ゴト」として腑に落ちます。

3. 自分ゴト化で行動が変わる

キャリアを自分ゴトとして捉えられると、次のような変化が起こります。

- 「面倒だからやらない」ではなく「自分の未来のためにやる」という意識になる

- 学習が「義務」ではなく「自己投資」に変わる

- リスキングが「会社のため」ではなく「自分の人生のため」になる

この意識の変化こそが、学びを継続する最大のエネルギー源です。

4. 行動の第一歩は「小さな学び」から

「自分ゴト」として捉えたら、あとは一歩を踏み出すだけです。

最初から大きな学びに取り組む必要はありません。

- YouTubeでAIの使い方動画を見る

- 無料のオンラインセミナーに参加する

- オンラインスクールの無料カウンセリングを受けてみる

こうした小さな行動を積み重ねることで、気づけば「学ぶのが当たり前」という状態になっていきます。

👉 キャリアの棚卸し → 未来像を描く → 小さな学びから始める

この流れを実践することで、リスキングは「誰かに言われたからやる」ではなく、自分自身の人生を守るための主体的な選択へと変わっていくのです。

不安を解決するリスキリングの第一歩|オンラインスクールの活用

ここまでお伝えしてきたように、リスキリングは「自分には関係ない」と目を背けるのではなく、今すぐに取り組むべきテーマです。

しかし多くの人が悩むのは、「具体的にどう学べばいいのか?」という点ではないでしょうか。

1. なぜオンラインスクールがリスキリングに最適なのか?

社会人にとって「時間がない」「通学は難しい」というのは大きな壁です。

その点、オンラインスクールなら:

- 場所を選ばず学べる(自宅・出張先・カフェでも学習可能)

- スキマ時間を活用できる(1日30分の積み重ねでOK)

- 最新のカリキュラムを受けられる(AIやクラウドなど即戦力になる内容)

- サポート体制が整っている(質問対応・コミュニティ・メンター制度)

つまり「忙しい40代以上の社会人に最も適した学習スタイル」なのです。

2. 学べる分野の具体例

リスキリングに必要な分野は幅広いですが、特に次の分野は需要が高まっています。

| 分野 | 学べるスキルの例 | 活かせる仕事の例 |

|---|---|---|

| データ活用 | Excel高度活用、BIツール操作 | 営業分析、経営企画、人事データ分析 |

| セキュリティ | 情報管理、リスク対策 | 社内システム運用、教育現場のICT管理 |

| AI活用 | ChatGPT、生成AI、AI翻訳 | 企画立案、マーケティング、顧客対応 |

| クラウド | Google Workspace、AWS基礎 | DX推進担当、総務・事務業務効率化 |

「専門的なエンジニアスキル」ではなく、「誰でも仕事に活かせる基礎力」から始められるのが特徴です。

3. 国の給付金・助成金を活用できる

「でもお金がかかるのでは?」と不安に思う方も多いはずです。

実は、今は国の給付金・助成金制度を活用することで、自己負担を大幅に減らして学べます。

代表的な制度は以下の通りです。

- 教育訓練給付金制度

受講料の最大70%(上限56万円)が国から支給される。

例:受講料が50万円 → 自己負担は15万円程度 - 専門実践教育訓練給付金

長期的なキャリアアップ講座が対象。年間最大112万円支給。 - 高等職業訓練促進給付金(シングルマザー等対象)

月最大14万円+修了時5万円 → 最大173万円が支給されるケースも。

これらの制度を組み合わせれば、実質的に数万円で半年〜1年の学習が可能になるのです。

4. オンラインスクールでの学習イメージ

オンラインスクールと聞くと「孤独な自習」をイメージする人もいますが、実際は違います。

- 動画講座:自分のペースで視聴

- 課題提出:実践的なアウトプットで定着

- 質問サポート:チャットやZoomでメンターに質問可能

- コミュニティ:同じ目標を持った仲間と交流できる

この仕組みがあるからこそ、40代・50代でも継続して学び切れるのです。

5. 行動する人だけが未来を変えられる

リスキリングは「やらなかった人」と「やった人」で未来が大きく変わります。

- やらなかった人 → 「レガシー人材」として取り残される

- やった人 → 「経験 × ITリテラシー」で希少な存在になれる

特に40代以上は、豊富な経験を持つからこそ、ITリテラシーを加えることで若手には真似できない強みを発揮できます。

👉 まずは無料カウンセリングを受けてみることをおすすめします。

学びたい分野や自分に合った学習スタイルを相談でき、制度を使った費用シミュレーションも可能です。

「やるかやらないか」で迷っている間に時間は過ぎていきます。行動した人から、未来は確実に変わっていきます。

まとめ:リスキリングは「未来の自分」を守る投資

ここまで見てきたように、リスキリングとは単なる「学び直し」ではありません。

- 新しい職業に挑戦するため

- 今の仕事を続けるために適応するため

- 世代間格差に取り残されないため

- キャリアを会社任せにせず主体的に築くため

- データ活用・AI・クラウド・セキュリティといった必須スキルを身につけるため

こうした複数の目的を果たすために、リスキリングは避けて通れない「自分の未来を守る投資」なのです。

特に40代・50代にとっては「まだ早い」ではなく、むしろ給付金のある「いまが最後のチャンス」といえます。

リスキリングを始めるか、取り残されるか

いまの時代は「頑張っていれば報われる」という昭和型のキャリアモデルでは生き残れません。

これからのキャリアは、「行動する人」と「行動しない人」で真っ二つに分かれる」と言っても過言ではないでしょう。

- 行動しなかった人 → 「レガシー人材」とされ、若手に立場を奪われる

- 行動した人 → 「経験 × ITリテラシー」で希少価値の高い人材になる

あなたはどちらの未来を選びたいですか?

無料カウンセリングで未来の一歩を

「でも何から始めればいいのか分からない」

「自分に合った学びが知りたい」

そんな方にこそおすすめなのが、オンラインスクールの無料カウンセリングです。

- 自分のキャリアに合った学びをプロに相談できる

- 国の給付金や助成金をどう使えるかシミュレーションできる

- 無料なのでリスクゼロで一歩を踏み出せる

👉 無料カウンセリングを受けること自体が、すでに「学び直しへの第一歩」になります。

最後に

「いまさら勉強?」と思うのは自然な感情です。

ですが、いま行動しなければ、数年後に必ず「やっておけばよかった」と後悔します。

逆にいま始めれば、4年後には 「リスキリングしておいて本当に良かった」 と胸を張れる自分に出会えるはずです。

未来の自分を守るのは、会社でも環境でもありません。

自分のキャリアは、自分で取り戻す時代です。

付録1:参考にしてください|40代以上のリスキリング成功事例

「40代から学び直しても遅いのでは?」と不安に思う方は多いでしょう。

しかし実際には、リスキリングによって新しいキャリアを切り拓いた人が数多くいます。ここでは、3つの具体的な成功事例をご紹介します。

事例1:40代前半・営業職 → データ分析担当へ

大手メーカーで営業一筋20年。数字に強いわけではなかったものの、顧客との関係構築には自信がありました。

しかしDX推進の波が訪れ、営業部門でも「データを活用した営業戦略」が求められるように。

最初は不安でしたが、オンラインスクールで Excelの高度関数やBIツールの基礎 を学び直しました。

すると、顧客ごとの購入傾向をデータで可視化できるようになり、提案の質が飛躍的に向上。

結果として「営業 × データ分析」という新しい強みを武器に、社内でDX推進リーダーに抜擢されました。

本人曰く「ただの営業マンから、未来を作る存在になれた」とのことです。

事例2:40代後半・学校教員 → ICT教育コーディネーターへ

中学校で長年教鞭をとっていた女性教員。授業の質には自信があったものの、タブレットやデジタル教材が導入されると戸惑いを隠せませんでした。

「これからの教育はICT抜きでは語れない」と考え、思い切って クラウドサービスとAI教材活用 を学習。

生徒の学習データを分析し、個別最適化した指導を提案できるようになりました。

その結果、校内での信頼が高まり、今では「ICT教育コーディネーター」として他の先生方をサポートする立場に。

「40代で学び直したからこそ、教育現場で自分の役割を見つけ直せた」と語っています。

事例3:50代前半・経理職 → クラウド会計スペシャリストへ

地方の中小企業で長年経理を担当していた男性。紙の伝票処理やExcel管理に慣れており、特に不満も感じていませんでした。

しかし社長から「クラウド会計に移行する」と告げられ、大きな不安に。

逃げるのではなく挑戦を選び、オンラインで クラウド会計システムの操作やセキュリティ知識 を習得。

半年後にはシステムを完全に使いこなし、むしろ若手社員の指導役に。

結果、会社からは「経理だけでなくDX推進を支える人材」として評価され、役職も昇進。

「リスキリングをきっかけに、定年後も企業から必要とされるキャリアを築ける」と実感しているそうです。

まとめ:成功の共通点

これらの事例に共通しているのは、

- 「自分には関係ない」と言わず、一歩を踏み出したこと

- 過去のキャリアに新しいスキルを掛け合わせたこと

- 学んだことをすぐに実務で活用したこと

リスキリングは40代以上にとって決して「遅すぎる挑戦」ではありません。

むしろ 経験があるからこそ学びの価値が倍増し、若手にはない武器になる のです。

この間、50代からの学び直しでITエンジニア転職をされた女性が記事になっているのを拝見いたしました。ですので間口は狭いですが、可能性はゼロではないです。