目次

はじめに:なぜ「セキュリティ」がこれほどまでに叫ばれるのか

近年、ニュースやSNSで「情報漏洩」「サイバー攻撃」「ランサムウェア」といった言葉を目にしない日はありません。

企業だけでなく、個人であってもオンラインサービスやスマートフォンを通じて膨大なデータを扱うようになった今、セキュリティは「専門家だけの問題」ではなくなりました。

セキュリティを考える際に重要なのは「一体何を守るのか」という視点です。

守る対象が定まらないままセキュリティ対策を行うことは、無駄な投資につながり、かえってリスクを増大させることにもなりかねません。

本記事では、セキュリティの必要性を多角的に解説し、企業や個人がどのようにして「守るべきものを明確化」し、「適切なセキュリティ対策」を実践すべきかを徹底的に掘り下げていきます。

セキュリティの基本原則:CIAトライアド

セキュリティを語るうえで欠かせないのが「機密性・完全性・可用性」の3要素です。

- 機密性(Confidentiality):情報が許可された人以外には開示されないこと。

- 完全性(Integrity):情報が正しく維持され、不正に改ざんされていないこと。

- 可用性(Availability):必要なときに情報やシステムにアクセスできること。

この3つが揃って初めて「セキュリティが確保されている」と言えます。

| 要素 | 説明 | 実例 | 対策例 |

|---|---|---|---|

| 機密性(Confidentiality) | 情報が許可された人 以外に漏れない状態 | 顧客のクレジットカード 番号が外部に漏れない | アクセス制御、 暗号化 |

| 完全性(Integrity) | 情報が改ざんされて いない状態 | ECサイトの商品価格が 不正に書き換えられない | デジタル署名、 改ざん検知 |

| 可用性(Availability) | 必要なときに 利用できる状態 | サーバーダウンで 業務が止まらない | 冗長化、バックアップ |

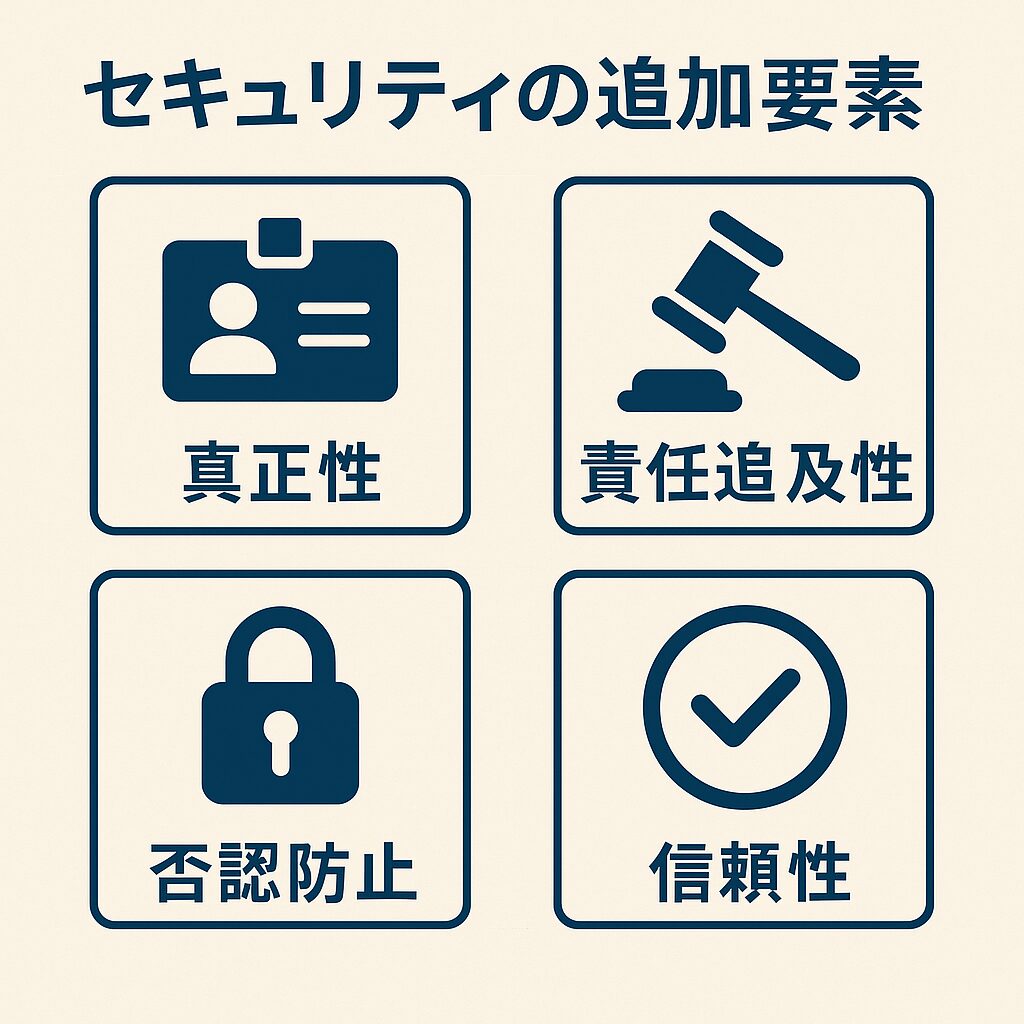

セキュリティの追加要素:より広がる守るべき領域

近年ではCIAトライアドに加え、責任追跡性・真正性・信頼性といった要素も重視されています。

特にクラウドサービスやリモートワークが普及した現在では、「誰が・いつ・どのように情報へアクセスしたのか」を追跡可能にすることが欠かせません。

情報漏洩・改ざん・サービス妨害:代表的な脅威

セキュリティのリスクは大きく以下の3種類に分類できます。

これらはどの業界や規模の企業でも発生し得るものであり、現実化した場合の被害は計り知れません。

1. 情報漏洩(Information Leakage)

顧客データや社内資料、取引先との契約情報などが外部に流出してしまうケースです。

漏洩は単なる技術的な問題ではなく、顧客の信頼を失う最大の要因となります。

たとえば、数百万件の個人情報が流出した場合、その復旧や補償費用に数十億円規模のコストが発生することも珍しくありません。

また、一度失った顧客の信用を取り戻すのは極めて困難で、企業ブランドそのものに深刻なダメージを与えます。

2. 改ざん(Tampering)

第三者によって情報が不正に書き換えられる行為です。

ECサイトの商品価格を意図的に書き換えられたり、企業の公式ページに虚偽情報が掲載されたりすれば、売上の損失や社会的混乱を招きます。

特に近年は「サプライチェーン攻撃」によって、ソフトウェアの更新ファイル自体が改ざんされ、利用者の端末にマルウェアが仕込まれる事例も増加しています。

このような攻撃は、ユーザーから見て正規の情報に見えるため被害が拡大しやすいのが特徴です。

3. サービス妨害(Service Disruption / DoS攻撃)

代表的な例が DDoS攻撃(分散型サービス妨害攻撃) です。

一昔前は、DoS攻撃のF5アタック(連打攻撃)が有名でしたね。

攻撃者は大量のリクエストを一斉に送りつけることでサーバーを過負荷状態にし、サービスを利用できなくさせます。

一見すると「情報が盗まれるわけではない」ため軽視されがちですが、実際には数時間の停止だけで 数億円規模の売上損失 をもたらすケースもあります。

特にECサイトや金融機関、オンラインゲームなど「24時間稼働」が前提のサービスでは、数分のダウンタイムすら重大な打撃になります。

これらの脅威がもたらすインパクト

こうしたリスクが現実化すると、企業は次のような深刻な影響を受けます。

- 顧客の信頼を喪失:「この会社に任せて大丈夫か?」という不信感が広がる

- 法的制裁:個人情報保護法やGDPR違反による罰金・行政指導

- 経済的損失:システム復旧費用、補償費用、売上減少

- 社会的批判:メディア報道・SNS拡散によるブランドイメージの失墜

👉 このように、情報漏洩・改ざん・サービス妨害は単なるITトラブルではなく、企業の存続に関わる経営リスクであることを理解する必要があります。

| 脅威 | 説明 | ビジネスへの影響 | 実例 |

|---|---|---|---|

| 情報漏洩 | 機密情報が 外部に流出する | 顧客信頼の喪失、 訴訟リスク | SNSに顧客リスト流出 |

| 改ざん | データが第三者に 書き換えられる | 売上の虚偽表示、 誤情報拡散 | サイト改ざんで 偽ページに誘導 |

| サービス妨害(DoS/DDoS) | システムが外部攻撃で 利用不可に | サービス停止による 売上損失 | ECサイトが攻撃で 数時間停止 |

実際に起きたセキュリティ事件の事例

| 年 | 事例 | 脅威の種類 | 被害内容 | 影響 |

|---|---|---|---|---|

| 2014年 | ベネッセ個人情報流出事件 | 情報漏洩 | 約3,500万件の顧客情報が外部に持ち出される | 社会的信頼の失墜、 補償費用約260億円 |

| 2017年 | WannaCryランサムウェア攻撃 | サービス妨害 改ざん | 世界150か国で数十万台のPCが感染、病院や企業が業務停止 | 英国NHS(国民保健サービス)が機能停止、診療キャンセル多発 |

| 2019年 | 7pay不正アクセス事件 | 情報漏洩 改ざん | 7payのアカウント乗っ取りにより不正利用が多発 | サービスが数か月で廃止、ブランドイメージに深刻なダメージ |

| 2020年 | 米国SolarWinds社サプライチェーン攻撃 | 改ざん | 正規ソフトの更新にマルウェアを仕込み、利用企業に拡散 | 米政府機関を含む多数の組織が影響を受ける |

| 2021年 | コロニアル・パイプライン事件(米国) | サービス妨害 | 石油パイプライン運営会社がランサムウェア攻撃で操業停止 | 米国内で燃料供給が混乱、 社会全体に影響 |

| 2022年 | LINEヤフー個人情報流出懸念(海外からのアクセス問題) | 情報漏洩 | 海外委託先が利用者データへアクセス可能な状態 | 国から行政指導、 利用者の不安増大 |

| 2023年 | 日本国内の病院ランサムウェア攻撃 | サービス妨害 | 電子カルテが使用不能となり外来停止、診療影響 | 医療現場の混乱、 患者対応の遅れ |

表のポイント

- 情報漏洩 → 個人情報の流出は「補償費用」「信頼喪失」に直結

- 改ざん → サプライチェーン攻撃のように「正規に見える情報」に仕込まれると被害拡大

- サービス妨害 → 業務停止は「売上損失」だけでなく「社会インフラの混乱」に直結

業界別脅威のポイント

- 金融業界は「お金」に直結するため最も攻撃対象になりやすい。

- 医療業界はシステム停止=命に関わるため、被害が社会問題化しやすい。

- 小売業界はカード情報を狙う攻撃が多く、信用失墜に直結。

- 教育業界はオンライン化が進む中で攻撃対象が急増。

- 製造業界はサイバー攻撃で産業スパイに狙われやすく、国家間問題に発展することもある。

- 公共機関は「社会インフラそのもの」が標的となり、国家安全保障レベルの問題に発展。

セキュリティを確保するためのプロセス

セキュリティ対策は「導入して終わり」ではなく、継続的に繰り返し改善していくサイクルが求められます。

単発の導入やチェックだけでは、日々進化する脅威に対応できません。

以下の流れを意識し、定期的に見直すことが不可欠です。

- 守るべきものを確定する

- まずは資産の洗い出しから始めます。顧客情報、決済システム、社内の設計図、営業資料など、組織にとって「失ってはならないもの」は何かを具体的に特定します。

- ここで重要なのは「全てを一度に守ろうとしない」ことです。重要度と優先順位を決め、限られたリソースを効率的に投入できるよう整理する必要があります。

- 想定されるリスクを洗い出す

- 情報漏洩、改ざん、サービス妨害、内部不正、自然災害によるシステム停止など、あらゆるリスクをシナリオ化します。

- さらに「発生確率」と「影響度」で分類することで、リスクを可視化し、優先的に対応すべき項目が見えるようになります。

- リスクに対して適切な対処策を講じる

- 技術的対策(ファイアウォール、暗号化、多要素認証など)

- 組織的対策(セキュリティポリシー策定、研修、監査)

- 物理的対策(入退室管理、監視カメラ)

- 人的対策(従業員教育、内部通報制度)

→ これらをバランスよく組み合わせ、リスクごとに最適な対策を選びます。

- 実施後も継続的に監視・改善する

- セキュリティは一度の導入で安全が保証されるものではありません。攻撃手口は常に進化し、昨日まで有効だった対策が今日には無力になることもあります。

- 定期的な監査やログの確認、従業員への再教育を繰り返すことで「運用段階での改善」が可能になります。

本質は「継続的改善サイクル」

セキュリティは一度構築して安心するものではなく、常にアップデートされ続けるものです。

たとえるなら「健康管理」と同じで、定期検診(リスク洗い出し)、予防(対策)、治療(改善)を繰り返すことで、安全性を維持できます。

| ステップ | 内容 | ポイント | 失敗例 |

|---|---|---|---|

| ①守るべきものを特定 | 何を守るかを決める | 資産棚卸しが重要 | 「なんとなく全部守る」でコスト増 |

| ②リスクを洗い出す | 想定される脅威を列挙 | シナリオを複数想定 | 内部不正を見落とす |

| ③リスク対処 | 技術的・組織的対策を導入 | 優先度順で実施 | コストだけで判断 |

| ④継続的改善 | モニタリング・再評価 | PDCAサイクル必須 | 「導入したから安心」で放置 |

セキュリティを確保すべき対象と理由

では具体的に「何を守るべき」なのでしょうか。代表的な例を挙げます。

- 法律で定められている情報(個人情報保護法など)

個人情報保護法やGDPRなどの法規制によって、企業は顧客や従業員の個人情報を適切に管理する義務があります。違反すれば行政処分や多額の罰金が科されるだけでなく、社会的信用を一瞬で失う可能性があります。 - 契約で守秘義務が課されている情報(顧客データ、取引先情報)

取引先や顧客との契約には、多くの場合「守秘義務」が含まれています。契約違反による損害賠償や取引停止といった直接的な経済的リスクが生じるだけでなく、「あの会社は情報を守れない」という評価が業界全体に広がり、長期的なビジネス関係の喪失につながります。 - 経済的損失を生み得る情報(決済システム、知的財産)

クレジットカード決済やオンラインバンキングなどの金融情報は、不正利用されると巨額の損害が発生します。また、設計図や製造ノウハウといった知的財産は、一度流出すると競合他社に模倣され、市場での優位性を失うリスクがあります。

重要性の本質

セキュリティの本質は「すべてを守ること」ではなく、本当に価値のある資産を特定して優先的に守ることにあります。

守る対象を誤れば、膨大なコストをかけても「肝心な部分」を失い、組織に致命的なダメージを与える可能性が高まります。

👉 だからこそ、まずは 「自社にとって最も重要な資産は何か?」を特定することが出発点 となるのです。

| 対象 | 確保すべき理由 | 代表例 | リスク |

|---|---|---|---|

| 法律で定められた情報 | 個人情報保護法などに基づく | 顧客名簿 | 行政処分、罰金 |

| 契約で守秘義務がある情報 | 契約違反になる | 取引先データ | 損害賠償 |

| 経済的損失を防ぐ情報 | 利用停止・漏洩で売上減 | 決済システム | システム停止で数億円損失 |

| 知的財産 | 競合に流出すれば致命的 | 設計図、アルゴリズム | 市場シェア喪失 |

個人情報のセキュリティ

個人情報とは

個人情報とは、特定の個人を識別できる情報を指します。

氏名や住所、電話番号のような直接的なものだけでなく、組み合わせによって個人が特定できてしまう情報も含まれます。

たとえば:

- 郵便番号 + 生年月日 + 性別

この3つだけでも、条件によっては特定の人物にたどり着けるケースがあります。つまり「一見匿名のように見える情報」も、他のデータと突き合わせることで個人識別につながるため、適切な管理が欠かせません。

要配慮個人情報

「人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴」などの情報は、特に不利益や差別につながる可能性が高いため、通常の個人情報よりも厳格な取り扱いが求められます。

- 病歴 → 就職や保険契約での不利益

- 犯罪歴 → 社会的偏見による差別

- 宗教・信条 → 個人の思想信条に基づく不当な扱い

このように要配慮個人情報は、漏洩した場合に本人への影響が深刻になりやすいため、本人の明確な同意がない限り第三者提供が認められないという制約があります。

個人情報でない情報

一方で、個人を識別できないように加工された情報は「個人情報」に該当しません。

代表的なのが:

- 匿名加工情報

- 統計データ

ただし、ここで注意すべきは「名前や年齢を隠すだけでは不十分」という点です。

部分的に匿名化しても、別のデータと組み合わせれば再識別できてしまう可能性があります。

したがって、本当の意味で個人情報ではない状態にするためには、再識別できない形に処理する(匿名加工・統計処理)ことが重要です。

| 種類 | 内容 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|---|

| 個人情報 | 個人を特定できる情報 | 単独・組み合わせで特定可能 | 氏名、住所、電話番号 |

| 要配慮個人情報 | 不利益につながる可能性がある情報 | 慎重な取扱い必須 | 人種、病歴、信条 |

| 匿名加工情報 | 個人を識別できないよう加工された情報 | 統計利用可 | 年齢層別の消費動向 |

| 特定個人情報 | マイナンバーを含む情報 | 刑事罰対象の厳格管理 | マイナンバー+氏名 |

特定個人情報(マイナンバー)

特定個人情報は、通常の個人情報よりもさらに厳格な管理が求められます。

- 用途は限定的:「税金」「社会保障」「災害対策」のみ

- 取扱者も限定:国・自治体・事業主など

- 提供時は本人確認必須:マイナンバーカードなどで確認

- 不適切な利用は刑事罰の対象:「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」

マイナンバー制度が始まって以降、多くの企業が従業員情報を取り扱うようになり、管理責任が重くのしかかっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用用途 | 税金、社会保障、災害対策の3つに限定 |

| 取扱者 | 国・地方自治体・事業主 |

| 提供時 | マイナンバーカード等で本人確認必須 |

| 禁止事項 | 第三者提供不可、不適切利用は刑事罰 |

| 罰則 | 6か月以下の懲役 or 50万円以下の罰金 |

ビジネスや生活におけるセキュリティの実例

- ECサイト:クレジットカード情報の漏洩は直接的な金銭被害につながる

- 病院:カルテの漏洩は患者の信頼を失墜させる

- 学校:生徒の個人情報漏洩は社会問題に発展する可能性がある

- 企業:知的財産や新規事業計画が流出すれば、競合に先を越されるリスク

業界別に見るセキュリティ脅威ランキング

| 業界 | 1位の脅威 | 2位の脅威 | 3位の脅威 | 特徴・解説 |

|---|---|---|---|---|

| 金融(銀行・証券・決済) | 情報漏洩(顧客口座・カード情報) | サービス妨害(オンラインバンキング停止) | 改ざん(取引データ不正操作) | 金融機関は「狙われやすさNo.1」。不正送金やフィッシング詐欺が常態化している。 |

| 医療(病院・クリニック) | サービス妨害(電子カルテ停止) | 情報漏洩(患者情報流出) | ランサムウェア | 医療現場はシステム停止=診療停止につながり、患者の生命に直結するリスクがある。 |

| 小売・ECサイト | 情報漏洩(クレジットカード情報流出) | 改ざん(偽ページや価格改変) | サービス妨害(サイト停止) | 年間を通じてカード情報流出事件が多発。売上への直結性が高い。 |

| 教育(大学・学校) | 情報漏洩(学生・教員の個人情報) | サービス妨害(オンライン授業システム停止) | 改ざん(成績データ改ざん) | 学生情報や研究データが狙われやすい。DX化で攻撃対象が増加している。 |

| 製造(メーカー) | 改ざん(設計図・製造データの盗難) | 情報漏洩(知的財産の流出) | サービス妨害(工場システム停止) | 知的財産・技術情報を狙う産業スパイや国家的サイバー攻撃のターゲットになりやすい。 |

| 公共(自治体・インフラ) | サービス妨害(行政システムやインフラ停止) | 情報漏洩(住民基本情報・マイナンバー) | ランサムウェア | 電力・水道・交通などが止まれば社会全体に影響。行政システムの脆弱性も課題。 |

セキュリティを怠った場合のリスク

- 法的リスク:個人情報保護法やGDPR違反による罰則

- 経済的リスク:システム停止による売上損失、賠償金

- 社会的リスク:ブランドイメージの失墜、取引停止

- 人的リスク:従業員・顧客からの信頼喪失

| リスク | 内容 | 企業へのダメージ | 実例 |

|---|---|---|---|

| 法的リスク | 個人情報保護法違反 | 行政処分、罰金 | 有名企業で数億円の罰金 |

| 経済的リスク | システム障害や漏洩 | 売上減、損害賠償 | ECサイト停止で億単位損失 |

| 社会的リスク | 信用失墜、ブランド低下 | 顧客離脱、取引停止 | 顧客がSNSで不信感拡散 |

| 人的リスク | 従業員・顧客からの信頼喪失 | 離職率増加、訴訟 | 内部告発によるイメージ低下 |

まとめ:セキュリティは「コスト」ではなく「投資」

セキュリティ対策を「コスト」と考える企業は少なくありません。

しかし、実際にはリスクを回避し、信頼を維持し、長期的な利益を確保するための投資です。

「守るべきものを特定する → リスクを把握する → 継続的に改善する」

この流れを徹底できる組織こそが、これからの不確実な時代を生き抜くことができるのです。

| 分野 | 代表的な対策 | 詳細 |

|---|---|---|

| 技術的対策 | ファイアウォール、暗号化、アクセス制御 | 不正侵入や盗聴を防ぐ |

| 組織的対策 | 情報セキュリティポリシー策定 | 社員教育やガイドライン |

| 物理的対策 | 入退室管理、監視カメラ | サーバー室への不正侵入防止 |

| 人的対策 | セキュリティ研修、内部通報制度 | ヒューマンエラー防止 |

| 観点 | コストに見える側面 | 投資としての価値 |

|---|---|---|

| 導入費用 | システム導入・教育コスト | 長期的に被害を回避 |

| 運用工数 | 定期的な監視・改善 | 顧客信頼維持による収益増 |

| 社内負担 | 社員研修・運用ルール | ヒューマンエラー削減 |

付録:個人・中小企業向けセキュリティ対策チェックリスト

| 分野 | チェック項目 | 重要度 | 解説 |

|---|---|---|---|

| パスワード管理 | 強力なパスワードを設定(英数字+記号+12文字以上) | ★★★ | 生年月日や「password123」はNG。推測されにくい組み合わせが必須。 |

| パスワードを使い回さない | ★★★ | 1つの漏洩で他サービスも芋づる式に乗っ取られるリスクあり。 | |

| パスワード管理ツールを利用 | ★★☆ | 1Password、LastPassなどで安全に一元管理。 | |

| 認証強化 | 二要素認証(2FA/MFA)を必ず有効化 | ★★★ | SNS・メール・銀行サービスでは必須。SMS認証や認証アプリを活用。 |

| ソフトウェア更新 | OS・アプリ・セキュリティソフトを常に最新にする | ★★★ | 脆弱性は放置するとすぐに攻撃対象に。自動更新をONに。 |

| データ保護 | 定期的にバックアップを取る | ★★★ | ランサムウェア攻撃対策として外部ストレージやクラウドを活用。 |

| 機密データは暗号化する | ★★☆ | USBや外付けHDDに保存する際は必ず暗号化を実施。 | |

| ネットワーク管理 | 公共Wi-Fi利用時はVPNを利用 | ★★★ | フリーWi-Fiは盗聴リスクが高い。VPNで通信を暗号化。 |

| 不審なメール・リンクを開かない | ★★★ | フィッシング詐欺の9割はメール経由。クリック前に送信元を確認。 | |

| 物理的対策 | PC・スマホの画面ロックを徹底 | ★★☆ | 紛失・盗難時のリスクを軽減。顔認証や指紋認証を推奨。 |

| オフィスや店舗の入退室管理 | ★★☆ | サーバーや帳簿類への不正アクセスを防ぐ。 |

このチェックリストの活用方法

- まずは 「★★★」の必須対策 を確実に実行することから始める

- 次に「★★☆」の中級対策を取り入れ、徐々にセキュリティレベルを上げる

- 定期的に見直しを行い、習慣化することが最大の防御策です。

.jpg)