目次

サーバーとは?

「サービスを提供するコンピュータ」

現代では、サーバーなしで構築されているシステムはないといっても過言ではないほど、システムの中核を担っている存在です。

サーバーとは、文字通り「サービスを提供する」ための専用コンピュータです。

人が直接操作して使うパソコンとは異なり、ほかのコンピュータ(クライアント)から送られてくる要求を受け取り、それに応じた処理を行い、結果を返すのが役割です。

例えばWebページを表示したいとき、ユーザーがブラウザからリクエストを送ると、サーバーはそのリクエストを処理してHTMLや画像データを返してくれます。

データを受け取り、処理して結果を返す

サーバーの仕事は「受け取る → 処理する → 返す」の流れに集約されます。

- 受け取る:ユーザーや他のシステムからリクエストを受信

- 処理する:必要な計算や検索を実行

- 返す:結果をデータとして相手に送信

この仕組みはネットショッピング、SNS、メール送受信、動画視聴など、あらゆるサービスの裏で常に動いています。

身近なサーバーの例

- Webサーバー:Webページをユーザーに配信する。例:Apache, nginx

- メールサーバー:メールの送受信を担当。例:SMTPサーバー、POPサーバー

- ファイルサーバー:データやファイルを保管・共有する。例:NASやクラウドストレージ

- DNSサーバー:人が覚えやすいドメイン名

これらは日常生活に密接していて、私たちは意識せずとも常にサーバーの恩恵を受けています。

AWSにおける代表的サービス:Amazon EC2

クラウドサービスを提供するAWS(Amazon Web Services)では、サーバー機能を提供するサービスが Amazon EC2(Elastic Compute Cloud) です。

EC2を利用すれば、物理的にサーバーを購入して設置する必要がなく、インターネット経由で「サーバーを借りる」感覚で使えます。

サーバー機能を持つコンピュータでは、普段使っているパソコンと同じようにOSが動いており、その上でソフトウェアが動いています。

特徴は以下の通り

- 柔軟性:CPUやメモリ、ストレージのスペックを自由に選べる

- スピード:数分で新しいサーバーを立ち上げ可能

- 拡張性:利用状況に応じて台数を増減(スケールイン・アウト)できる

OSをインストールし、その上に必要なソフトウェアを入れることで、WebサーバーやDBサーバーなど多様な用途に対応可能です。

代表的なサーバーと特徴

| サーバー種類 | 主なソフト/サービス | 特徴・AWSでの対応 |

|---|---|---|

| Webサーバー | Apache, nginx / EC2, S3, Lightsail, ECS, EKS | Webページを配信 |

| メールサーバー | SMTP, POPサーバー | メール送受信を担当 |

| DBサーバー | MySQL, PostgreSQL | データを保存・管理 |

| ファイルサーバー | AWS S3 | ファイルを格納・共有 |

| DNSサーバー | Route53 | ドメイン名をIPに変換 |

| DHCPサーバー | – | IPアドレスを自動割り当て |

| 認証サーバー | – | ユーザー認証を行う |

| プロキシサーバー | – | クライアントとサーバーの中継役 |

サーバー用のOS(Operating System)

サーバーを動かすためには OS(オペレーティングシステム) が欠かせません。

OSは、ハードウェア(CPUやメモリ、ストレージなど)とアプリケーションソフトウェアの間を取り持つ「仲介役」のような存在です。

ユーザーやアプリケーションが「ファイルを保存したい」「データベースを操作したい」といった要求を出したときに、OSがハードウェアに命令を伝えて処理を実行します。

パソコンでもWindowsやmacOSを使うように、サーバーにも専用のOSがあります。

特徴は以下の通りです

- 安定稼働:24時間365日動き続ける前提なので、安定性・信頼性が重要。

- セキュリティ性:外部からの攻撃に備えるため、堅牢なセキュリティ機能を備えている。

- 用途ごとの選択肢:GUI操作に慣れた人向けのWindows系、軽量で安定したLinux系、セキュリティや独自性を重視するBSD系など、用途や技術レベルに応じて選べる。

AWSでは、インスタンスを立ち上げる際に利用するOSを選択できるため、プロジェクトやスキルに合わせて最適な環境を構築できます。

| 系統 | 代表的なOS | 特徴 |

|---|---|---|

| Windows系 | Windows Server | GUI操作に慣れている人向け、企業利用が多い |

| Linux系 | AlmaLinux, Rocky Linux, Red Hat, CentOS Stream, Debian, Ubuntu, SUSE | 軽量で安定性が高く、OSSとして広く利用される |

| BSD系 | macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD | 高い安定性とセキュリティ性に強み |

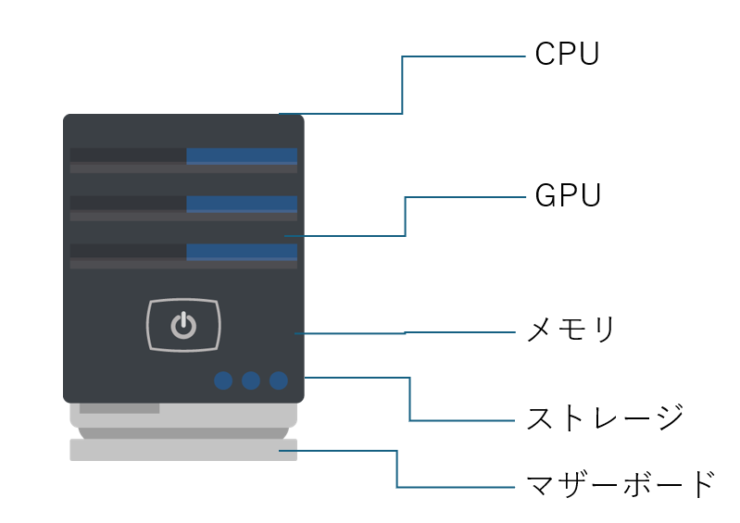

サーバーの基本構成と役割

サーバーもパソコンと同じように、いくつかの主要な部品から成り立っています。

ただし 24時間365日稼働する前提 なので、部品の耐久性や安定性が特に重視されています。

| 構成要素 | 説明 | サーバー向けの特徴 |

|---|---|---|

| CPU(中央処理装置) | 人間でいう「頭脳」。計算や処理を担当。 | マルチコア・高性能で同時に多くのリクエストを処理可能。耐久性や発熱対策も強化されている。 |

| メモリ(RAM) | 一時的にデータを記憶して高速処理を助ける。机の広さに例えられる。 | 大容量を搭載し、複数のサービスを安定して同時稼働できる。ECCメモリを使い、エラー検出・修正が可能。 |

| ストレージ(HDD / SSD) | データを保存する場所。HDDは大容量、SSDは高速。 | サーバーでは信頼性重視。RAID構成で冗長化し、障害が起きてもデータを失わない仕組みを備える。 |

| マザーボード | 各パーツをつなぐ基盤。データや電気の通り道。 | サーバー用は拡張性が高く、複数CPUや大容量メモリを搭載可能。耐久性と安定性も強化。 |

| OS(オペレーティングシステム) | ハードとソフトの仲介役。サーバーの動作を管理する。 | サーバー用OSは軽量化・安定性・セキュリティが最優先。Linux系が多く利用される。 |

💡 まとめポイント

人が操作するよりも、システム同士のやり取りに最適化されている

普通のパソコンと「部品の種類」は同じ

サーバーは「壊れにくさ」「安定性」「冗長化」が優先される

| 種類 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| クライアントPC | 人が利用する端末 | 操作性重視 |

| サーバー | 他のPCからの要求に応える | 耐久性・安定性重視 |

AWSでは、CPU/GPU、メモリ、ストレージ、OSを自由に選べるため、プロジェクトに応じて最適な構成が可能。

クラウドとオンプレミスの違い

サーバーを使う方法には大きく分けて クラウド と オンプレミス の2種類があります。

どちらも「サービスを提供する仕組み」を支えるものですが、導入・運用の考え方が大きく異なります。

クラウドとは

クラウドは、インターネット経由でサーバーやストレージなどのインフラを利用できる仕組みです。

代表的なサービスには AWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform などがあります。

- 特徴

- インターネット環境さえあれば、世界中のどこからでも利用可能

- 必要なときに必要な分だけサーバーを借りられる(従量課金制)

- スペック変更や台数の増減が数分で完了(スケールイン・アウト、スケールアップ・ダウン)

- ハードウェアの保守や電源管理はクラウドベンダー側が行うため、利用者はアプリ開発や運用に集中できる

💡 身近なクラウドサービスの例

Gmail、Dropbox、Microsoft 365(これらも裏ではクラウドサーバーが動いている)

オンプレミスとは

オンプレミスは、自社内やデータセンターにサーバーを設置して運用する方法です。昔はこれが主流でした。

- 特徴

- サーバーの設計から運用までを自社で自由にコントロールできる

- セキュリティは自社ネットワーク内で閉じられるため、物理的にも論理的にも強固な環境を構築可能

- ただし、導入時にサーバー機器を購入する必要があり、初期コストが高額

- 障害対応やスペック変更には、専門スキルを持つエンジニアと時間が必要(数週間〜数か月)

💡 例えば、金融機関や官公庁など「高いセキュリティや完全なカスタマイズ性」が求められる分野ではオンプレミスが今でも根強く利用されています。

比較表

| 項目 | クラウド | オンプレミス |

|---|---|---|

| 導入スピード | 数分〜数時間で利用可能 | 数週間〜数か月かかる |

| コスト | 初期費用は低い、従量課金制 | 初期投資が大きい、維持費も必要 |

| 運用管理 | ベンダーが保守、利用者はソフト運用に集中 | 自社で保守・障害対応が必要 |

| 柔軟性 | スペック変更や台数増減が容易 | ハードを買い替えないと変更が難しい |

| セキュリティ | ベンダー基準に依存、一部制限あり | 自社基準で完全に設計可能 |

| 向いているケース | スタートアップ、中小企業、急成長するサービス | 金融機関、官公庁、大規模基幹システム |

| 項目 | クラウド | オンプレミス |

|---|---|---|

| 概要 | インターネット経由で利用できる環境(AWS, Azure, GCPなど) | 自社でサーバーを設置・管理 |

| メリット | – どこでもアクセス可能 – スケールアップ/ダウンが容易 – 初期コストが低い | – 自由な設計・運用が可能 – 自社内ネットワークで高いセキュリティ |

| デメリット | – ベンダー依存 – インターネット環境に依存 | – 専門人材が必要 – 構成変更に時間とコストがかかる |

パブリッククラウドとプライベートクラウド

- パブリッククラウド:AWSやAzureのように、外部ベンダーが提供するクラウドサービス。誰でも契約して利用できる。

- プライベートクラウド:自社専用にクラウド環境を構築するもの。クラウドの柔軟性とオンプレミスの自由度を兼ね備えるが、構築コストは高め。

まとめ

オンプレミス:自由度とセキュリティを重視。コストと手間はかかるが完全なコントロールが可能。

クラウド:スピードと柔軟性を重視。必要なときに必要な分だけ利用できる。

さらにクラウドは以下に分類される:

- パブリッククラウド:AWSのように外部ベンダーが提供するクラウド

- プライベートクラウド:自社が独自に構築・運用するクラウド

ざっくりとした説明になりましたが、基本はこんな感じです。

今後もAWSの細かな仕様や、サービスの説明などをアップしていくので楽しみにしておいてください。(需要がなくても続けますが(笑))

AWSをしっかり学びたいならRaiseTechのAWSフルコース。転職にも強い!

補足:代表的なクラウドベンダーと特徴

| サービス | 提供企業 | 強み・特徴 | 主な用途例 |

|---|---|---|---|

| AWS(Amazon Web Services) | Amazon | 世界最大のシェアを持つクラウド。サービス数が圧倒的に豊富で、スタートアップから大企業まで幅広く利用。グローバルに展開し、信頼性も高い。 | Webサービス運用、ECサイト、機械学習、IoT基盤 |

| Microsoft Azure | Microsoft | Windows ServerやOffice 365との親和性が高く、既存のMicrosoft製品と連携しやすい。企業の基幹システム移行に強い。 | 企業の業務システム、ERP導入、Windows環境のクラウド化 |

| Google Cloud Platform(GCP) | 機械学習やデータ解析に強く、BigQueryなど分析系サービスが人気。YouTubeやGmailなどGoogle自社サービスを支える技術を利用可能。 | データ分析、AI開発、動画配信基盤 |

3つのクラウドに共通するメリット

- スケーラビリティ:必要に応じてサーバーを増減可能(スケールイン・アウト)

- 柔軟性:CPU・メモリ・ストレージなどを自由に選択可能

- 高可用性:世界中のデータセンターで冗長化されており、障害時も自動で復旧

- 従量課金制:使った分だけ支払うため、初期投資を抑えられる

クラウドとレンタルサーバーの違い

- レンタルサーバー/VPS:サーバーそのものを貸し出す

- クラウドコンピューティング:サーバーだけでなく、ネットワークやストレージ、仮想化環境など「インフラ全体」を貸し出す

つまり、クラウドは「サーバー1台」ではなく「IT基盤そのもの」をまるごと借りられる点が大きな違いです。

クラウド別のざっくりとしたまとめ

- AWS:サービス数とシェアで圧倒的。万能型。

- Azure:Microsoft製品との連携に強い。企業システム向け。

- GCP:AIやデータ分析に特化。技術志向の開発に強い。