目次

はじめに

プログラミングに興味はあるけれど、「Pythonってどう書き始めればいいんだろう?」と感じる人は多いと思います。

変数の説明はすでに別の記事で触れているので、今回はその次のステップとして「コメントの書き方」や「文字列のシングルクォーテーション」、「インデントやブロック」、「条件分岐」といった基本を見ていきます。

難しい専門用語をできるだけ避けて、実際に書きながら理解できるように解説していきますので、安心してください。

ちょっとしたルールや書き方を知るだけで、Pythonコードがぐっと読みやすく、動かしやすくなります。

このシリーズを進めていくことで、日常的にPythonを使いこなせるだけでなく、最終的には「Python 3 エンジニア認定基礎試験」の合格も視野に入れられるようになります。

一歩ずつ、無理なく学んでいきましょう。

コメントとクォーテーションの使い方

コメント(アウト)について

Pythonの場合はコメントにしたいところの前に「#」を挿入します。

すると#の後ろのコメントはすべて出力されません。

(メモ書きしておくことで、後から見てもそのコードが何を表すのかがわかりやすいです。多用しましょう。)

他の人が見て分かりやすいようにメモ書きを残すイメージでOKです。

おためしでプログラミングを実行する時、今は使わないコードをコメントアウトしておくと一々消さなくても良いので便利です。

シングルクォーテーションとダブルクォーテーションの使い方

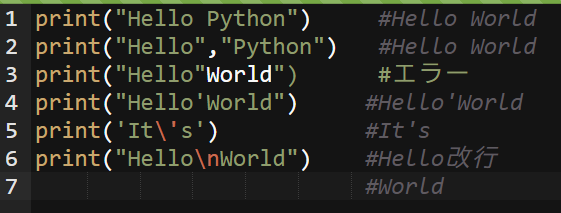

上の画像ではガッツリ「”(ダブルクォーテーション)」を使っていますが(笑)、文字列はシングルクォーテーションで囲むのが基本です。(上記の通りダブルクォーテーションで囲んでも良いです。)

1のようにスペースを空けて入力しても、2のように文字列と文字列の間に「,(カンマ)」を入れても出力先ではスペースが入ります。

3はエラーになります。何故かと言うと文字列を囲えていないからです。

”きちんと一文を”+”囲みましょう。” → きちんと一文を囲みましょう。となります。

後日説明しますが、文字列同士の連結は「+」を使います。

print("Python" + "入門") # Python入門

print("Python" + " " + "入門") # Python 入門4のように、「’(シングルクォーテーション)」を表示したい場合は、「”(ダブルクォーテーション)」で囲ってあげると表示できます。

要するに外を囲う記号と、中の記号が別なら問題ないという事です。

5のようにも書けます。この場合は「/(バックスラッシュ)」を入れることにより、後ろに来る文字に特別な意味を持たせます。(今はこの解釈で十分です。)

ちなみに「/」ですが、開発環境によって「¥」と表示される場合もありますが、意味は同じです。

まあ、よほどのことがない限り「”」で囲って中身にIt’sを入力する方が楽です。

6ですが、「/n」は改行を意味します。改行という字が出力されるわけではないので注意。

(図ではわかりやすいように「改行」と文字を入れているだけです。また最後のWorldの前にも「#」は自動では付かないです。)

インデントとブロックについて

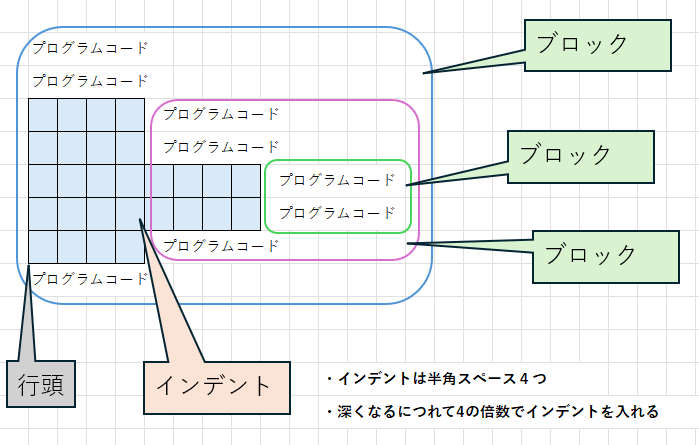

試験を視野にいれた説明と題しているので、インデントは半角スペース4つで固定しましょう。

(実際はインデントが入ってさえいれば何個でもプログラムは動きます。統一されてないといけませんが。)

ちなみに1行の長さは79文字までと覚えておいてください。

たいていのプログラミング言語では、コードを読みやすくするためにインデントを使用します。

人間が読みやすいように入れるのであって、なくてもプログラムには影響しません。

ですがPythonではインデント(字下げ)によって処理のまとまりを表現します。

この「まとまり」を ブロック と呼びます。(他のプログラミング言語でいうところの{ }と同じ意味です。)

たとえば、if 文の条件が「真」のときに実行したい処理が複数ある場合、同じインデントの位置にそろえて書くことで「ここまでがひとつのブロックです」とPythonに伝えることができます。

age = 18

if age < 20:

print("未成年です。")

print("お酒は飲めません。") # ← 同じインデントなので、ここまでが if のブロック

もしインデントがずれてしまうと、Pythonは「ブロックが揃っていない」と判断してエラーになります。

つまり、インデントはただの見た目のルールではなく、Pythonが正しく動くための必須ルールなんです。

ブロックを理解すると、条件分岐や繰り返し処理を正しく書けるようになり、プログラム全体の見通しも良くなります。

条件分岐

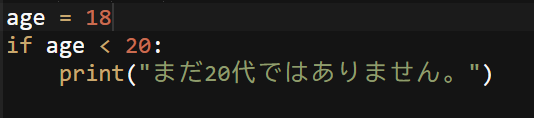

if文

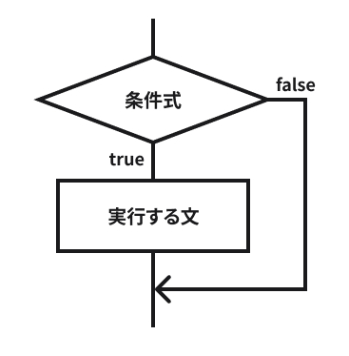

Pythonの if文 は、プログラムに「条件を判断させる仕組み」です。

ある条件が「真(True)」なら、そのときだけ指定した処理を実行します。

簡単に言うと「もし〇〇なら、〇〇をする。」です。

生活の例でたとえると

「もし雨が降っていたら傘を持っていく」

という行動は、まさに if文の考え方です。

補足説明(条件式で使う演算子まとめ)

| 演算子 | 結果 |

|---|---|

x < y | xがyより小さければTrue |

x <= y | xがyより小さいか等しければTrue |

x > y | xがyより大きければTrue |

x >= y | xがyより大きいか等しければTrue |

x == y | xとyの値が等しければTrue |

x != y | xとyの値が等しくなければTrue |

x is y | xとyが同一オブジェクトであればTrue |

x is not y | xとyが同一オブジェクトでなければTrue |

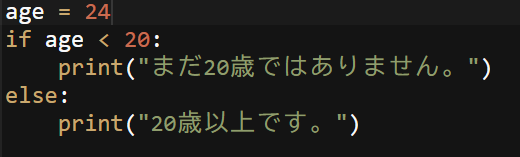

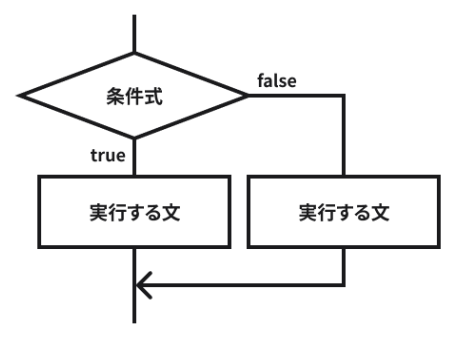

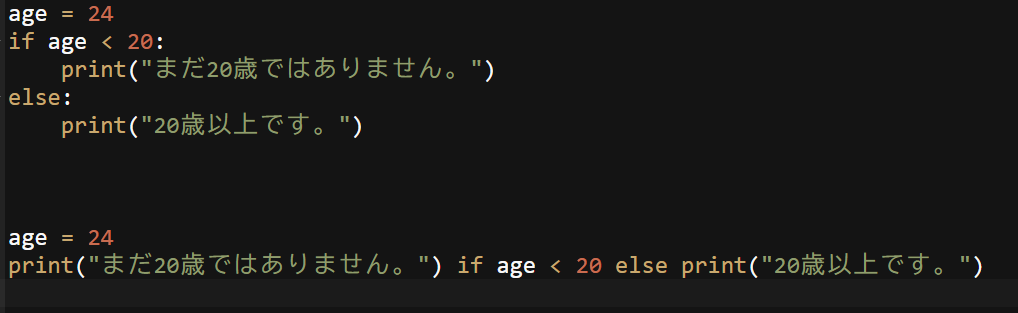

if~else文

Pythonの if ~ else は、

「もし条件が正しければこれをする。そうでなければあれをする」

というふうに、2つの道を選ばせる仕組みです。

生活の例

- 「もし雨なら傘を持つ。そうでなければ帽子をかぶる」

- 「もし20歳以上なら『大人料金』。そうでなければ『子ども料金』」

この“どちらか必ず実行される”のが if ~ else です。

if~else文の簡単な書き方(三項演算子)

if ~ else を1行で書ける便利な書き方があり、これを 三項演算子(条件演算子) と呼びます。

※上が普通のif~else文の書き方。下が三項演算子の書き方。

書き方のルール

変数 = 値1 if 条件 else 値2

- 条件が True(正しい) → 値1 が使われる

- 条件が False(間違い) → 値2 が使われる

長い処理には向かないけど、シンプルな条件分岐を1行で書きたいときに便利。

見やすさを優先して、複雑な場合はふつうの if ~ else を使うのがおすすめ。

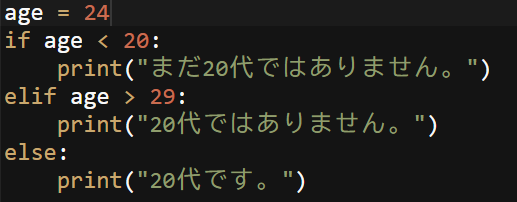

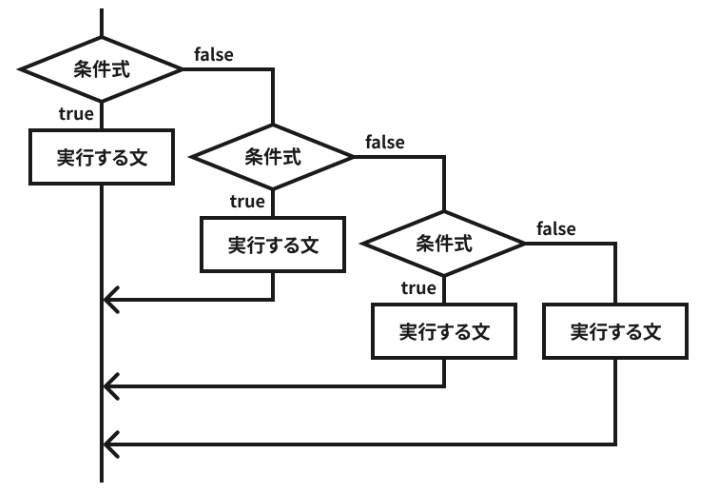

if~elif~else文

簡単に言うと、条件をいくつも分けられる便利な仕組み。

Pythonでは、条件分岐をするときに

- if → 最初の条件をチェック

- elif → その次の条件をチェック(いくつでも追加可能)

- else → どの条件にも当てはまらなかったとき

という流れで判断させることができます。

生活の例

学校のテストの点数で成績をつけるイメージです👇

- 80点以上なら「よくできました」

- 60点以上なら「合格です」

- それ以外は「もう少しがんばろう」

まとめ

ここまでで、Pythonにおける条件分岐の基本を一通り学びました。

- if文:ある条件が正しいときだけ処理を実行する

- if ~ else:条件が正しい場合とそうでない場合、どちらかを選んで実行する

- if ~ elif ~ else:条件をいくつも並べて、最初に当てはまったものを実行する

- 三項演算子:シンプルな条件分岐を1行で書ける便利な書き方

これらを使いこなせると、プログラムに「判断力」を持たせることができ、動きが一気に豊かになります。

最初は「インデントの位置」「条件式の書き方」に戸惑うかもしれませんが、実際に手を動かしてコードを書けば自然と慣れていきます。

小さなサンプルコードでもいいので、自分で試しながら「もし〇〇ならどう動く?」を体感してみてください。

月額1,280円でDX、Python、機械学習やデータ分析まで勉強できる。

給付金使ってガッツリ学ぶなら

おまけ:Python 3 エンジニア認定基礎試験とは

試験概要(資格概要)

受験方法

受験日:通年

試験センター:全国のオデッセイコミュニケーションズCBTテストセンター

申込URL:http://cbt.odyssey-com.co.jp/pythonic-exam.html

受験料金:1万円(税別) 学割5千円(税別)

CBT形式

※バウチャーチケットについてはこちらをご覧ください。

※学割についてはこちらと、オデッセイコミュニケーションズのQAをご覧ください。

試験概要

試験名:Python 3 エンジニア認定基礎試験

(英名:Python 3 Certified Engineer Basic Examination)

資格名:Python 3 エンジニア認定基礎試験合格者

(英名:Python 3 Basic Grammar Certification)

概要:文法基礎を問う試験

問題数:40問(すべて選択問題)

試験時間:60分

合格ライン:正答率70%

ITSS:職種:ソフトウェアディベロップメント、専門分野:応用ソフトのレベル1

出題範囲:主教材であるオライリー・ジャパン「Pythonチュートリアル(2021年9月1日より第四版に対応)」の掲載内容を出題範囲として、以下の比率で出題いたします。また、一般的な知識からも出題されます。

オススメ

問題集も出ています。:徹底攻略Python 3 エンジニア認定[基礎試験]問題集

模擬試験(基本的に無料)サイト

ExamApp:Python3エンジニア認定試験基礎/実践/データ分析/データ分析実践

PRIME STUDY:Python 3 エンジニア認定基礎試験、Python 3 エンジニア認定データ分析試験

DproExam:Python3エンジニア認定試験基礎/実践/データ分析/データ分析実践