目次

はじめに

経営戦略とは、簡単にいえば「利益を上げる戦略」です。

企業が長期的に成長していくためには、単にモノやサービスを売るだけではなく、市場や競合、自社の強み・弱みをしっかりと分析し、最適な戦略を立てる必要があります。

この記事では 分析手法 → 戦略の種類 → マーケティング → 経営管理システム の流れで、初学者でも理解できるように整理していきます。

ほぼ、この記事から行ける各ページで説明しているのですが、一応試験対策記事なので流れに沿いますね。

経営戦略を立てるための分析手法

経営戦略を作るうえでまず必要なのは「分析」です。

代表的なフレームワークを確認しましょう。

SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)

自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理します。

引用元サイト:Salesforce

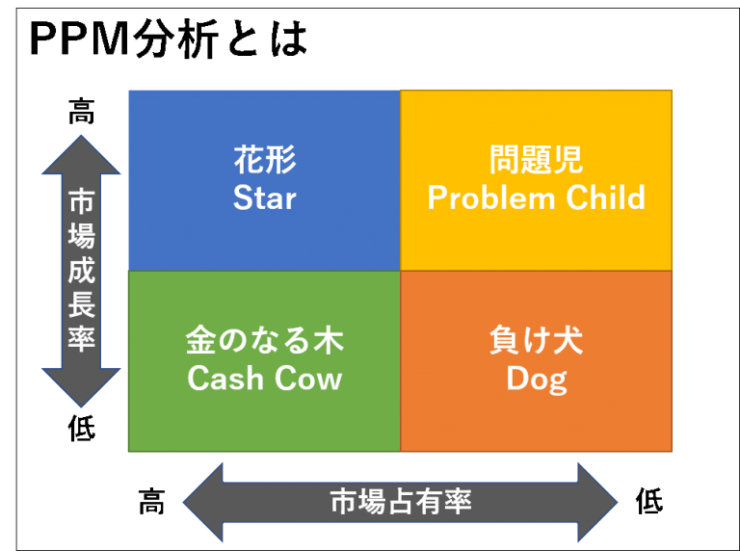

PPM(プロダクトポートフォリオマネジメント)

複数の製品や事業に経営資源をどう配分するかを考える手法。

花形(成長率・市場シェアともに高い)

問題児(成長率は高いがシェアが低い)

金のなる木(安定して利益を生む)

負け犬(シェアも低く成長率も低い)

引用元サイト:マーケトランク

3C分析(顧客・市場、競合、自社)

戦略立案の基本。「誰に売るか」「競合はどうか」「自社の強みは何か」を見極めます。

経営戦略の種類

戦略は市場シェアを踏まえて考える必要があります。ここでは有名な考え方を紹介します。

コトラーの競争戦略

フィリップ・コトラーは、企業の 市場における立場 に応じて取るべき戦略が異なると説きました。

市場での地位は大きく4つに分けられ、それぞれに適した競争戦略があります。

- リーダー

市場シェアが最も高い企業がとる戦略。

新製品開発や価格調整、販路拡大などを通じて業界全体を牽引し、自らの優位性を維持します。 - チャレンジャー

リーダー企業に挑戦する立場の企業が採用。

攻撃的な価格設定や差別化戦略を通じてシェアを奪取し、市場での地位向上を目指します。 - フォロワー

市場を大きく変えるのではなく、リーダーやチャレンジャーを模倣して安定的に利益を得る方法。

大規模な投資を避け、効率よく運営するのが特徴です。 - ニッチャー

大手が参入しにくい 小規模市場(ニッチ市場)に特化 して、独自の強みを発揮する戦略。

限られた分野でトップを目指し、競争を避けながら高い利益を確保します。

同質化戦略(模倣によるコスト勝負)

競合他社の優れた製品やサービスを模倣し、自社のそれと似た製品やサービスを提供することで、市場での差別化を無効化する戦略です。

これにより、自社の独自性を減らすことで、リーダー企業が豊富な経営資源を活かしてチャレンジャー企業の追い上げを阻止し、市場シェアを維持・拡大しようとするものです。

ニッチ戦略(小さな市場で勝つ)

ニッチ戦略は、大手が狙わないような特定の小規模市場(ニッチ市場)に集中し、その分野でトップシェアを獲得する方法です。

顧客層が限られる代わりに、専門性やブランド力で強い地位を築けるのが特徴です。

例えば「高級腕時計専門ブランド」「特定分野に特化したソフトウェア企業」などが該当します。

ブルーオーシャン戦略(競合のいない市場を開拓)

ブルーオーシャン戦略とは、既存市場(=血で血を洗う“レッドオーシャン”)ではなく、競合の少ない新しい市場を開拓する戦略です。

まったく新しい価値を生み出し、顧客がまだ気づいていないニーズを満たすことで、競争を避けつつ利益を確保します。

「スマートフォン市場を切り開いたApple」や「低価格航空を確立したLCC航空会社」などが代表例です。

経営戦略に関するその他の用語

コアコンピタンス

コアコンピタンスとは、他社には簡単に真似できない企業の中核的な強みを指します。

例えば「独自の技術力」「ブランド力」「特許」「長年のノウハウ」などがこれに当たります。

この強みを活かして商品やサービスを展開することで、長期的な競争優位性を確立できます。

コーポレートブランド

コーポレートブランドとは、企業全体として社会や市場にどう認識されているかを表すブランドイメージのことです。

「この会社の商品なら安心できる」「社会的に信頼できる企業だ」という評価そのものがブランドとなり、採用や投資にも影響します。

単なる商品ブランドにとどまらず、企業の理念や信頼性が反映される点が特徴です。

ベンチマーキング

ベンチマーキングは、優れた他社や業界トップを基準として、自社の業務や製品を比較・改善する手法です。

単なる模倣ではなく、「なぜその企業は成功しているのか」を学び、自社のプロセスや戦略に取り入れて競争力を高めます。

品質管理や顧客対応、ITシステムの導入など、さまざまな分野で活用されています。

他社と連携して戦略を達成する手法

アライアンス

アライアンスとは、他社と提携・連携して共通の戦略を実現する方法です。

単独では難しい新市場開拓や技術開発を、複数の企業が協力して行うことで成功確率を高めます。

例えば、自動車メーカーとIT企業の共同開発、流通企業とECサイトの提携などが代表例です。

一時的な協力から長期的なパートナーシップまで、幅広い形態があります。

企業間連携に関する用語

M&A(Mergers and Acquisitions:合併・買収)

M&Aとは、企業の合併や買収の総称です。

- 合併(Merger):2つ以上の企業が1つの会社に統合されること。例:A社とB社が合体して新しいC社になる。

- 買収(Acquisition):ある企業が他の企業を買い取って傘下に収めること。例:大企業がベンチャー企業を買収して新技術を取り込む。

目的はシェア拡大、新しい技術の獲得、人材やノウハウの取り込みなどで、成長戦略の一環として多くの企業が活用しています。

MBO(Management Buyout:経営陣による買収)

MBOとは、会社の経営陣が自ら資金を集め、自社の株式を買い取り経営権を握る手法です。

たとえば、上場している企業の経営陣が「短期的な株主の意見に左右されず、長期的な視点で経営したい」と考えたときに行われます。

MBOを行うと経営陣が大きな裁量を持てるようになり、自由度の高い経営が可能になります。

TOB(Take Over Bid:株式公開買付)

TOBとは、証券取引所を通さず、株式を公開的に買い付ける方法です。

買収をスムーズに進めるために「一定期間、この価格で株を買います」と公表し、株主に直接呼びかけて株式を取得します。

友好的な買収(フレンドリーTOB)と、相手が望まない敵対的買収(敵対的TOB)の両方があります。

| 用語 | 内容 | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| M&A (合併・買収) | 企業の合併や買収の総称。 合併=複数の会社が一つになる。 買収=他社を買い取って傘下に収める。 | 市場シェア拡大、新技術や人材の獲得、経営資源の強化 | 成長戦略として幅広く活用される。企業規模拡大や多角化にも有効。 |

| MBO (経営陣による買収) | 経営陣が自ら資金を集め、自社の株を買い取り経営権を握る方法。 | 長期的視点で自由度の高い経営を行う。株主の影響を減らす。 | 経営陣が主体的に意思決定できる。非上場化に用いられることも多い。 |

| TOB (株式公開買付) | 一定の価格と期間を公表し、証券取引所を通さず株主から株を直接買い付ける方法。 | 株式を大量に取得して経営権を得る。買収を効率的に進める。 | 友好的TOBと敵対的TOBがある。大規模な買収でよく利用される。 |

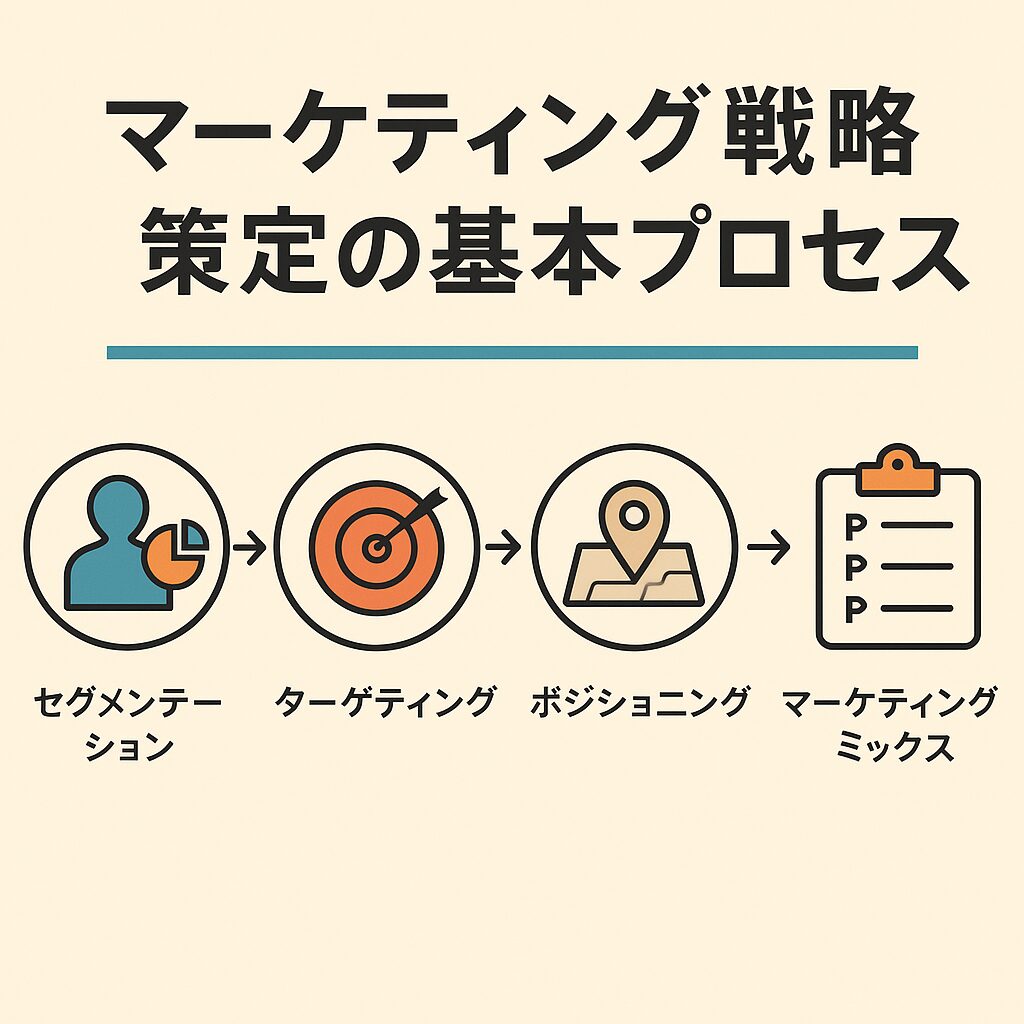

マーケティングって何?

経営戦略を実行するために欠かせないのが マーケティング です。

「商品を届ける仕組み」をどう作るかがポイントとなります。

- 4P分析(製品、価格、流通、プロモーション)

| 項目 | 意味 | 内容 |

|---|---|---|

| Product | 自社の製品・サービス | どのような価値を 市場に提供するのか |

| Price | 価格 | いくらで提供するのか |

| Place | 販売場所・提供方法 | どのような形で提供するのか |

| Promotion | 販促活動 | どのような販促を行うのか |

- 4C分析(顧客価値、顧客コスト、利便性、コミュニケーション)

下に色々な分析手法の一覧を載せましたが、試験は用語の理解だけでよいのでサラッと通り過ぎてOKです。

| 分析手法 | 4C分析 | 3C分析 | 4P分析 | 5C分析 |

|---|---|---|---|---|

| 構成要素 | ・Customer Value(顧客価値) ・Cost (顧客コスト) ・Convenience (利便性) ・Communication (コミュニケーション) | ・Customer (顧客) ・Company (自社) ・Competitor (競合他社) | ・Product (商品) ・Price (価格) ・Place (流通) ・Promotion (販売促進) | ・Customer (顧客) ・Company (自社) ・Competitor (競合他社) ・Customer (中間顧客) ・Community (地域) |

| 視点 | 顧客視点 | 内部要因と直接的な外部要因 | 企業視点 | 顧客視点・競合視点を含む多角的な視点 |

| 目的 | 顧客にとって魅力的な商品・サービスや販売方法を検討する | 自社商品・サービスが市場でどのように位置づけられているかを分析する | 自社の商品・サービスをどのように市場に投入していくかを検討する | より詳細な市場分析を行い、効果的なマーケティング戦略を策定する |

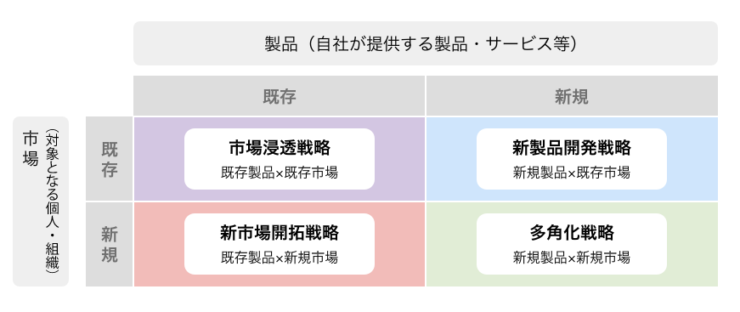

- アンゾフの成長マトリクス(市場浸透、新市場開拓、新製品開発、多角化)

引用元サイト:経済産業省ミラサポプラス

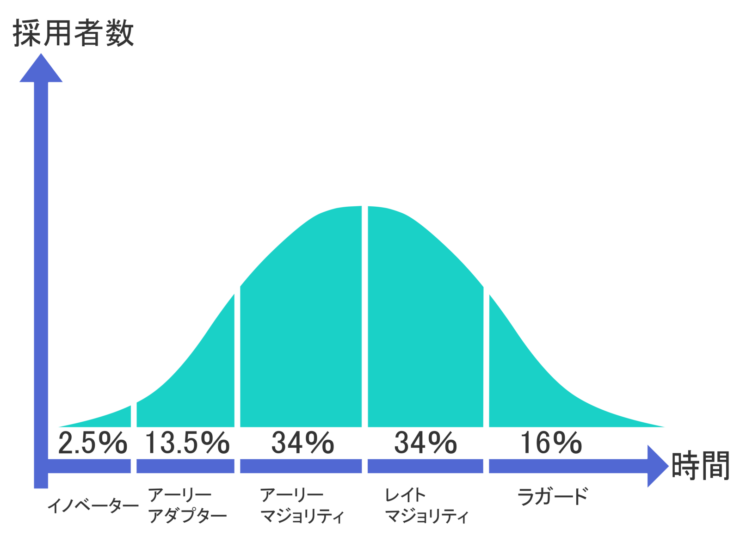

イノベーター理論(キャズム理論)

新しい商品が普及する流れを5段階で表す理論。

製品が市場に広がるスピードを理解する上で、顧客のタイプ分けは欠かせません。

- イノベーター(2.5%):新しいものを誰よりも早く試す(いわゆるマニア。波及効果は薄い)

- アーリーアダプター(13.5%):トレンドに敏感で影響力が大きい(波及効果が大きい)

- アーリーマジョリティ(34%):慎重に検討してから購入

- レイトマジョリティ(34%):周囲が使い始めてから購入

- ラガード(16%):流行に関心が低い層

プロモーション戦略では、特にアーリーアダプターをどう取り込むかが市場拡大の鍵となります。

※アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に生じる壁をキャズム(chasm)といいます。

主流の市場に移行できるかどうかの障壁で、成功するためにはキャズムを乗り越える必要があります。

しなっと試験に出るので覚えておきましょう。

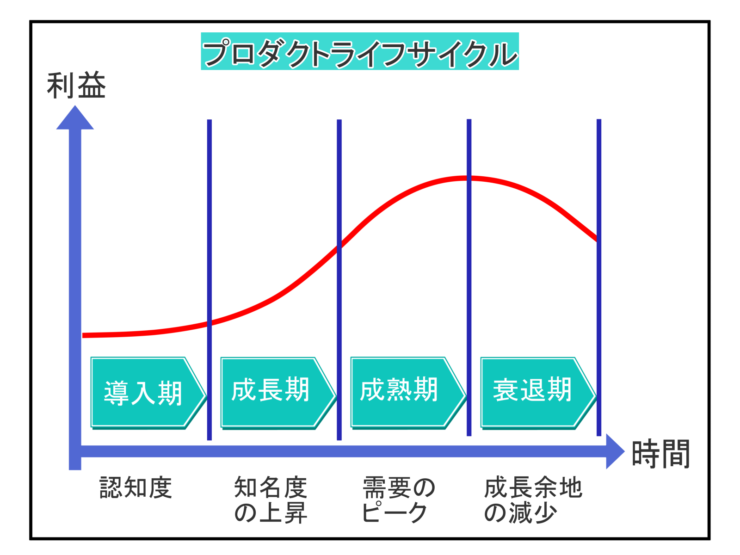

プロダクトライフサイクル

製品の寿命を示す考え方。

製品は生まれてから消えていくまでの「ライフサイクル」を持っています。

- 導入期:知名度が低く、広告・販促に投資が必要

- 成長期:需要が拡大し、競合も参入。ブランド構築が重要

- 成熟期:市場が飽和。差別化やロイヤルティ強化がカギ

- 衰退期:需要が縮小。ライン縮小や撤退判断が必要

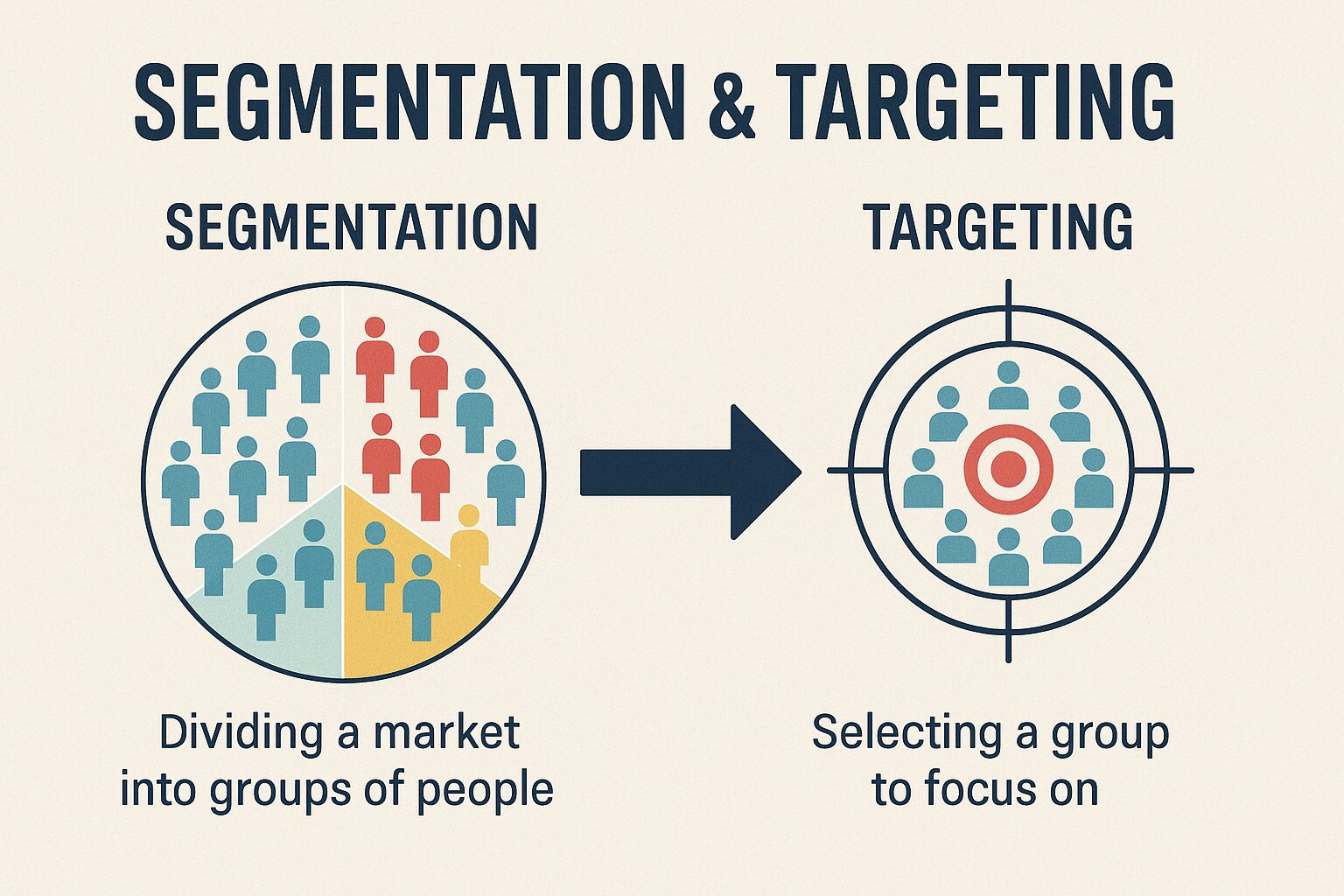

代表的なマーケティング手法と関連用語

| 用語 | 内容 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| ダイレクトマーケティング | 顧客に直接アプローチする手法。DM(ダイレクトメール)、電話、メール、SNS広告などが代表例。 | 顧客一人ひとりに合わせた訴求が可能。即効性が高いが、押しつけ感を与えない工夫が必要。 |

| セグメントマーケティング | 市場を「年齢・性別・地域・趣味嗜好」などで区切り(セグメント)、そのグループごとに最適な施策を行う方法。 | ターゲットを絞ることで効率的な広告展開が可能。ただし市場全体はカバーできない。 |

| オムニチャネル | 店舗・ECサイト・SNS・アプリなど、複数の販売チャネルを統合し、顧客がどこからでも一貫した体験を得られる仕組み。 | 「店舗で試着→ネットで購入」など、顧客行動に沿った利便性を提供。顧客満足度が向上する。 |

| クロスメディアマーケティング | TV、新聞、雑誌、Web、SNSなど複数のメディアを連携させて展開する手法。 | 情報発信の接触機会を増やし、統一感あるメッセージでブランド力を強化。 |

| インバウンドマーケティング | 顧客から自発的に訪れてもらう手法。SEO、ブログ、SNS発信などで顧客を惹きつける。 | 「押し売り」ではなく「顧客が探している情報を提供」するのが特徴。長期的なファン作りに強い。 |

| プッシュ戦略 | 企業側から積極的に顧客に働きかけて販売促進する方法。CM、展示会、営業訪問など。 | 短期的な効果は高いが、顧客に押し付けがましく感じられるリスクもある。 |

| プル戦略 | 顧客に「欲しい」と思わせ、自然に商品を選んでもらう方法。SNSでの情報発信、ブランドイメージ作りなど。 | 中長期的にファンやリピーターを増やせる。時間はかかるが安定した成果を生む。 |

| マーチャンダイジング | 商品企画から販売までを一貫して管理し、売れる仕組みをつくる活動。商品陳列や価格設定、販促活動も含む。 | 小売業で重視される。顧客の購買行動を分析して最適な売り場を作ることが重要。 |

| カニバリゼーション(共食い) | 自社の商品同士が競合し、売上を食い合ってしまう現象。 | 新商品が既存商品の顧客を奪うケース。市場拡大よりシェア移動に終わるリスク。 |

| コモディティ化 | 商品やサービスの差別化が難しくなり、価格以外で選ばれなくなる状態。 | 価格競争に陥りやすく、ブランド力や付加価値の創出が重要になる。 |

| ペルソナ法 | 仮想の理想的顧客像(年齢、職業、趣味、価値観など)を設定し、その人物を基準にマーケティング施策を考える方法。 | 「誰に向けて発信するのか」を明確化できる。広告や商品開発に効果的。 |

Webマーケティング

Webマーケティングにおける主要手法

| 用語 | 内容 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| リスティング広告 | GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、検索結果ページに表示される広告。検索キーワードに連動して表示されるため「検索連動型広告」とも呼ばれる。 | 即効性が高く、狙ったキーワードで確実に露出できる。費用はクリック課金型(CPC)が一般的。短期施策に強い。 |

| SEO(検索エンジン最適化) | Webサイトを検索エンジンに最適化し、自然検索(オーガニック検索)の上位に表示させる施策。 | 中長期的に集客効果を発揮する。信頼性が高く、広告費をかけずに持続的なアクセスを得られるが、成果が出るまで時間がかかる。 |

| デジタルサイネージ | 店舗や街頭、交通機関などに設置されたディスプレイや電子看板を使った広告。動画や動的なコンテンツを配信できる。 | 視覚的インパクトが強く、リアルタイムで情報を発信可能。店舗販促や地域密着型マーケティングに活用される。 |

経営戦略における具体的な目標の検討

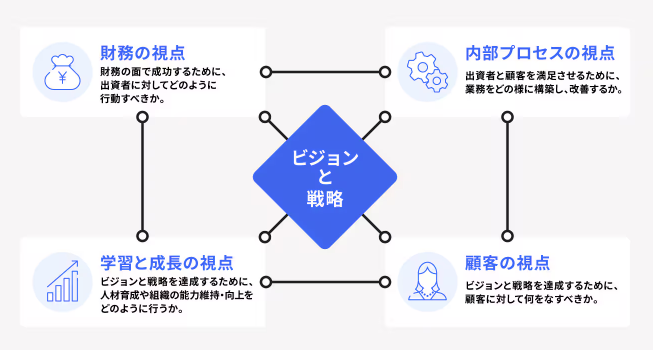

BSC(バランス・スコアカード)

BSCは、企業の戦略を多角的に数値目標に落とし込む手法です。

従来は「売上」「利益」といった財務指標だけで評価されることが多かったですが、それだけでは長期的な成長が測れません。

そこでBSCでは、以下の4つの視点からバランスよく目標を設定します。

- 財務の視点(利益、売上高など)

- 顧客の視点(顧客満足度、リピート率など)

- 業務プロセスの視点(業務効率、品質改善など)

- 学習と成長の視点(人材育成、技術力向上など)

これにより「短期的な利益」だけでなく「長期的な企業価値の向上」も見据えた戦略管理が可能になります。

引用元サイト:freee

KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)

KGIは、最終的に達成すべきゴール(最終目標)を数値化したものです。

例:

- 「1年間で売上10億円を達成する」

- 「新規顧客を5,000人獲得する」

経営戦略のゴールを示す指標であり、企業活動の方向性を決めるものです。

CSF(Critical Success Factor:重要成功要因)

CSFは、KGIを達成するために特に重要となる要因です。

「どこに注力すれば目標を達成できるか」を示すもので、戦略の重点ポイントとなります。

例:

- 新規市場でのブランド認知度向上

- 顧客サポート体制の強化

- 商品開発スピードの改善

CSFを見誤ると、KGIに到達できない可能性が高くなるため、正しい設定が不可欠です。

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)

KPIは、CSFを実現するための中間的な評価指標です。

「KGI達成に向けて、順調に進んでいるか」を測るための数値管理に使われます。

例:

- 月間の新規問い合わせ件数

- Webサイトのアクセス数

- 顧客満足度アンケートの平均スコア

KPIは短期的にチェックできるため、進捗をモニタリングしながら戦略を修正できます。

| 用語 | 意味 | 具体例 |

|---|---|---|

| BSC(バランス・スコアカード) | 財務だけでなく、顧客・業務プロセス・学習と成長の4つの視点から多角的に目標を設定し、戦略を管理する手法。 | – 財務:売上10億円達成 – 顧客:顧客満足度90%以上 – 業務プロセス:製造リードタイムを20%短縮 – 学習と成長:社員研修受講率100% |

| KGI(重要目標達成指標) | 最終的に達成すべきゴール(最終目標)を数値化した指標。 | – 年間売上10億円を達成 – 新規顧客5,000人を獲得 |

| CSF(重要成功要因) | KGIを達成するために特に注力すべき要因。成功のカギとなる部分。 | – 新市場でのブランド認知度を上げる – 顧客サポートの強化 – 商品開発スピードの改善 |

| KPI(重要業績評価指標) | CSFを実現するための中間的な評価指標。進捗管理に使う。 | – 月間新規問い合わせ数1,000件 – Webサイトアクセス数10万PV – 顧客アンケート平均スコア4.5以上 |

バリューエンジニアリング(VE)とは?

バリューエンジニアリング(Vallue Engineering) とは、

「製品やサービスの価値を高めるために、必要な機能を満たしつつコストを削減する手法」

のことです。

ここでいう 価値(Value) は、次の式で表されます。

価値 = 機能 ÷ コスト

同じ機能ならコストを下げることで価値が上がり、同じコストなら機能を高めることで価値が上がります。

品質を落とすのではなく、「必要な機能に対して最適なコストを追求する」のがポイントです。

バリューエンジニアリングの考え方

| 観点 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 機能を維持してコストを下げる | 製品の性能や使いやすさを変えずに、材料や製造方法を工夫してコストを削減する。 | 材料を安価な代替品に変更しても品質を維持できる場合。 |

| コストを維持して機能を高める | 同じコストで、より便利で高機能な製品を作る。 | 同価格帯のスマホに新しい便利機能を追加。 |

| 機能とコストのバランスを最適化 | 顧客が本当に必要とする機能に絞り、無駄を省いてコストダウンする。 | 飾り機能を削除し、主要機能に集中した低価格モデルを提供。 |

※簡単にまとめると、VEは 「ムダを省き、必要な価値を最小のコストで提供する工夫」 です。

経営戦略を実現する「経営システム」

経営管理システムと関連用語の解説

営業支援システム(SFA:Sales Force Automation)

営業活動を効率化するためのシステムです。

顧客情報や商談状況を一元管理し、営業担当者の行動をサポートします。

「誰に、どんな提案をしたか」を共有できるため、属人的な営業を防ぎ、組織全体で成果を高められます。

CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)

顧客との関係を管理・強化するための仕組みです。

購入履歴や問い合わせ履歴を蓄積し、個々の顧客に合ったサービスやマーケティングを実現します。

リピーターやファンの獲得につながり、長期的な収益向上に役立ちます。

ERP(Enterprise Resource Planning:基幹業務統合システム)

企業の基幹業務(販売・生産・人事・会計など)を統合的に管理するシステムです。

部門ごとに分かれていたデータを一元化し、経営資源を最適に活用できるようにします。

「会社全体の見える化」が進み、経営判断のスピードと精度が向上します。

SCM(Supply Chain Management:サプライチェーン管理)

原材料の調達から製造、流通、販売までの流れを最適化する管理手法です。

在庫の最適化や納期短縮を実現し、顧客満足度とコスト削減の両立を目指します。

「必要なものを、必要な時に、必要な量だけ」届けるのがポイントです。

ロジスティック(Logistics)

物流の効率化を目指す考え方です。

商品の輸送・保管・在庫管理などを最適化し、スピーディかつ低コストで顧客に届ける仕組みを作ります。

現代のビジネスでは、ECサイトや小売業に欠かせない要素です。

バリューチェーンマネジメント(Value Chain Management)

「商品やサービスが顧客に届くまでの一連の流れ(価値の連鎖)」を管理する考え方です。

調達 → 製造 → 販売 → サービス までの活動を総合的に見直し、企業全体で価値を高めることを目的とします。

単なるコスト削減ではなく、企業の競争力強化に直結します。

| 用語 | 内容 | 特徴・目的 |

|---|---|---|

| SFA(営業支援システム) | 営業活動を効率化するシステム | 商談管理・顧客情報共有・営業の属人化防止 |

| CRM(顧客関係管理) | 顧客との関係を管理・強化する仕組み | リピーター獲得・顧客満足度向上 |

| ERP(基幹業務統合) | 販売・会計・人事・生産などの業務を統合管理 | データの一元化・経営判断の迅速化 |

| SCM(サプライチェーン管理) | 調達から販売までの流れを最適化 | 在庫削減・納期短縮・顧客満足向上 |

| ロジスティック | 物流の効率化 | 輸送・保管・在庫管理の最適化 |

| バリューチェーンマネジメント | 企業活動全体を「価値の連鎖」として管理 | 競争力強化・付加価値向上 |

※試験に出るところは上記4つです。

まとめ

ITパスポートの「経営戦略」分野では、フレームワークや理論を暗記するだけでなく、実際にどう使うか をイメージできると理解が深まります。

- 分析手法(SWOT、PPM、3C)で現状を把握

- 戦略の種類や競争戦略で方向性を決定

- マーケティング手法で顧客に届ける仕組みを設計

- KPIやBSCで目標を明確化

- 経営システムで実行をサポート

これらを押さえることで、試験対策だけでなく実務にも役立つ知識となります。

企業って何?.jpg)