ITパスポート試験の「ストラテジ系」には、企業経営や戦略に関する幅広い知識が問われます。

その中でも「技術開発戦略」は、今後の社会やビジネスを支える重要な領域です。

本記事では、技術開発戦略の基礎からAI・IoT・eビジネスまで体系的に解説します。

読む時間がない人用に、各項目で用語一覧表にしていますので直前試験対策にも有効です。

目次

技術開発戦略の立案と計画

技術開発戦略とは、新しい技術をどのように活用して企業の競争力を高めていくかを計画することです。

単に技術を導入するだけでなく、研究・開発・事業化・産業化までのプロセスを見据えた総合的な取り組みが求められます。

技術開発に必要な「イノベーション」

イノベーションは「新しい価値を創り出す仕組み」であり、技術開発戦略の中心となります。

イノベーション(技術革命)

イノベーションとは、社会や産業に大きな変化をもたらす技術革新や仕組みの革新を指します。

単なる「新しい発明」にとどまらず、既存の常識や市場構造を根本から変えてしまうのが特徴です。

- 例:インターネットの普及による情報産業の拡大、スマートフォンの登場による生活習慣の変化。

オープンイノベーション

オープンイノベーションとは、自社だけでなく外部の企業や大学、研究機関と連携して技術やアイデアを取り入れる仕組みです。

社内のリソースだけに依存せず、多様な知識を掛け合わせることで新しい価値を生み出します。

- 例:製薬会社が大学の研究成果を活用して新薬を開発、IT企業がスタートアップと連携して新サービスを開発。

プロセスイノベーション

プロセスイノベーションとは、製造方法や業務プロセスを改善して効率化やコスト削減を実現する革新です。

製品そのものを変えるのではなく、生産の仕組みを工夫する点がポイントです。

- 例:自動車工場でのライン生産方式導入、クラウドシステムによる業務効率化。

プロダクトイノベーション

プロダクトイノベーションとは、新製品や新サービスを開発し、市場に新しい価値を提供する革新です。

利用者にとって「新しい選択肢」を生み出し、競争力を高めます。

- 例:iPhoneの登場によるスマートフォン市場の拡大、Netflixの動画配信サービス。

イノベーションのジレンマ

イノベーションのジレンマとは、既存の成功体験にとらわれすぎて、新しい技術への対応が遅れ、結果的に市場から淘汰される現象を指します。

- 例:フィルムカメラで成功した企業がデジタルカメラの台頭に対応できず衰退、DVDレンタル事業が動画配信サービスに押されたケース。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| イノベーション(技術革命) | 技術や仕組みが大きく変化し、社会や産業に革新をもたらすこと。 |

| オープンイノベーション | 自社だけでなく外部(大学・他企業)と連携し、新しい技術やアイデアを取り入れる仕組み。 |

| プロセスイノベーション | 製造方法や業務の流れを改善し、生産性や効率を高める革新。 |

| プロダクトイノベーション | 新製品や新サービスを開発し、市場に新しい価値を提供する革新。 |

| イノベーションのジレンマ | 過去の成功に固執し、新しい技術を取り入れられずに競争に負ける現象。 |

技術開発戦略での考え方や取り組み

技術開発には、計画性と柔軟性の両方が必要です。

MOT(Management of Technology)

MOTとは「技術経営」と訳され、研究開発で生まれた技術を、どのように経営戦略に結びつけて事業化していくかを考える手法です。

単なる技術開発で終わらせず、企業の競争力や収益につなげるのが目的です。

例:大学で生まれた新素材を、企業が製品化して市場に出す流れをマネジメントする。

ハッカソン

ハッカソンとは「Hack(開発する)」と「Marathon(マラソン)」を組み合わせた造語で、短期間で集中してアイデアや試作品を生み出す開発イベントです。

多くは数日間で行われ、エンジニア・デザイナー・企画担当などがチームを組み、成果物を競います。

例:新しいスマホアプリのプロトタイプ開発、社会課題を解決するサービスづくり。

APIエコノミー

APIエコノミーとは、API(アプリケーション間の橋渡し機能)を活用して企業やサービス同士がつながり、新しい価値やビジネスモデルを生み出す経済圏を指します。

例:地図APIを使った宅配アプリ、決済APIを利用したECサイト。

企業が自前ですべてを開発するのではなく、APIを組み合わせることで効率的にサービスを拡張できるのが特徴です。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| MOT(Management of Technology) | 技術を経営に活かすマネジメント手法。研究開発とビジネス戦略を結びつける。 |

| ハッカソン | エンジニアやデザイナーが短期間で集まり、アイデアを形にする開発イベント。 |

| APIエコノミー | APIを介して企業やサービスがつながり、新しい価値やビジネスを生み出す仕組み。 |

技術開発の大きな壁

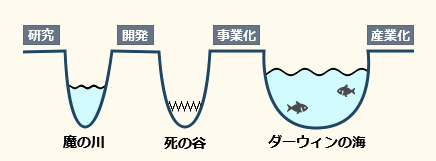

新しい技術は、研究から市場に出るまでにいくつもの段階を経ます。

一般的に「①研究 → ②開発 → ③事業化 → ④産業化」という流れをたどりますが、この過程には大きな壁が存在し、多くの技術がそこで止まってしまいます。

- 研究

- 開発

- 事業化

- 産業化

代表的な3つの壁

魔の川(研究から開発へ)

研究段階で得られた成果を、実用化可能な技術に変えるのは難しく、実験室の中だけで終わってしまうケースが多い。

例:理論上は優れているが、コストや材料の制約で開発に進めない。

死の谷(開発から事業化へ)

開発した技術を製品化して市場に出す際に、多額の投資やリスクが必要となる。ここで資金不足や需要の不確実性により、多くの技術が消えていく。

例:試作機は完成したが、量産コストが高すぎて事業化できない。

ダーウィンの海(事業化から産業化へ)

市場に出ても、激しい競争に勝ち残れなければ普及しない。優れた技術でも、タイミングや市場戦略を誤ると淘汰されてしまう。

例:スマートフォン黎明期に数多くの製品が登場したが、一部の企業だけが市場を独占した。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 研究 → 開発 | 「魔の川」:研究成果を実用的な技術に進める難しさ。 |

| 開発 → 事業化 | 「死の谷」:製品を市場に投入できるレベルまで進める難しさ。 |

| 事業化 → 産業化 | 「ダーウィンの海」:市場競争に打ち勝ち、普及する難しさ。 |

技術開発戦略の計画立てる

将来を見据えた戦略的な計画が欠かせません。

技術ロードマップ

技術ロードマップとは、「どの技術を、いつ、どのように活用していくか」を時系列で整理した図表です。

技術の進化と事業計画を結びつけることで、研究開発や新製品投入のタイミングを見極められます。

例:電気自動車の技術ロードマップ →「電池性能の向上 → 充電インフラ整備 → 自動運転技術の普及」など、段階的な進化を可視化。

技術ポートフォリオ

技術ポートフォリオは、自社が保有する技術資産を「強み/弱み」「成長性/成熟性」などの観点で整理・分析する手法です。

これにより、どの技術に投資するか、どの技術は縮小すべきかを判断できます。

例:IT企業なら「AI開発は積極投資」「古い基幹システムは維持コスト抑制」といった方針を立てる。

特許ポートフォリオ

特許ポートフォリオとは、自社が保有する特許を戦略的に組み合わせて活用する仕組みです。

単に「守る」だけでなく、他社との交渉材料にしたり、新規参入の障壁にしたりと、ビジネス戦略の武器として機能します。

例:スマートフォン業界では、特許ポートフォリオを活用して他社製品の開発制限やライセンス収益化を図っている。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 技術ロードマップ | 技術の進化や開発の方向性を、時系列で整理した図表。 |

| 技術ポートフォリオ | 自社が持つ技術資産を分析し、投資や開発の優先度を決める枠組み。 |

| 特許ポートフォリオ | 特許を戦略的に組み合わせて、競合に対抗しつつ技術を守る仕組み。 |

業務を効率化するシステム

現代のビジネスでは「効率化」が欠かせません。

人手だけに頼るのではなく、ITシステムを導入することで、業務のスピードや正確性を高め、コスト削減やサービス品質向上を実現できます。

ここでは、ITパスポート試験でも頻出する代表的なシステムを整理してみましょう。

ビジネスシステムの代表例

| システム | 説明 | 活用例 |

|---|---|---|

| POSシステム(Point Of Sales) | レジでの販売情報を即時に収集・管理し、在庫や売上分析に役立てる。 | コンビニやスーパーの自動在庫補充、人気商品の把握 |

| トレーサビリティ | 製品の生産から流通までの履歴を追跡できる仕組み。品質管理や安全対策に有効。 | 食品の生産履歴管理、リコール対応 |

| GPS(Global Positioning System) | 衛星を利用して位置情報を把握するシステム。 | カーナビ、物流の配送管理、スマホ地図アプリ |

| ICカード・RFID | 非接触で情報を読み取り・書き込みできる技術。 | 交通系ICカード、物流倉庫での在庫管理 |

その他のビジネスシステム

- GIS(地理情報システム):地図情報を使い、災害対策や都市計画に利用。

- ITS(高度道路交通システム):渋滞情報や交通安全のための仕組み。

- ETC(Electronic Toll Collection):高速道路の料金を自動で収受し、交通渋滞を緩和。

👉 これらは「社会全体の効率化」に直結しているシステムです。

行政分野におけるビジネスシステム

行政でも効率化のためにITが導入されています。

- 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット):全国の住民票データを統合し、行政手続きの効率化に活用。

- 電子入札システム:公共工事や調達をインターネット経由で行い、透明性とスピードを確保。

業務効率化システムのメリット

- スピード向上:データ処理や集計が即時に行える。

- コスト削減:在庫過多や人件費の削減につながる。

- 正確性の向上:人為的ミスを減らし、品質を安定させる。

- 顧客満足度の向上:サービス提供のスピードや精度が改善。

| システム | 説明 |

|---|---|

| POSシステム | レジでの販売情報をリアルタイムで集計し、在庫管理や売上分析に活用。 |

| トレーサビリティ | 製品が「いつ・どこで・誰が」作ったか追跡できる仕組み。 |

| GPS | 位置情報を測位し、物流や地図アプリなどに活用される。 |

| ICカード・RFID | 非接触で情報を読み書きできる技術(例:交通系ICカード)。 |

| GIS / ITS / ETC | GIS:地理情報システム、ITS:高度道路交通システム、ETC:自動料金収受。 |

| 行政システム | 住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)、電子入札システムなど。 |

AI(人工知能)の活用

近年、AI(人工知能:Artificial Intelligence)は私たちの暮らしやビジネスのあらゆる場面に浸透しています。

以前は研究機関や一部の企業だけの技術でしたが、いまや検索エンジン、スマートフォン、オンラインショッピング、製造業、医療、金融など、多様な分野で利用されています。

ITパスポート試験でも頻出分野なので、基礎知識と活用の広がりをしっかり押さえておきましょう。

AIの種類

AIには大きく2つの分類があります。

- 特化型AI:特定の分野だけに強いAI。例:将棋AI、画像認識AI。

- 汎用AI:人間のように幅広い分野に対応できるAI。現時点では研究段階であり、実用化はまだ先。

👉 試験では「現在使われているのは特化型AIが中心」と覚えておくと安心です。

機械学習とその手法

AIを支えるのが「機械学習(Machine Learning)」です。

これはデータを分析し、そこからパターンやルールを自動で学習する技術です。

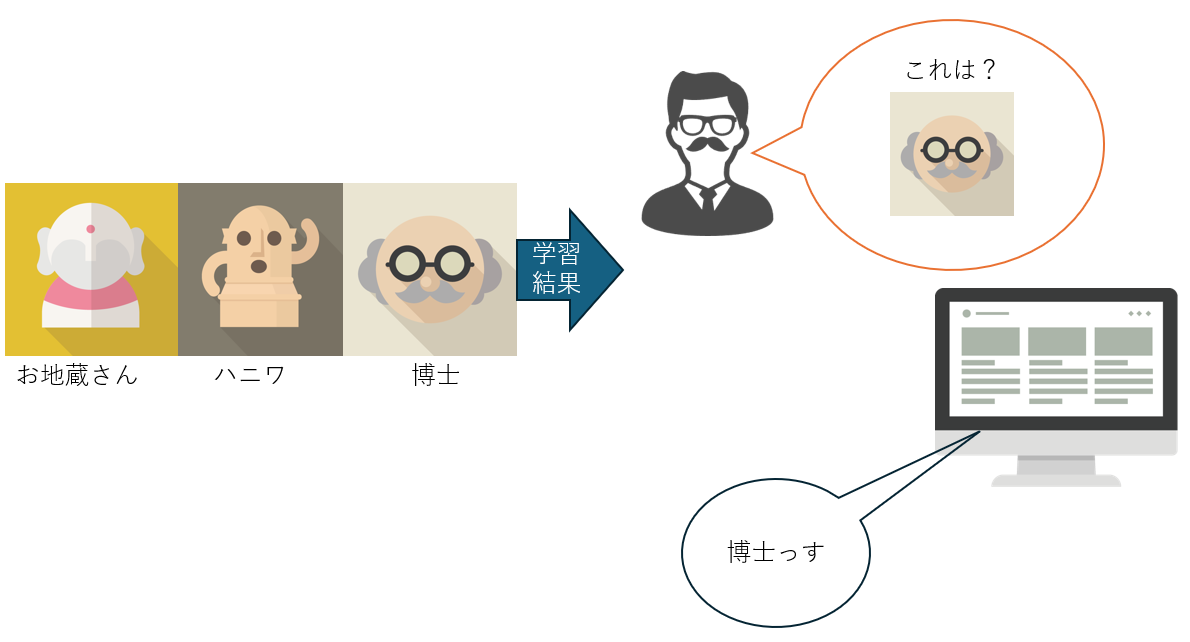

教師あり学習(Supervised Learning)

あらかじめ「入力」と「正解」がセットになったデータを使って学習する方法です。

例えば、たくさんの「猫の写真」と「これは猫」という正解ラベルを与えて学習させると、新しい写真を見ても「これは猫だ」と判定できるようになります。メールの迷惑判定や商品の需要予測など、答えがはっきりしているタスクでよく使われます。

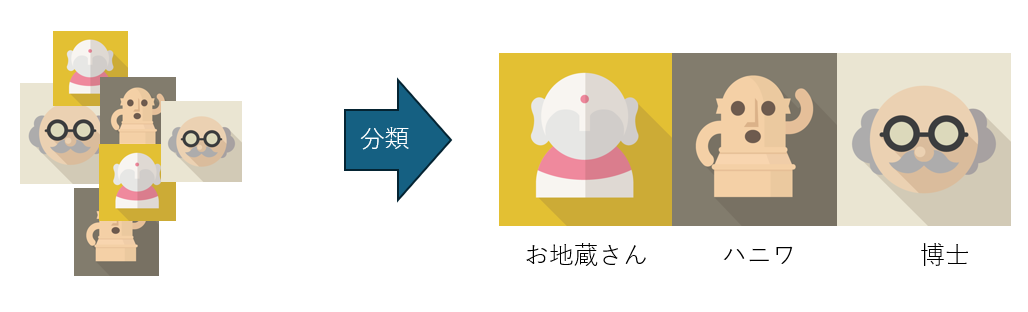

教師なし学習(Unsupervised Learning)

正解のラベルがついていないデータから、隠れたパターンや特徴を見つける学習方法です。

例えば、顧客の購買データを与えると「似た傾向を持つ人同士」を自動でグループ分けしてくれます。マーケティングで顧客をセグメント化したり、データの特徴を理解するためによく用いられます。

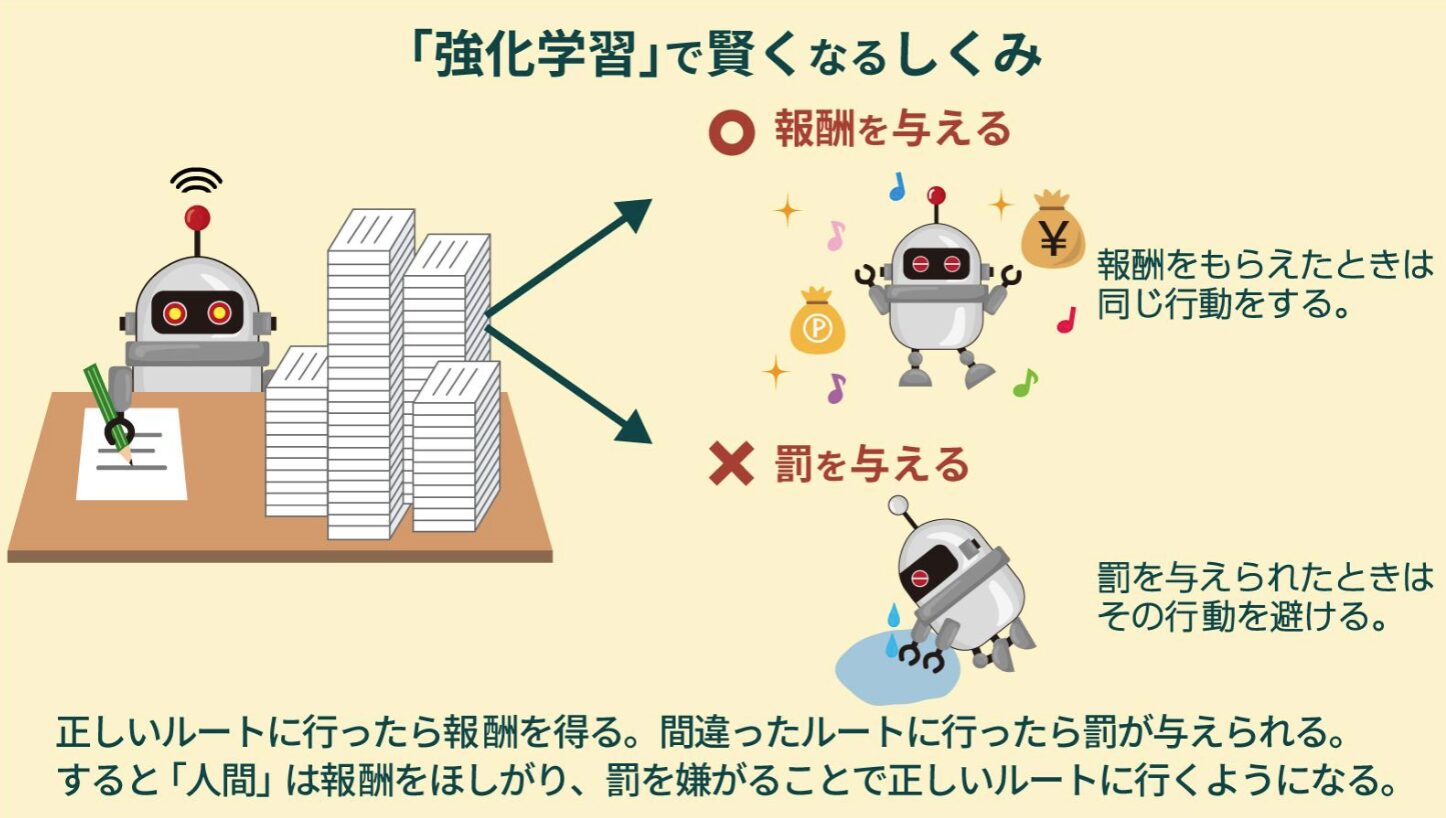

強化学習(Reinforcement Learning)

試行錯誤を繰り返しながら「どう行動すればより良い結果になるか」を学ぶ方法です。

システムは行動を選び、その結果に応じて「報酬(プラスのごほうび)や罰(マイナスの評価)」を受け取り、徐々に最適な行動を身につけます。囲碁や将棋のAI、自動運転の研究などで活用されています。

引用元サイト:ビジネス+IT

| 学習方法 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 教師あり学習 | 入力データと答え(ラベル)をセットで学習。 | スパムメール判定、売上予測 |

| 教師なし学習 | 答えのないデータから規則性を発見。 | 顧客のクラスタリング |

| 強化学習 | 試行錯誤を繰り返し、報酬を最大化する行動を学ぶ。 | 自動運転、ゲームAI |

ニューラルネットワークとディープラーニング

近年のAIブームをけん引しているのがディープラーニング(深層学習)です。

- ニューラルネットワーク:人間の脳の仕組みを模したモデル。

- ディープラーニング:多層のニューラルネットワークを用いて高度な認識・予測を可能に。

活用例としては、音声認識(SiriやAlexa)・画像認識(顔認証システム)・自然言語処理(翻訳・チャットAI)などがあります。

最新のAI技術

- 基盤モデル:汎用的に使える大規模AIモデル。

- 生成AI:文章や画像、音声などを自動生成するAI。ChatGPTやMidjourneyが代表例。

- 大規模言語モデル(LLM):膨大なテキストデータを学習し、人間らしい自然な文章を生成。

AI活用における課題とリスク

AIを利用する際には以下のリスクも考慮する必要があります。

- 法律的リスク:著作権や個人情報保護法の違反。

- ハルシネーション:もっともらしいが誤った回答を出す現象。

- 説明可能性の不足(XAI):なぜその結論に至ったかが不透明。

- HITL(Human-in-the-Loop):人間が介入し、AIの判断を確認・修正する仕組みが不可欠。

AIの応用分野

AIは実際に以下のような分野で活用が進んでいます。

- 医療:画像診断支援、創薬研究。

- 金融:不正取引検知、与信審査、資産運用。

- 製造業:故障予測、品質管理、スマートファクトリー。

- 物流:需要予測、配送ルートの最適化。

- 日常生活:スマートスピーカー、レコメンド機能(YouTubeやNetflix)

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| AI(人工知能) | 人間の知的活動を模倣する技術。 |

| 特化型AI | ある分野に特化したAI(例:将棋AI)。 |

| 汎用AI | 幅広い分野に対応できる、より人間に近いAI。 |

| 機械学習 | データから規則を学ぶ技術(教師あり/教師なし/強化学習)。 |

| ニューラルネットワーク | 人間の脳の仕組みに似た学習モデル。ディープラーニングの基盤。 |

| 基盤モデル | 多用途で使える大規模AIモデル。 |

| 生成AI | テキストや画像を自動生成するAI(ChatGPTなど)。 |

| 大規模言語モデル(LLM) | 膨大なテキストから学習し、自然言語を生成するAIモデル。 |

| ハルシネーション | AIが誤った情報を生成する現象。 |

| XAI(説明可能AI) | AIの判断過程を人間に説明できる仕組み。 |

| HITL | 人間がAIの判断に介入して最終決定を行う仕組み。 |

製造工程におけるシステム

製造業は、効率性と品質を両立させることが常に求められています。

そのため、設計から製造、在庫管理までを支えるシステムや方式が数多く存在します。

CADとCAM:設計と製造を支援するシステム

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| CAD(Computer Aided Design) | コンピュータを使って設計図面やモデルを作成するシステム。建築や自動車設計などで利用され、作業の効率化や精度向上につながる。 |

| CAM(Computer Aided Manufacturing) | CADデータをもとに、製造工程を制御・自動化するシステム。NC工作機械や3Dプリンタなどの動作を支援。 |

👉 CADは設計支援、CAMは製造支援とセットで押さえるのがポイントです。

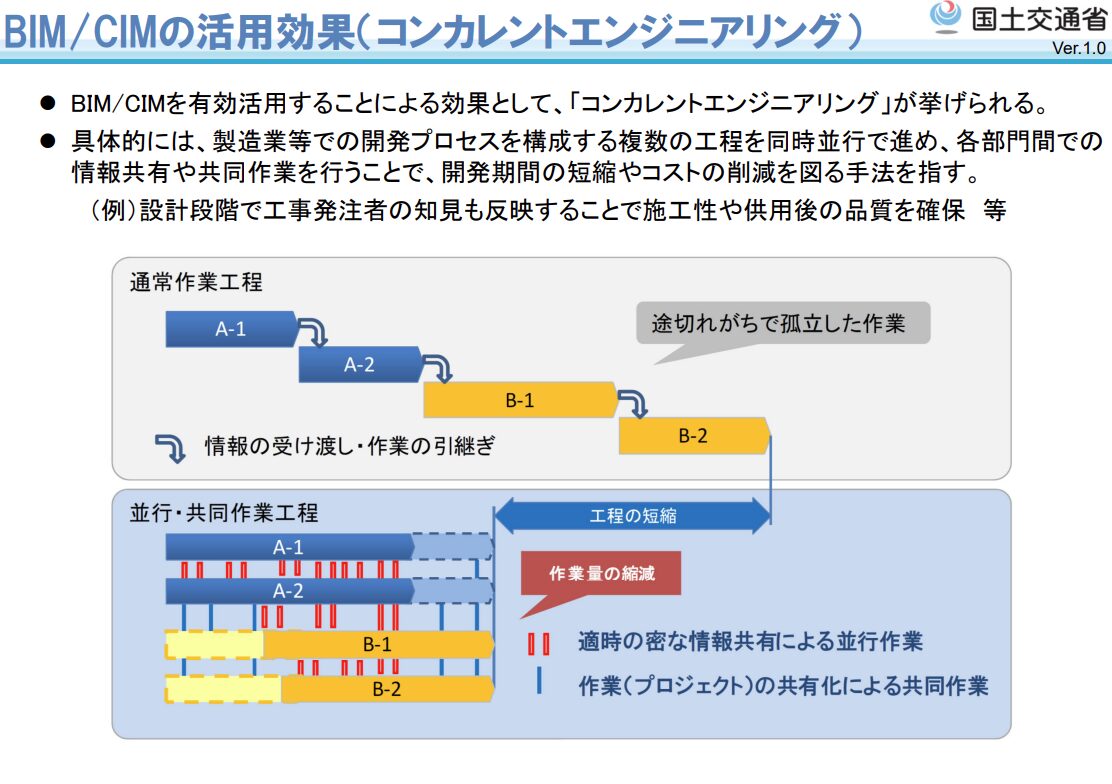

コンカレントエンジニアリング:並行処理で効率化

- 従来の方式:設計が終わってから製造工程を検討する「直列型」。時間がかかり、修正コストも大きい。

- コンカレントエンジニアリング:設計と製造を同時並行で進める方式。開発期間を短縮し、トータルコストを削減できる。

例)自動車メーカーで、設計段階から製造部門が参加し、実際の生産しやすさを考慮して設計する。

引用元:国土交通省

生産方式の種類

製造のやり方には、大きく2つの区分と、人員配置による方法があります。

| 区分 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 受注生産方式 | 顧客から注文を受けてから生産する。 | 在庫リスクが少ないが、納期は長め。 |

| 見込生産方式 | 需要を予測してあらかじめ生産。 | 在庫リスクがあるが、すぐに納品可能。 |

| 人員配置 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| ライン生産方式 | ベルトコンベアで流れ作業を行う方式。 | 大量生産に適している。 |

| セル生産方式 | 少人数のチームが1つの製品を完成させる方式。 | 多品種少量生産に強い。 |

在庫管理の仕組み

効率的な生産には「在庫の持ち方」も重要です。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| JIT(Just In Time) | 必要な部品を、必要な時に、必要な量だけ生産する仕組み。トヨタ生産方式の代表例。 |

| かんばん方式 | 部品の補充を「かんばん(カード)」で指示する仕組み。JITを実現するための具体的手法。 |

👉 「JIT=無駄を省く思想」「かんばん=それを実現する道具」とセットで覚えましょう。

その他の生産システム

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| FMS(Flexible Manufacturing System) | 柔軟生産システム。製品の種類が変わっても素早く対応できる自動化設備。 |

| MRP(Material Requirements Planning) | 資材所要量計画。在庫や生産計画に基づき、必要な材料を算出。 |

| リーン生産方式 | 無駄を徹底的に省き、コスト削減と効率化を実現する方式。 |

e-ビジネス

インターネットの普及によって、私たちの生活やビジネスは大きく変わりました。

その代表例がe-ビジネス(電子ビジネス)であり、その中核を担うのがEC(電子商取引)です。

ECは「インターネットを通じた取引」を意味し、Amazonや楽天市場といった通販だけでなく、企業間取引や金融サービスまで幅広く活用されています。

ECの取引形態

| 区分 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| BtoB(Business to Business) | 企業同士の取引。部品の発注や卸売。 | 企業間の資材発注システム |

| BtoC(Business to Consumer) | 企業と消費者の取引。一般的なネットショッピング。 | Amazon、楽天市場 |

| BtoE(Business to Employee) | 企業が従業員向けにサービスを提供。 | 社員専用の福利厚生ECサイト |

👉 ITパスポートでは「BtoB=企業同士」「BtoC=企業と消費者」といった基本の違いを押さえておくと得点につながります。

ECを支えるビジネスモデル

ECを成長させるためには、顧客行動を踏まえたビジネスモデルの設計が重要です。

| ビジネスモデル | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| ロングテール | 少数しか売れない商品でも、ネット上では種類を豊富にそろえることで大きな売上につながる。 | Amazonの書籍販売 |

| フリーミアム | 基本サービスは無料、追加機能で課金。多くのユーザーを集めつつ一部が有料利用者になる。 | Spotify、Dropbox |

| O2O(Online to Offline) | ネットから実店舗へ誘導する仕組み。 | ネットでクーポン→店舗利用 |

👉 これらのモデルは実際のサービスでも頻出。試験対策だけでなく、マーケティングや企画にも役立ちます。

ECを利用したサービス形態

ECは単なる「物の売買」にとどまらず、金融・認証・契約など幅広い領域に活用されています。

| サービス | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| EDI(Electronic Data Interchange) | 企業間で受発注データを電子的に交換。紙やFAXを減らし効率化。 | 自動車メーカーの部品調達 |

| フィンテック(FinTech) | ITを活用した金融サービス。決済や投資、融資まで幅広い。 | PayPay、LINE証券 |

| アカウントアグリゲーション | 複数の口座・カードの情報を一元管理。 | マネーフォワードME |

| エスクローサービス | 第三者が代金を一時預かり、取引の安全性を確保。 | メルカリの取引システム |

| 暗号資産(仮想通貨) | ブロックチェーンを活用したデジタル通貨。 | Bitcoin、Ethereum |

| eKYC(electronic Know-Your-Customer) | オンライン本人確認。 | 銀行口座開設アプリ |

| AML(Anti-Money Laundering) | マネーロンダリング対策。金融機関における監視・報告が義務化。 | 銀行システムの不正監視 |

e-ビジネスがもたらす効果

- 効率化:人手や紙を減らし、自動化によって取引がスピーディーに。

- 利便性向上:消費者は24時間いつでも買い物が可能。

- グローバル化:国境を超えたビジネスが可能。

- セキュリティ強化の必要性:不正アクセスや詐欺も増えるため、認証や暗号化の技術が不可欠。

IoTシステム・組込みシステムとは?

近年、私たちの生活や産業に大きな変革をもたらしているのが「IoTシステム」と「組込みシステム」です。

どちらもITパスポート試験で頻出の重要分野であり、テクノロジーの未来を考えるうえで欠かせません。

ここでは、その概要から具体例、活用方法までわかりやすく解説します。

IoTシステムとは?

IoT(Internet of Things)とは、「あらゆるモノがインターネットにつながり、情報をやり取りする仕組み」のことです。

従来は人間が直接操作していたものが、センサーや通信機能を備えることで自動的にデータを集め、分析・制御できるようになりました。

IoTシステムを構成する要素

- デバイス:IoT機器(例:スマート家電、スマートフォン)。

- サーバ:集めたデータを処理・分析する中枢。

- センサー:温度、湿度、位置情報などを検出。

- アクチュエーター:センサーの情報をもとに動作(例:モーター制御)。

- スマートメーター:電力使用量をリアルタイムで計測し、効率化を支援。

- デジタルツイン:現実世界の設備や状況を仮想空間に再現してシミュレーションする技術。

IoTデバイスの具体例

IoTの世界はすでに私たちの生活に浸透しています。

- ドローン:物流・農業・災害調査で活躍。

- スマートスピーカー:音声操作で家電や音楽をコントロール。

- コネクテッドカー:インターネットに接続し、ナビ・安全運転支援・自動運転の基盤に。

- スマートグラス(AR/MRグラス):拡張現実を利用した作業支援や教育。

- HEMS(Home Energy Management System):家庭内の電気使用量を見える化し、省エネを促進。

IoT活用の進化段階

IoTは段階的に高度化しています。

- 監視:センサーでデータを収集する段階。

- 制御:収集したデータをもとに自動で機器を操作。

- 最適化:AIや分析技術で効率を最大化。

- 自律化:人間の介入がなくてもシステムが自ら判断し行動。

多くの企業では、PoC(Proof of Concept:概念実証)を行い、小規模な実験で有効性を確かめたうえで本格導入しています。

IoTの応用分野

IoTは幅広い分野で活用されています。

- スマートファクトリー:IoTとAIを組み合わせた工場の自動化。生産効率や品質が飛躍的に向上。

- スマート農業:土壌や気候をセンサーで測定し、農作物の生育を最適化。労働力不足解消や収穫量増加につながる。

- 医療分野:ウェアラブルデバイスで健康状態をリアルタイムに把握。遠隔診療や予防医療に活用。

- 物流:荷物の位置をGPSやRFIDで追跡。配送効率の改善。

組込みシステムとは?

IoTと混同されやすいのが組込みシステム(Embedded System)です。

これは「特定の機械や製品に組み込まれ、その機能を実現するコンピュータシステム」を指します。

特徴

- PCのような汎用性はなく、特定の目的に特化。

- ハードウェアとソフトウェアが密接に結合している。

- 高速かつ安定した処理が求められる。

具体例

ファームウェア:機器に組み込まれた制御用ソフトウェア。

産業用ロボット:工場の自動化ラインで利用。

家電製品:洗濯機、電子レンジ、エアコンなど。

自動車:エンジン制御や安全装置を管理。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| IoT | モノがインターネットにつながり、情報を交換する仕組み。 |

| IoTデバイス | センサーやスマートメーターなど。 |

| アクチュエーター | 電気信号を動作に変換する装置。 |

| デジタルツイン | 現実の設備を仮想空間に再現し、シミュレーション可能にする技術。 |

| ドローン | 空撮や物流に利用される無人航空機。 |

| スマートスピーカー | 音声操作が可能な家庭用AIデバイス。 |

| コネクテッドカー | インターネットに接続してサービスを利用できる自動車。 |

| スマートグラス | AR/MR機能を備えた眼鏡型デバイス。 |

| HEMS | 家庭のエネルギー管理システム。 |

| PoC | 実証実験。アイデアを小規模で試す取り組み。 |

| スマートファクトリー | IoTやAIを導入した工場の自動化。 |

| スマート農業 | IoTを活用した効率的な農業。 |

| 組込みシステム | 家電や産業ロボットなどに組み込まれる制御用システム。 |

IT技術がもたらした革命と今後の社会

私たちが今まさに直面しているのが、第4次産業革命(インダストリー4.0)です。

AI・IoT・ロボットが融合し、Society5.0(人間中心の超スマート社会)の実現が目指されています。

産業革命とSociety5.0の流れ

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 第1次産業革命 | 18世紀後半、蒸気機関の発明により、工場制機械工業が始まった時代。生産効率が大幅に向上。 |

| 第2次産業革命 | 19世紀後半、電力や石油を利用し、大量生産が可能になった時代。鉄道や通信も発展。 |

| 第3次産業革命 | 20世紀後半、コンピュータとインターネットの普及により、自動化・情報化が進んだ時代。 |

| 第4次産業革命(インダストリー4.0) | IoT・AI・ロボットなどが連携し、産業構造そのものが進化する革新。ドイツが提唱。 |

| Society5.0 | 日本が提唱する「人間中心の超スマート社会」。AI・IoTを活用し、産業だけでなく暮らし全体を豊かにする未来像。 |

まとめ

ITパスポート試験における「技術開発戦略」は、単なる用語暗記ではなく、社会やビジネスの未来を理解するための基礎です。

この記事を参考に、試験対策と同時に、今後のキャリアに役立つ知識として身につけてください。

企業って何?.jpg)