目次

はじめに

近年、Webサービスやアプリ開発において「UI(User Interface)」と「UX(User Experience)」という言葉は頻繁に使われるようになりました。

UXは「体験」を意味し、UIはその体験を実現するための「接点」と言えます。

ユーザーが目にする画面、触れるボタン、入力するフォーム、ページのレイアウト――これらすべてがUIです。

本記事では、UIデザインの基本から最新のデザイン手法までを解説し、実務で活用できる考え方をまとめていきます。

UX(ユーザー体験)とは?

UIとUXの違いと関係性

まずは混同されやすい UIとUXの違い を整理しましょう。

| 項目 | UI(ユーザーインターフェース) | UX(ユーザーエクスペリエンス) |

|---|---|---|

| 定義 | ユーザーとサービスの接点(画面・ボタン・デザイン要素など) | サービス全体を通して得られる体験や感情 |

| 役割 | 「見やすい・使いやすい」インターフェースを設計する | 「楽しい・快適・安心」といった体験価値を生み出す |

| 位置づけ | UXの一部に含まれる | より広範囲の概念 |

| 例 | ログイン画面のレイアウト、購入ボタンの色 | 購入手続きがスムーズでストレスがないこと |

つまり、UXを良くするためにUIが存在するという構図です。

UI単体で考えるのではなく、「どのような体験を提供したいか」から逆算することが重要です。

昔、まだ20代の頃、知人とともに飲み屋の引き戸にドアノブのような取っ手を付けたら、普段通いなれているはずの常連さんすら取っ手を引っ張たり押してたりして首をひねりながら「開かない、閉まってる?」と言いながら帰ろうとしていました。

人は直感的にドアノブのような取っ手がついていたら押すか引くかするものだと思い込むようです。

これは良くない例ですが、どう操作するかを気付かせる「視覚的な手がかり」をシグニファイアといいます。

UI/UXが注目される背景

なぜ今、UIやUXがこれほど注目されるのでしょうか。その背景には以下の要因があります。

- テクノロジーの進化とサービスの多様化

Webアプリやスマホアプリの利用が増加し、ユーザーは多種多様なUIに触れるようになりました。そのため「比較」されることも多くなり、体験の質がブランド選びの基準になります。 - デザインが企業価値を高める時代に

デザイン主導の企業はそうでない企業に比べて株価上昇率が高いという報告(DVI=デザイン・バリュー・インデックス)があり、ビジネス的にもUI/UXへの投資が重要視されています。 - 顧客体験が差別化の鍵に

同じ機能を持つサービスが並ぶ中で、勝敗を分けるのは「どれだけストレスなく快適に使えるか」です。UI/UXの質は、顧客のロイヤルティや継続利用に直結します。

UIで重視すべきポイント

UIデザインにおいて重要なのは「見やすさ」「操作のしやすさ」「一貫性」です。

具体的に解説します。

① デザイン

- フォント、配色、画像、アイコンの統一感

- ブランドイメージを反映したビジュアル

- 視認性を意識した文字サイズ・行間

② 人間の自然な動きに合わせる

- スマホは下部にボタンを配置することで片手操作をしやすくする

- 視線の動きに沿ったレイアウト(Z型・F型)を意識する

③ 操作性

- ページ遷移をスムーズにする

- 各デバイス(PC/スマホ/タブレット)に最適化したUIを用意

- 「押したけれど反応しない」「どこを押せばいいか分からない」を防ぐ

これらを意識することで「シンプルで直感的なUI」を実現できます。

UIデザインに関連する用語と考え方

ワイヤーフレーム/モックアップ/プロトタイプ

UI設計の工程でよく出てくる用語です。

| 用語 | 概要 | 主な目的 |

|---|---|---|

| ワイヤーフレーム | 配置や構造を線で示した設計図 | 情報設計の検証 |

| モックアップ | 色やデザインを反映した静的サンプル | デザインの検証 |

| プロトタイプ | 実際に操作できる試作品 | 操作性の検証 |

段階を踏むことで、ユーザーにとって「使いやすいか」を早い段階で確認できます。

流れとしては、ワイヤーフレーム⇒モックアップ⇒プロトタイプの順です。

マテリアルデザイン

Googleが提唱するデザイン手法で、「直感的に操作できるUI」を実現することを目的としています。

特徴は以下の通りです。

- 現実世界の物理的法則を取り入れる

- 紙とインクの要素で組み立てる

- 色数を少なく配色する

- 影を活用して立体感を作る

- 連続性のあるアニメーション

公式サイト:Material Design

デザインシステム

デザインの「共通ルール」を体系化したもの。

コンポーネントやスタイルガイドを用意しておくことで以下の効果があります。

- 制作効率が上がる(再利用可能)

- UIの一貫性を担保できる

- チーム全体でブランド体験を統一できる

代表例としてGoogleの「Material Design」やIBMの「Carbon Design System」があります。

トンマナ(Tone & Manner)

Tone(調子・色調)& Manner(様式・作風)

広告やWebサイト全体に一貫性を持たせ、ブランドをイメージしやすくするためのルールです。

例:

- 高級ブランド → 黒・ゴールド基調、フォントはセリフ体

- 子供向けアプリ → 明るい色合い、丸みのあるフォント

VI(Visual Identity)とBI(Brand Identity)

- VI:ロゴ、カラー、グラフィックなど視覚的な統一要素

- BI:ブランドの理念や価値を言語化したもの

UIデザインはこれらの一部を担い、ユーザーにブランドイメージを直感的に伝える役割を果たします。

ちなみにBIは、ビヘイビア・アイデンティティを指すこともあります。

意味としては、 企業やブランドの「行動や振る舞いの統一性、独自性」を指し、MI(マインド・アイデンティティ:企業理念)を具体的な行動に落とし込んだものです。

ここにMI(Mind Identity)を足して、CI(コーポレート・アイデンティティ)としてまとめて説明しているところもあります。

OOUI(Object Oriented User Interface)

「オブジェクト指向UI」と呼ばれる設計思想。プロダクト改善に有効。

ユーザーが目的とする「モノ(オブジェクト)」を中心に設計する考え方です。

目的は「ユーザーにとっての使いやすさ」

タスク志向UI

まず操作を選んでから対象を選ぶ方式。

タスクが多く複雑であるほど「ユーザーの目的への到達」が遠のいてしまう傾向にある。

OOUIと真逆の考え方。

OOUIの方が直感的で分かりやすく、現代のUIに多く採用されています。

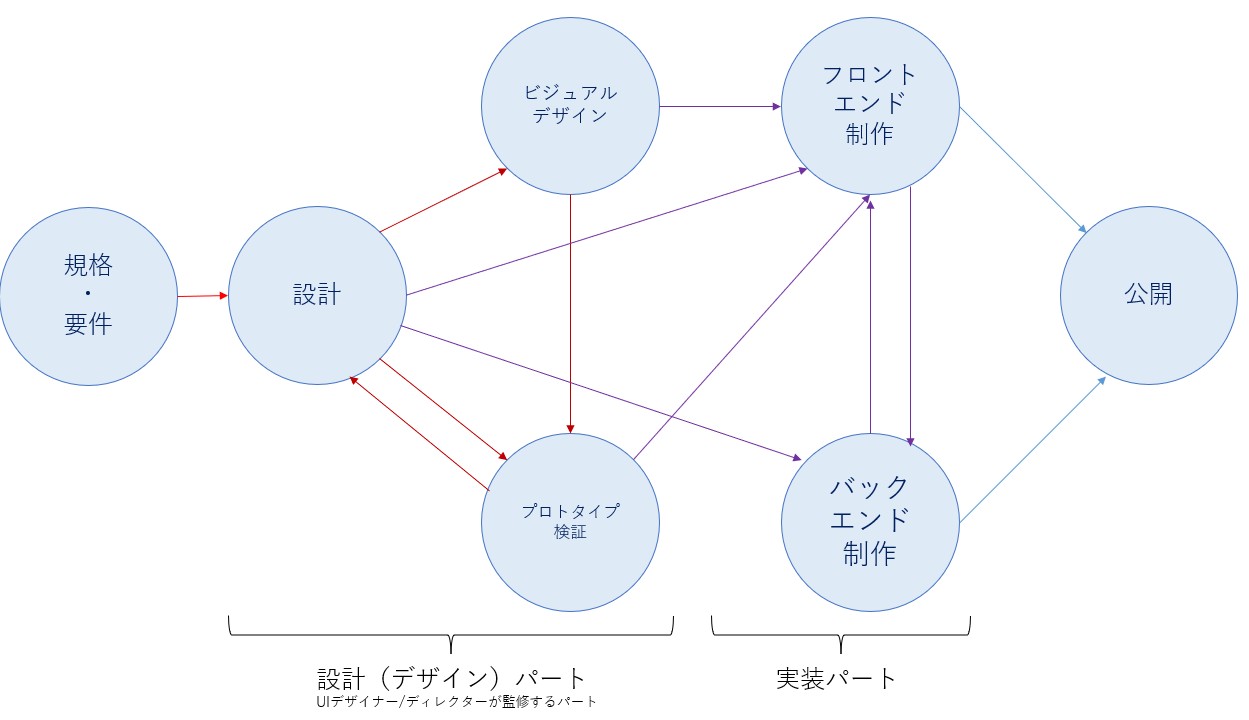

UI設計の流れ(実務視点)

- ユーザーリサーチ

どのようなユーザーが、どんな目的で使うのかを調査。 - ワイヤーフレーム作成

機能や情報の配置を設計。 - モックアップ作成

ブランドに合わせた配色やフォントを反映。 - プロトタイプ検証

実際に操作してもらい、課題を洗い出す。 - デザインシステムに統合

成果物をルール化し、他プロジェクトにも活かす。

設計

・画面の遷移(せんいと読みます)検討

・画面の構成検討

・ナビゲーションのデザイン

・ビジュアルの方向性の検討

・デザインのルール策定

・動きの検討

・サービスの仕様の検討

成果物

・ストラクチャーマップ(遷移図/フロー図)

・ワイヤーフレーム(構成書)

ビジュアルデザイン

・ビジュアルデザインファイル

プロトタイプ

・動き(遷移)の確認

事例紹介:UI改善で成果を上げたケース

1. ECサイトの購入ボタン

購入ボタンの色を「背景とコントラストの強い緑」に変更 → コンバージョン率が15%向上。

2. モバイルアプリのナビゲーション

下部タブに主要メニューを配置 → ユーザーの離脱率が20%改善。

3. SaaSサービスのダッシュボード

グラフや数値をカード型で表示 → 情報の理解度が上がり、サポートへの問い合わせが減少。

UIの小さな改善が大きな成果につながる好例です。

まとめ:UIはUXを支える「土台」

UIデザインは「美しい見た目を作ること」だけではなく、ユーザーの行動をサポートし、快適な体験を提供するための設計です。

UXを前提に考えることで、UIの方向性は明確になります。

- シンプルで直感的に操作できる

- ブランドイメージを体現している

- デバイスや利用環境に対応している

これらを実現することで、ユーザーは「このサービスは使いやすい」「また使いたい」と感じ、企業やブランドの成長につながります。

これからのWebデザイナーはマーケティングにも強くないといけません。WebデザインからWebディレクション(Webサイト制作の指揮・管理を行い、クライアントのビジネス目標達成に貢献する業務全般)まで学べます。お得ですよ。

インターネットアカデミーの説明ページはこちら