~経営陣から現場まで成果を出すための必須プロセス~

目次

はじめに

Webマーケティングで成功する企業と失敗する企業の分かれ目はどこにあるのでしょうか?

広告予算の多寡、最新ツールの有無、デザインの洗練度…。

もちろんこれらも重要ですが、実はもっと根本的な部分に違いがあります。

それは「リサーチの質」です。

経営層にとっては理念と整合する戦略設計をするために。

現場職員にとっては、日々の施策を正しく実行するために。

どちらにとってもリサーチは「8割を占める」基盤といえます。

| リサーチをしない | 経験・勘・度胸で意思決定 | 成功率が低くなる |

①客観性に欠ける(パワーバランスで左右される)

②経験には限界がある(すべてを経験することはできない)

③市場の大きな変化に対応できない(未来は「自分の」過去の延長線上にはない)

| リサーチを実施すると | データを活用して意思決定 | 成功率が高くなる |

①客観的な数値で議論できる(建設的な議論ができる)

②多面的な視点で議論できる(他人の経験から学び、思い込みを排除できる)

③思いがけない発見がある(作り手側が気付かないニーズやアイデアが得られる)

Webマーケティングのゴールは理念と整合すること

Webマーケティングの最終目的は「売上向上」だけではありません。

経営理念と整合性があるゴールを設定することが重要です。

- 顧客との信頼関係の構築

単発の売上よりも、長期的に信頼される存在になることこそ最大の成果です。 - ゴールからの逆算思考

施策は必ず「ゴールから逆算」して組み立てる必要があります。明確な目標があるからこそ、個人や組織のモチベーションも高まります。 - 組織全体の共通認識

経営陣の描くビジョンと、現場が行う日々の施策。その間にズレが生じれば効果は半減します。理念と戦略の整合性が、全社的な推進力を生みます。

| ポイント | 経営層にとっての意味 | 現場にとっての意味 |

|---|---|---|

| ゴール設定 | 経営理念と整合する目標を示す | 日々の施策に方向性を与える |

| 信頼関係 | 短期売上より顧客の長期的ロイヤルティを重視 | 顧客対応のモチベーションが高まる |

| 逆算思考 | ビジョンから戦略・施策を分解 | 自分の仕事が全体戦略にどう貢献するか理解できる |

「ゴールから逆算する」考え方を共有できれば、経営層と現場の認識が一致し、組織全体の推進力が生まれます。

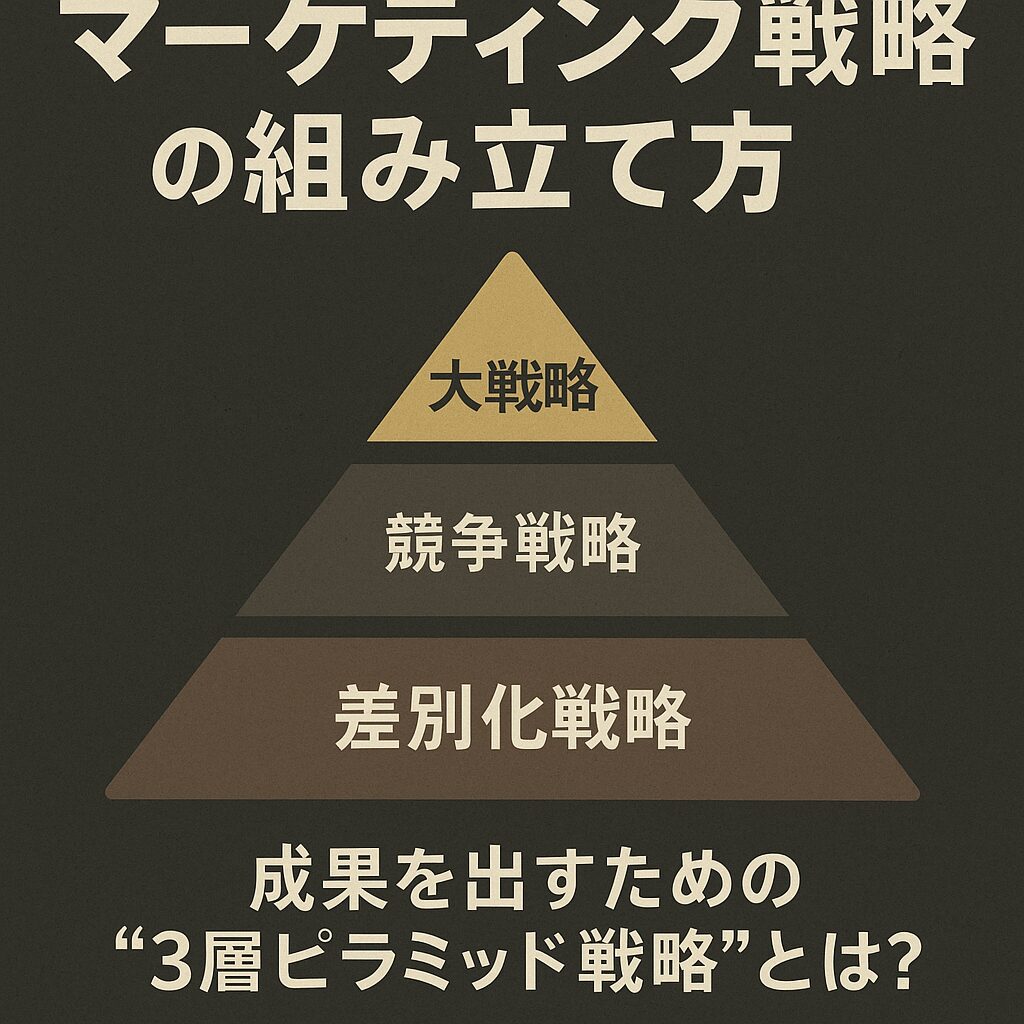

戦略策定におけるリサーチの本質

マーケティング戦略の優劣を決めるのは、リサーチの切り口そのものです。

感覚や経験だけに頼るのではなく、体系的な情報収集と分析が必要です。

代表的なマーケティングリサーチの手法

| デスクリサーチ | Web・新聞・出版物の掲載情報や、様々な調査会社、政府機関がすでに取得・公表している統計データを収集する手法 |

| ログデータ分析 | POSなどの購買履歴、サービス利用履歴、アクセスログなど、蓄積された行動履歴を分析する手法 |

| FGI(Focus Group Interview) | 1グループ5~6人程度で対象者をグルーピングし、モデレーター(司会者)のリードで座談会形式で意見を収集する手法 |

| DI(Depth Interview) | 対象者と1対1のインタビュー形式でヒアリングを行う手法 |

| 観察調査 | 対象者の行動や動作、施設の実態などを観察、記録する手法 |

| インターネットリサーチ | インターネットとリサーチシステムを使って、アンケートの依頼・回収を実施する手法 |

| 紙調査 | アンケート用紙を配布し、郵送して回答・返送してもらう手法 |

| 訪問調査 | 対象者の自宅に訪問し実態把握する手法 |

| 会場調査・HUT(Home-Use-Test) | 調査会場へ来場、または試作品を自宅で受け取ってもらい、実際に見る・触る・食べるといったアクションをしてもらいながら意見を集める手法 |

| 電話調査 | 電話を使った調査。 |

各リサーチ手法の評価

| 調査手法 | コスト | 納期 | 調査可能 エリア | 情報の 深さ | 情報の 精度 | 加工 容易性 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Web | 〇 | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | 最も活用 |

| 紙 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 手軽 |

| 訪問 | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | △ | 生活感把握 |

| 会場/HUT | △ | △ | △ | ◎ | 〇 | △ | 実際に試してもらう調査が可能 |

| 電話 | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | シニア向け |

| FGI | △ | ✕ | △ | 〇 | ◎ | △ | モデレーターが鍵 |

| DI | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | インタビュアーが鍵 |

| 観察 | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ✕ | 観察力が必要 |

| ログ | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ✕ | 事実ベース |

| デスク | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | △ | ✕ | 情報ソースを探せるかが鍵 |

| ChatGPT | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | もっともコスパが良い |

外部環境分析

外部環境は「マクロ」と「ミクロ」に分けられます。

- マクロ環境(コントロール不能)

法規制、景気動向、技術革新、社会トレンドといった要素は企業が直接コントロールできません。ここで有効なのが PEST分析(政治・経済・社会・技術)です。 - ミクロ環境(一部コントロール可能)

業界内競争や顧客、サプライヤーとの関係など。ここでは 5フォース分析(競合他社、新規参入、代替品、顧客、供給者)を使い、自社が置かれた立場を把握します。

| フレームワーク | 分析対象 | 主な視点 |

|---|---|---|

| PEST分析 | 政治・経済・社会・技術 | 法規制、景気動向、社会価値観、技術革新 |

| 5フォース分析 | 業界内競争 | 競合、新規参入、代替品、顧客、供給者 |

内部環境分析

自社の強みと弱みを把握することも欠かせません。

競合に勝てる領域や改善すべき点を洗い出し、戦略の土台を作ります。

「顧客が選ぶ理由」「競合に負けている理由」を明確化します。

内部環境の具体例

1. 経営資源(リソース)

- 人的資源:専門知識を持つ人材、優秀な営業力、チームワーク

- 技術力:独自技術、開発スピード、特許やノウハウ

- 資金力:資金調達力、投資余力、広告費や研究開発費に回せる予算

- 設備やインフラ:自社サーバー、最新の設備、生産体制

2. ブランド力

- 業界での知名度や信用度

- 顧客からのロイヤルティ(再購入率、口コミの多さ)

- 他社には真似できない「ストーリー」や「理念」

3. 商品・サービス

- 他社にない独自性(例:保証制度、カスタマイズ対応)

- 品質や機能の優位性

- サービス提供のスピードや柔軟性

4. マーケティング・営業力

- Web集客のノウハウ(SEO、SNS運用、広告運用)

- 営業担当者のスキルや顧客ネットワーク

- カスタマーサポート体制(24時間対応、チャットサポートなど)

5. 組織文化・マネジメント

- 社員のモチベーションや定着率

- 社内の意思決定スピード

- 部門間連携のスムーズさ

内部環境分析の具体的な問いかけ例

- 「お客様が当社を選ぶ理由は何か?」

- 「他社と比べて弱点になっているのはどこか?」

- 「強みを活かして新しい価値を生み出せる分野は?」

※ここからSWOT分析にいくのもありだと思うのですが、話が微妙に逸れるので下の方に付録でつけています。

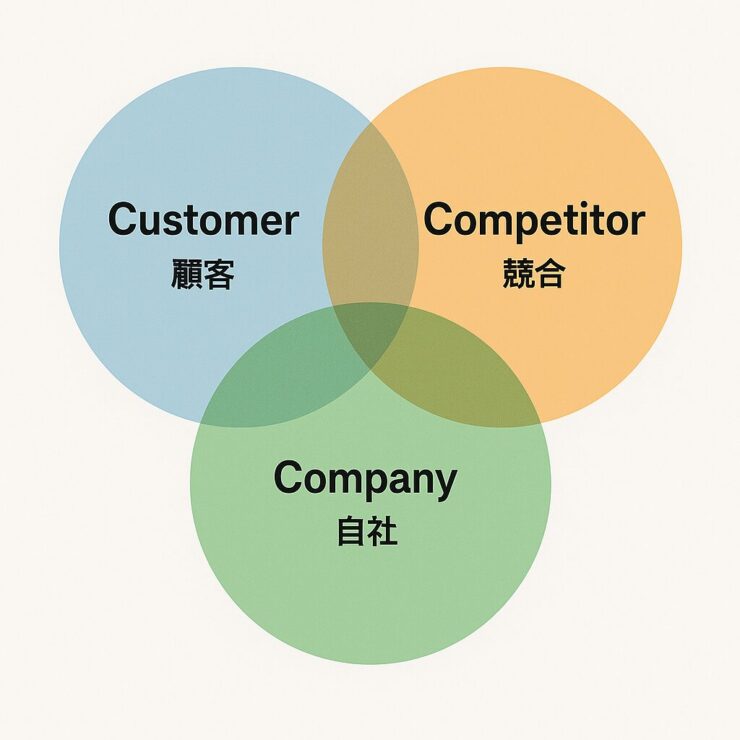

3C分析で全体像を整理

戦略を考える上で「何を軸に情報を整理するか」が重要です。

そこで有効なのが 3C分析 です。

- Customer(顧客)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

この3つの視点からリサーチを行うことで、自社がどこに立ち位置を確保すべきかが明確になります。

1. Customer(顧客)

顧客理解はすべての出発点です。

顧客が求めている価値や課題解決の方向性を知らなければ、どれほど優れた戦略も的外れになります。

- 顧客が検索に使うキーワード

- 商品・サービスに期待するベネフィット

- 年齢、性別、職業、ライフスタイルといった属性情報

- SNSや口コミでの評価

例として「健康食品」を扱う場合、ターゲットが「40代女性」か「20代男性」かで、訴求ポイントや販売チャネルは大きく異なります。

前者なら「美容・アンチエイジング」、後者なら「筋肉増強・トレーニング効率化」といった切り口が刺さるでしょう。

2. Competitor(競合)

顧客が商品やサービスを選ぶとき、必ず比較対象となるのが競合です。

自社の戦略を立てるには、競合の強みと弱みを把握することが欠かせません。

- 競合サイトのSEO順位や流入キーワード

- 提供している製品ラインナップや価格帯

- 広告出稿の傾向

- SNSでの発信内容とフォロワーとの関係性

例えば競合が「価格の安さ」で勝負している場合、自社が同じ土俵で戦えば消耗戦になります。

そこで「品質保証」「サポート体制」「ブランドの信頼性」といった別の強みで差別化する方が効果的です。

3. Company(自社)

最後に、自社の強みと弱みを明確にすることです。

リサーチの結果をもとに「競合と比較した際に、顧客が自社を選ぶ理由は何か?」を洗い出します。

- 自社ならではの技術力やノウハウ

- 他社にない独自のサービスや顧客サポート

- コスト競争力や流通チャネルの強み

- 逆に、改善が必要な弱点や顧客からの不満点

例えば、自社が持つ「長年の実績」と「安心のサポート体制」が強みなら、それを前面に押し出すことが有効です。

逆に「最新の技術に対応できていない」ことが弱みなら、そこを補うための提携や投資が戦略に組み込まれるべきです。

3C分析の相互関係

3Cは単なる3つの要素の寄せ集めではなく、相互に関係し合っています。

- 顧客(Customer) が求める価値を、

- 競合(Competitor) と比較して、

- 自社(Company) が勝てるポジションを見出す。

この三者を掛け合わせた「交点」が、自社が取るべき戦略の中核です。

3C分析の実践例

たとえば「オンライン英会話サービス」を展開する場合:

| 視点 | リサーチ結果 | 戦略的示唆 |

|---|---|---|

| Customer(顧客) | ビジネス英語を短期間で習得したい20〜30代社会人 | 「短期集中・成果保証型」のコースが刺さる |

| Competitor(競合) | 大手は低価格・長期受講モデルが主流 | 「安さ」で勝負すると消耗する |

| Company(自社) | 外資出身講師が多く実践的な指導が可能 | 「実務直結」「短期集中」を強みに打ち出す |

このように、3C分析を行えば「自社がどこで勝負すべきか」が明確になります。

3C分析の価値

3C分析は「顧客を理解し、競合を把握し、自社の強みを知る」ためのシンプルながら強力なフレームワークです。

- 経営層にとっては、戦略全体を見渡す「地図」となる。

- 現場にとっては、施策の優先順位を判断する「コンパス」となる。

つまり3C分析を軸に据えることで、経営層と現場が共通の言語を持ち、一枚岩となって戦略を推進できるのです。

| C | 内容 | 具体的なリサーチ例 |

|---|---|---|

| Customer(顧客) | 顧客ニーズや検索行動 | 検索キーワード調査、SNSの声、顧客アンケート |

| Competitor(競合) | 競合の強み・弱み | SEO順位、広告出稿、コンテンツ分析 |

| Company(自社) | 自社の強み・弱み | 技術力、ブランド力、価格設定、組織力 |

顧客・競合・自社の3軸を整理することで、戦略の「勝ち筋」が見えてきます。

Webマーケティングにおけるリサーチの実践

1. 顧客が使う検索キーワードを調べる

顧客は自分の課題を解決するために検索エンジンを使います。

多くの場合、「〇〇 方法」「△△ 比較」「おすすめ」「安い」といった形で調べます。

つまり、顧客が検索窓に入力する言葉そのものが「顧客のニーズを映す鏡」なのです。

- 具体例

- 「リモートワーク 効率化 方法」 → 生産性を高めたいニーズ

- 「Web会議システム 比較」 → 購入直前の検討段階にあるニーズ

- ツール活用

- Googleキーワードプランナー

- ラッコキーワード

- Ubersuggest

- Ahrefs / SEMrush

こうしたツールを使えば、検索数・関連語・競合性を定量的に把握できます。

また「サジェストキーワード」や「共起語」を分析することで、顧客が抱えている隠れた課題も見えてきます。

👉 ポイントは 「顧客はどんな悩みを、どんな言葉で表現しているか」 を把握することです。

2. 競合サイトの集客戦略を把握する

顧客は自社だけを見ているわけではなく、常に競合と比較しています。

競合のWebサイトを調べることで「市場における勝ち筋」や「まだ手つかずの領域」を見つけることができます。

- 分析するポイント

- SEO順位(どのキーワードで上位を取っているか)

- コンテンツの量と更新頻度(週1更新か、月1か)

- コンテンツの質(読みやすさ、専門性、事例紹介の有無)

- SNSとの連携(記事がどのようにシェアされているか)

- 外部からの被リンク(権威性の有無)

- 実務での例

例えば競合サイトが「入門者向けの記事」に強い場合、自社は「中級者向け・実務活用系」に絞ることで差別化できます。逆に、競合が「価格比較コンテンツ」で流入を得ているなら、自社は「導入事例や成功事例」にフォーカスするのも戦略の一つです。

👉 ポイントは 「競合の強みを理解し、同じ土俵では戦わないこと」 です。

3. 自社が狙うべきキーワードを決める

リサーチの最終目的は「どのキーワードで戦うか」を決定することです。

これは単純に検索数の多いキーワードを選ぶ作業ではなく、 「顧客の検索意図 × 自社の強み」の交点を見つけることが本質です。

- 選定の基準

- 顧客の課題解決に直結するか

- 自社が提供できる強みと一致しているか

- 検索ボリュームと競合状況のバランスは適切か

- 具体例

- 競合が「SEO ツール 無料」で集客している → 自社は「SEO ツール 比較表」や「業種別SEO活用法」で差別化

- 「働く母親 時短レシピ」 → 顧客像が明確で、コンテンツの刺さり方が強い

- 「中小企業 DX 補助金」 → 経営層に直結するキーワードで、CVにつながりやすい

- ニッチ領域を見極める

大手企業が「検索数が多いビッグワード」を狙うのに対し、中小企業や個人事業では「検索数は少ないが意図が明確なロングテールキーワード」を狙う方が効率的です。

👉 ポイントは 「勝てる土俵を見極め、そこに集中する」 ことです。

- 顧客が「どんな言葉」で「どんな悩み」を検索しているかを徹底リサーチ

- 競合がどのように集客しているかを分析し、差別化ポイントを見つける

- 自社の強みと顧客の検索意図が交差するキーワードを狙う

このプロセスを踏むことで、Webマーケティング施策は「勘や経験」ではなく「根拠ある戦略」として動き出します。

顧客理解が「自分ゴト化」を生む

なぜ「自分ゴト化」が重要なのか

マーケティングの世界では「お客様の心を動かせなければ行動(購入・申込)には至らない」と言われます。そのためには、顧客が「これは自分のための情報だ」「今の自分に必要だ」と直感できる状態、すなわち 自分ゴト化 が欠かせません。

ターゲットをぼんやり「全員」としてしまうと、メッセージは平均化されてしまい、結果として誰にも刺さらないものになります。逆に、ターゲットを明確に絞ることで顧客の感情に強く響き、行動に直結します。

ターゲット設定による違い

下の例を見てください。

| ターゲット設定 | 結果 |

|---|---|

| 全世代向け「レシピサイト」 | 競合が多く、情報が埋もれてしまい差別化が難しい |

| 働く母親向け「時短レシピ」 | 「私のためのコンテンツ」と思われ、アクセス率・行動率が大幅に向上 |

同じ「レシピサイト」でも、対象を「働く母親」に絞ることで、ユーザーは「まさに自分の悩みに応えてくれている」と感じます。結果的にSNSでのシェアやブックマーク、リピート訪問へとつながるのです。

ペルソナ設計の重要性

この「自分ゴト化」を戦略的に進めるために有効なのが ペルソナ設計 です。

ペルソナとは、自社の理想的な顧客像を「実在するかのように」具体的に描いたものです。

- 年齢、性別、職業、居住地

- 家族構成(子育て中・独身など)

- 価値観(節約志向、効率重視、趣味嗜好など)

- 日常の悩みや課題(時間不足、健康維持、キャリア形成など)

例:働く母親向けのペルソナ

- 35歳、共働き、子ども2人

- 平日はフルタイム勤務で帰宅は19時過ぎ

- 料理はできるだけ時短で済ませたい

- 家族の健康にも配慮したい

このペルソナをベースに記事や広告を作れば、「時短調理」「子どもが喜ぶ」「栄養バランス」といったキーワードが自然と盛り込まれ、顧客に刺さりやすくなります。

自分ゴト化を促す表現の工夫

ペルソナを明確にすると、文章やデザインの表現も変わってきます。

- 全世代向け:「簡単でおいしいレシピを紹介!」

- 働く母親向け:「仕事帰りでも15分で作れる、子どもが喜ぶ時短レシピ」

後者の方が「私のため」と感じられ、行動につながりやすいことは一目瞭然です。

経営層と現場それぞれへのメリット

- 経営層にとっては、顧客像を明確にすることで「どこに投資すべきか」が判断しやすくなる。

- 現場職員にとっては、ターゲットが具体化されることで「何をどう発信すればよいか」が明確になる。

組織全体で共通の顧客イメージを持つことで、広告・コンテンツ・営業活動に一貫性が生まれ、成果が最大化します。

顧客理解を深め、ターゲットを絞り込むことで「自分ゴト化」が生まれます。

- 全体向けのメッセージは平均化して響かない

- ペルソナ設計で顧客像を明確化

- 具体的な悩みやシーンに沿った表現を使う

- 経営層と現場の両方にメリットがある

自分ゴト化を促せば、コンテンツや広告は単なる情報発信ではなく「顧客の行動を動かす強力なメッセージ」へと変わります。

リサーチから戦略設計までの流れ

ゴール設定

↓

外部環境リサーチ(PEST・5フォース)

↓

内部環境リサーチ(強み・弱み分析)

↓

3C分析で統合

↓

キーワード調査・競合分析

↓

ターゲット顧客像の具体化

↓

戦略設計 → 施策実行 → 検証・改善

このプロセスを繰り返すことで、戦略は常に「最新の顧客行動」に適合していきます。

現場で活かせるリサーチの工夫

Webマーケティングは「仮説を立てる → 施策を打つ → 検証する」の繰り返しです。

その際に必要なのが、定量データと定性データの両輪でリサーチを進めることです。

数字だけでは見えない部分もあれば、声だけでは全体像を把握できないこともあります。

両方を組み合わせてこそ、より精度の高い戦略が生まれます。

1. 定量データ:数字が示す「客観的な事実」

定量データは、マーケティングの土台となる客観的な数字情報です。

- アクセス解析(Google Analytics, GA4)

→ どのページがどれくらい読まれているか、どのチャネルから来ているかを把握できる。 - 検索ボリューム(Googleキーワードプランナーなど)

→ 顧客がどの言葉を使って課題を検索しているかを明確にできる。 - 広告のクリック率・CVR

→ どんな訴求が実際に刺さっているかを数値で検証できる。

定量データは「事実を裏付けるエビデンス」として役立ちます。

ただし数字は「結果」しか教えてくれないため、「なぜそうなったのか」という背景までは見えません。

2. 定性データ:数字に現れない「顧客の本音」

定性データは、顧客の声や行動の裏に隠れた動機や感情を探るためのものです。

- 顧客インタビュー

→ なぜ購入したのか、逆になぜ検討してやめたのかを直接聞く。 - SNSやレビューの口コミ

→ 本音が出やすく、良い点だけでなく不満や改善要望も把握できる。 - 営業やカスタマーサポートの現場の声

→ 日々の接触から得られる「顧客のリアルな悩み」を把握できる。

定性データは「気づきを得るヒント」として非常に重要です。

数値だけでは分からない「顧客が心を動かされた瞬間」や「障壁になった不安」が明らかになります。

3. 両者を組み合わせる意義

定量データと定性データは、どちらか一方では不十分です。

- 定量データで「問題の存在」を特定する

- 定性データで「問題の原因」を深掘りする

例:

- アクセス解析では「記事Aの直帰率が高い」とわかる(定量データ)

- 顧客インタビューで「専門用語が多くて分かりにくかった」と判明(定性データ)

このように両者を組み合わせれば、問題点を正しく把握し、改善策を具体的に立てることができます。

4. 現場で実践するための工夫

- 営業担当者は、顧客の「質問内容」を必ず記録

→ よく聞かれる質問は「検索キーワード」と直結している可能性が高い。 - マーケ担当者は、数値分析の結果を現場にフィードバック

→ 数字を共有することで「なぜこの施策をやるのか」が現場に伝わる。 - 定期的に両方を突き合わせる会議を設ける

→ データと現場感覚を融合し、より精度の高い戦略を立案。

現場で活かすリサーチのコツは、定量データと定性データを組み合わせて顧客の全体像をつかむことです。

- 数字(定量)だけでは「事実」しかわからない

- 声(定性)だけでは「全体像」が見えない

- 両者を合わせることで「顧客の本音」と「行動の背景」が見えてくる

このアプローチを徹底すれば、戦略の精度が上がり、施策の実効性も格段に向上します。

まとめ

Webマーケティング戦略は「リサーチで8割」が決まります。

- 経営理念と整合するゴール設定

- PEST・5フォース・3Cといったフレームワークでの分析

- 顧客理解による「自分ゴト化」戦略

これらを徹底することで、施策は「根拠のある一貫性」を持ち、長期的な成果につながります。

広告やSEOは手段にすぎず、成功を分けるのは「顧客理解の深さ」

経営層にとっても現場にとっても、まず取り組むべきは「徹底したリサーチ」です。

付録:内部環境の具体例を SWOT分析表 に落とし込む場合の例

SWOT分析は机上のフレームワークで終わらせず、実際のWebマーケティング施策に結びつけることが重要です。

ここでは、SEO、SNS、広告、コンテンツといった領域にどのように展開できるかを具体的に見ていきます。

1. S × O(強み × 機会)戦略 → 攻めのWebマーケティング

強みを活かして、外部の機会を最大限に取り込むアプローチ

- SEO施策

→ 専門知識を持つ人材や独自のノウハウを活かして「権威性のある記事」を継続発信し、検索エンジンでの評価を獲得する。 - SNS施策

→ ブランドの信頼性を武器に、InstagramやLinkedInで「専門家による解説コンテンツ」を発信し、顧客のフォロワー化を促す。 - 広告施策

→ 市場拡大の波に合わせて、Google広告やリスティング広告を積極展開。強みを前面に打ち出す広告コピーで差別化。

2. W × O(弱み × 機会)戦略 → 改善しながらチャンスを掴む

弱点を補いながら、成長市場に乗る戦略

- SEO施策

→ デジタル人材不足を補うため、外部パートナー(SEOコンサルや制作会社)を活用。短期間で成果を出すキーワード群を任せつつ、社内人材を育成。 - SNS施策

→ 新規チャネルの不足を補うため、SNS広告(Facebook広告、Instagram広告)を少額からテスト運用。顧客データを蓄積し、将来的にオーガニック施策に活かす。 - 広告施策

→ 助成金や補助金を利用し、デジタル広告投資の初期負担を軽減。限られた予算でも効率的に新規顧客を獲得できる仕組みを構築。

3. S × T(強み × 脅威)戦略 → 守りを固めながら攻める

強みを前面に出して、外部の脅威に対抗する戦略

- SEO施策

→ 低価格競合に対抗するため、「品質」や「安心感」を訴求した記事コンテンツを強化。比較記事で「安さ」以外の判断基準を提供し、価格競争を避ける。 - SNS施策

→ カスタマーサポートの充実をSNSでアピール。問い合わせ対応やFAQ動画を投稿し、信頼性を可視化する。 - 広告施策

→ ブランド力を武器に「保証制度」や「実績年数」を打ち出した広告を配信。価格以外の理由で選ばれる訴求を徹底。

4. W × T(弱み × 脅威)戦略 → リスク回避と基盤整備

弱みを改善し、外部の脅威による打撃を最小化する戦略

- SEO施策

→ 意思決定の遅さがSEO施策の遅延につながっているなら、社内承認フローを短縮化。記事更新やサイト改善をスピードアップさせる。 - SNS施策

→ 投稿頻度の低さを補うため、投稿カレンダーを導入し、属人的でない運用体制を整える。 - 広告施策

→ 急な法規制の変更に備えて、広告媒体を分散(Google広告一本足打法を避ける)。複数チャネルを並行して運用しリスクを分散。

実務へのヒント

SWOTを戦略に落とし込む際のポイントは「現場がすぐに動けるレベルまで具体化すること」です。

- 経営層には 「全体の方向性と優先順位」 を示す

- 現場には 「次にやるべき行動リスト」 を渡す

この両方を意識すれば、SWOTは単なる理論ではなく、実際に成果を生み出す「戦略の設計図」になります。

Webマーケティング特化ならこのスクール