目次

はじめに

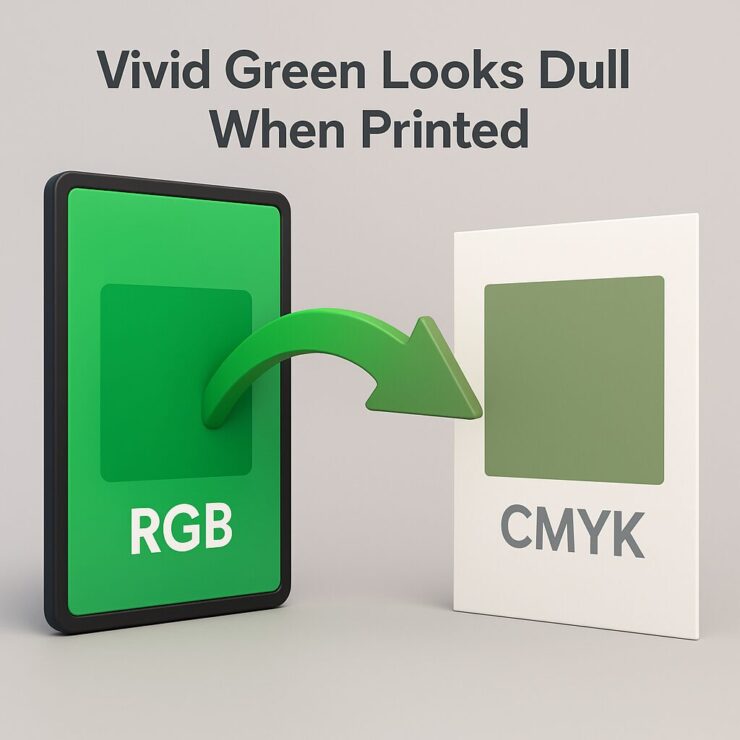

モニタで見るときれいなネオングリーンやミントグリーン。

いざ印刷すると「ん? なんかくすんでる…?」と感じた経験はありませんか?

実はこれは、モニタと印刷の仕組みの違いによって起こる自然な現象なんです。

この記事では、なぜ「鮮やかな緑系」が印刷で再現しづらいのかを、デザイナー視点でわかりやすく解説します。

🌈 RGBとCMYKの違いを一度おさらいしよう

「画面ではきれいなのに、印刷したらくすんだ」──

これはデザイナーなら一度は経験する“色の落とし穴”です。

原因は、色の作られ方そのものがまったく違う「RGB」と「CMYK」という2つの色モデルにあります。

💻 RGB(加法混色)とは

RGBは、Red(赤)・Green(緑)・Blue(青)の光を組み合わせて色を作る方式です。

テレビやスマホ、パソコンのモニタなど、発光するディスプレイに使われています。

3色の光を「足していく」ことで色が明るくなっていくため、

この仕組みを「加法混色(かほうこんしょく)」と呼びます。

たとえば:

- 赤と緑を混ぜると → 黄色に

- 緑と青を混ぜると → シアン(明るい青緑)に

- 3色すべてを最大にすると → 白(#FFFFFF)

つまり、光を足すほど明るく、鮮やかになるのがRGBの特徴です。

モニタが明るくて色鮮やかに見えるのは、まさにこの「光を直接出している」ためです。

🖨 CMYK(減法混色)とは

一方、印刷の世界では「CMYK」という全く逆の考え方を使います。

これは Cyan(シアン)・Magenta(マゼンタ)・Yellow(イエロー)・Key plate(ブラック) の頭文字で、

紙の上で光を「引く」仕組み──つまり「減法混色(げんぽうこんしょく)」です。

モニタのように光を出すのではなく、

紙に印刷されたインクが光を吸収し、残った反射光が目に届くことで色を感じます。

- シアンは赤の光を吸収し、青緑を反射

- マゼンタは緑の光を吸収し、赤紫を反射

- イエローは青の光を吸収し、黄を反射

これらを重ねることで、反射される光が減っていき、

最終的に黒に近づいていく──だから「減法混色」なんです。

黒に近づくだけで、真っ黒ではないところもポイント!

真っ黒にするなら黒を入れないといけない。

つまり…

モニタのRGBは「光を発する世界」で、

印刷のCMYKは「光を反射する世界」。

この構造的な違いによって、

モニタ上では出せるけど、印刷では再現できない色がどうしても生まれてしまいます。

とくに緑・シアン・蛍光色などは、RGBでは発光的に美しく表現できるのに、

CMYKではインクの特性上「再現しきれない領域(色域外)」になってしまうのです。

色域(ガモット)のイメージ

色域とは、「その方式で表現できる色の範囲」のこと。

RGBの色域は広く、CMYKはその一部をカバーしているにすぎません。

たとえば、Adobe RGB や Display P3 などのモニタ規格では、

CMYK印刷では到底出せないような鮮やかなエメラルドグリーンやネオンカラーも再現できます。

逆に、印刷ではインクと紙の性質に左右され、

同じ「#00FF00(蛍光グリーン)」でも、実際にはくすんだ黄緑〜抹茶色に変化してしまいます。

光と反射、2つの世界のギャップ

モニタは自ら光を放つので、「純粋な緑の光」をそのまま目に届けられます。

一方、印刷物は周囲の光を反射して見えるため、

光源の明るさや紙の質、照明条件によっても色の印象が大きく変わります。

少々雑な表現になるのですが──

「RGBの世界では“光そのもの”を見ている」

「CMYKの世界では“光の残りかす”を見ている」

と言い換えることもできます。

この違いを理解しておくことが、色再現の第一歩です。

このセクションの要点

デジタルと印刷では、「見る仕組み」からして根本的に違う

RGBは光を足して色を作る「発光」の世界(加法混色)

CMYKはインクで光を減らす「反射」の世界(減法混色)

RGBの方が表現できる色域が広く、CMYKでは緑系・蛍光系が特に再現しにくい

| モード | 仕組み | 使用媒体 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| RGB | 光を「足す」加法混色 | モニタ・スマホ・テレビ | 発光するため鮮やかで明るい色が出せる |

| CMYK | インクで「引く」減法混色 | 印刷物 | 光を反射して見えるため、色域が狭く暗くなりやすい |

🌿 鮮やかな緑が印刷でくすむ理由

① RGBの「G(緑)」は光でしか出せない

モニタ上の緑(#00FF00)は、純粋な光の緑。

これはモニタが直接緑の光を発しているため、目に届く光が強く、非常に鮮やかに見えます。

一方、印刷では緑を C(シアン)+Y(イエロー) のインクで作ります。

どちらのインクも完全ではないため、混ぜると「濁り」が生まれます。

結果として、RGBの緑をそのままCMYKに変換すると、

🔸彩度が落ちる

🔸黄や灰みがかる

🔸「くすんだグリーン」になる

という現象が起きます。

② CMYKのインクでは「色域」が足りない

RGBの表現できる範囲(色域)はとても広く、CMYKはその一部しかカバーしていません。

特に「シアン〜イエローの中間領域」、つまり緑系の色域がCMYKでは狭いんです。

モニタ上のネオンやミント、エメラルドのような色は「CMYKの外側(=再現不可能領域)」に位置します。

印刷用に変換すると、近似色に置き換えられてしまうため、どうしても dull(鈍い)印象になります。

③ 紙の反射率にも限界がある

モニタは光を直接発して目に届くのに対し、紙は光を反射して見えます。

そのため、どんなに明るいインクを使っても、紙の白さを超える明るさは出せません。

光沢紙やコート紙を使えば多少改善しますが、RGBで見た“光るような緑”には届きません。

対策・再現に近づける方法

| 方法 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 特色インク(PANTONE指定)を使う | 鮮やかな緑を再現可能 | 印刷費が上がる(1色追加扱い) |

| 蛍光インクを使用 | ネオン調の発色を再現できる | 特殊印刷限定 |

| CMYKで調整 | シアン多め+少量のイエロー | 若干深めのグリーンに寄せる |

| 用紙選びを工夫 | 光沢紙で発色を補う | マット紙は沈む |

| ソフトプルーフで確認 | 印刷シミュレーションを確認 | ICCプロファイルを設定する |

デザイナーの実務ポイント

- RGBでデザインするときは、「印刷時にくすむ」前提で色を少し濃くする。

- IllustratorやPhotoshopでは、CMYKプレビュー([表示] → [校正設定])を活用。

- 大事なブランドカラーが緑系の場合、特色指定を検討する価値あり。

- 印刷所にPANTONE番号を伝えると、色合わせがスムーズ。

🌿 まとめ

鮮やかな緑が印刷でくすむのは、

🌈 RGBとCMYKの構造的な違いによるもの。

💡 RGBは発光する光、CMYKは反射するインク。

そのため、印刷では緑系の彩度が落ちやすく、特にネオンやミント系は再現困難。

対策として、特色インク・用紙選び・プルーフ確認を上手に使い分けるのがポイントです。